根據國家有關部委負責同志的解釋、國家十四五規劃和2035年遠景目標綱要規範表述來看,新型基礎設施主要包含資訊基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三大型別,具體何指問下“度娘”便知,在此不予贅述。新基建之所以成為各級政策發力的重中之重,主要是能夠為經濟社會發展方方面面提供數字化、智慧化、融合化支撐。為什麼會輕易站上風口,我簡要概括為“五條”:

一是穩增長的重要抓手。關注國民經濟執行的朋友知道,拉動經濟增長的“三駕馬車”之中,投資一直扮演著“主力軍”角色。但受房地產開發、基建等投資下滑拖累,去年我國資本形成總額拉動經濟增長1.1個百分點,對經濟增長的貢獻率僅為13.7%,較上年驟降80.4個百分點,比2019年還低15.2個百分點。今年穩增長壓力很大,中科院預測GDP增速在5.5%左右,IMF預測增長5.6%,高盛預計5%以下,新一輪投資必然啟動。隨著傳統基建趨於飽和,加上投資邊際效應下降,以5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業網際網路為代表的新基建必然站上風口。到底能“飛”多高,個人覺得不宜過於樂觀。一方面,國家嚴控地方政府債務的“緊箍咒”尚還沒有鬆動跡象;另一方面,REITs等新型融資模式效果還有待觀察。但是,基礎設施投資特別是新基建投資“穩定器”作用不容置疑。

二是推動高質量發展的重要引擎。從生產要素看,資料是繼土地、勞動力、資本、技術之後最為重要的生產要素和資源,雲計算是最為重要的公共平臺,成為提高生產力的重要工具。從經濟形態看,數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態,成為區域發展、大國競爭的關鍵勝負手。我國數字經濟核心產業增加值佔GDP比重僅為7.8%,全球為43.7%,美國高達65%,發展空間極為廣闊。從動能轉換看,產業數字化是經濟轉型的重要方向,是產業升級的重要驅動力,決定著中國經濟“鳳凰涅槃、浴火重生”的高度。由此可見,新基建發展對產業創新和經濟發展起著關鍵性的作用,是高質量發展的必然選擇。

三是構建“雙迴圈”新發展格局的重要推手。暢通國民經濟迴圈,重在暢通國內大迴圈,難在貫通生產、分配、流通、消費各環節,要在推動產業鏈供應鏈現代化。從供給端看,我國一些關鍵技術、關鍵零配件、關鍵裝備被“卡脖子”;從需求端看,現代流通體系尚不完善,高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場尚未建立起來。新基建一頭連著供給,一頭牽著不斷升級的大市場,是構建“雙迴圈”新發展格局的核心。

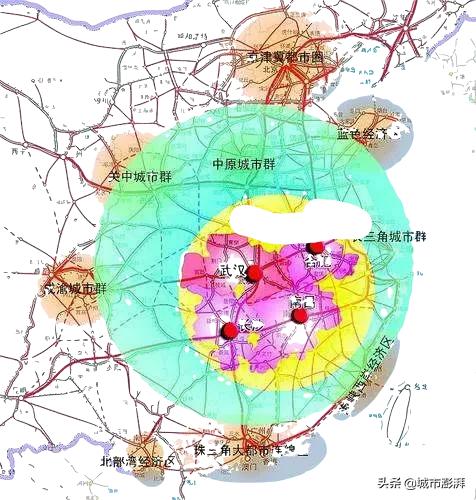

四是城市群發展的重要載體。城市群作為新型城鎮化的主體形態,是依託區域的自然環境基礎和發達的交通運輸體系以及資訊網路形成的一個相對完整的有機體。從動力因素看,必須有高強度聚合力、強大輻射力、高密度網路功能與近鄰關係。形成這些條件,沒有現代化的交通工具和綜合運輸網,以及高度發達的資訊網路是難以實現的。我國沿海三大城市群與3個重要地區城市群的核心都市都是門戶型,且具有國際功能的港口,都處在重要交通線上。培育壯大城市群,必須以新基建作為基礎支撐。

五是實現“雙碳”目標的重要一環。中國CO₂排放力爭2030年前達到峰值、2060年前實現碳中和,可以說是一場廣泛而深刻的變革。推動能源革命、推進產業最佳化升級、加快綠色低碳科技革命、完善綠色低碳政策體系,必須以資料中心、5G等新型基礎設施為主抓手。據研究,新基建在生產過程中碳排放量較傳統基建減少7.24%。智慧化、資訊化、能源電氣化、電力低碳化必將成為“雙碳”政策導向和必經之路。