禹被指定為繼承人後,處理國家大事。又過了十七年後,帝舜去世,禹戲癮上身,照著舜演過的劇本,完美還原了一把“謙讓還位“的戲碼,服喪三年後把位子讓給了舜的兒子商均。天下諸侯一看,這劇本我熟啊,於是又只認禹,不認商均,國家大事只向禹彙報,於是禹正式代舜行天子位。為了安撫人心,給堯的兒子丹硃,舜的兒子商均,都封了疆土,相當於給了個安樂侯,明示天下,君臣已分,大事已定。

正式繼位後,禹這時候歲數也不小了,呃,準確的說是很大了,史記沒有詳細記載,但可以推算一下,禹的父親鰩和舜帝是同時期的人,當時堯帝用鰩治水九年不成,才用的舜,舜帝61歲代堯,在位39年,南巡時崩於蒼梧之野(大概在長沙周邊),葬在零陵。在他83歲這年,指定大禹為繼位人輔政,所以禹這時至少也是六十歲左右了,成為繼位人後又過了17年舜帝才駕崩,禹又守喪三年才正式稱帝,這個時候的禹至少七八十歲了。

這麼高齡才拿到最高權柄,在五帝時期也是常事,因為三皇五帝一個比一個長壽。這裡面應該有史料缺失的原因,古代生產力不發達、糧食不足,生存環境惡劣,戰爭頻發,這些稱帝的人也沒有條件如後世帝王一般長居深宮,養生靜養。而是四處奔波征戰、為部落發展求一線生存,壽命反而比後世更長,這時不符合常理的。這也是為何三皇五帝更多以神人、神話的形象存在於後世傳說中的一點成因。

禹剛坐上帝位,就需要考慮帝位繼承人了。於是首先便公告天下,指定曾經和他爭奪帝位的皋陶為繼承人,禹的這一舉動,應該有安撫老臣勳貴的考慮,畢竟自己在帝位爭奪戰中獲得了勝利,讓渡給對手陣營部分權力是穩定人心的老成之舉。但是再分析一下具體的情況,就知道禹的這個安排多少有些惡趣味在裡面。

皋陶在帝堯時就任官職,雖然史記中沒有記錄他的年紀,但肯定比在舜後期才當官的禹大,起碼是禹的叔叔輩,禹這時候都八十啦,皋陶這時就算身子骨再硬朗,也是個百歲老人了。歷經堯、舜、禹三代,作為禹曾經的帝位繼承人的競爭對手,怎麼可能有那麼長的壽命熬到接任禹呢?

果然,也不知道皋陶是確實是大限已到還是被禹氣的,在被禹指定為繼承人之後沒多久就去世了。

禹於是又指定益為繼承人,處理國家大事。這應該才是禹“真心”屬意的人選,之所以真心打個雙引號,是因為我也實在不確定在禹去世後,益這個老實人接任帝位時演砸了的戲碼和禹有沒有關係?

益和禹一起被舜帝提拔,同期為官,一直作為禹的副官奔波治水,他和禹既是同期為官的少壯派,又有同甘共苦的治水情誼,禹信任他非常好理解,也有利於禹在繼承帝位後施展他的方針。

但禹畢竟也是上了歲數,國事累人,再加上治水十三年,餐風露宿,跋山涉水留下許多身體的暗疾,正式繼位不過十年後,禹在巡視途中死在了會稽。

作為繼承人的益,輔佐了舜、和禹並肩治水,再作為繼承人盡心盡力處理家國大事十年,終於媳婦熬成婆,就等服喪三年,正式坐上帝位了。

這三年難熬啊,但終究是過了,益躊躇滿志,拿著舜和禹演過的劇本,打算也來一把“讓位”的戲碼,於是服喪一完畢,益就把帝位讓給禹的兒子啟。

沒想到,出事啦!本來這場“謙讓還位”是保留曲目,,舜演過、禹演過,就是走走過場的事。萬萬沒想到,原來的群眾演員--天下諸侯居然不按套路出牌,一個個喊著“吾君帝禹之子也”,真的全部跑到啟那裡彙報國家大事了。

你瞅瞅,這特麼不是欺負老實人嗎?益手裡拿著劇本當場傻眼,沒辦法,啟眾望所歸,順利繼承帝位,國號夏後。

你說這裡面有沒有禹的安排?還是說啟這個從小缺乏父愛的孩子就是賢明,所以天下諸侯眾望所歸?史記中分析原因說:“益之佐禹日淺,天下未洽。故諸侯皆去益而朝啟。”我是不信的,如果益治水十三年,為禹輔政前後三十年,這樣的功績德行都不足以服眾,那麼啟這個“太子”就更別談了。禹和啟啊,你們太欺負老實人了。

史記從五帝開始寫到現在,從禹身上,終於感覺到一些煙火氣,形象生動,就算聖人,畢竟還有個人字嘛。而在此之前,五帝功績蓋天,但或因年代久遠,文字多有附會,或者言辭不詳,只求大勢脈絡,導致五帝更像一種圖騰,而不是具體的人。

當然,啟接任帝位,讓任賢舉能的禪讓制度變成了子承父位,這天下本來是有能者居之,天下諸侯共治之,現在變成家天下了?這顯然是觸犯了諸侯的核心利益。

當下有扈氏便豎旗不服,當了這個出頭鳥,拒不前來朝見。啟顯然預見了這種情況,早就做好了準備,出征之前,啟召集六軍,遍告有扈氏罪行,明確軍紀,鼓舞士氣。有扈氏戰敗被滅,形勢比人強,其他心有不滿的諸侯無奈接受了家天下的事實,承認了啟的帝位。

此時經過堯、舜、禹三代明君勵精圖治,九州初定,農業生產快速提高,整個國力已經達到前所未有的高度。帝位這象徵著最高權柄的位置,自然無比的誘人。而夏啟開了家天下的先河,破壞了之前“天下共治”,天下從此多秋。

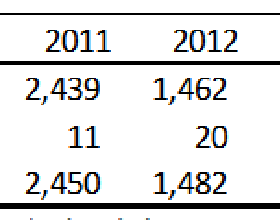

夏朝國運自太康失國、到孔甲衰落,到帝桀被商湯取而代之,整個夏朝自禹而下,總計十七任帝王。