作者:主創團·哎呀媽

這幾天,身邊的父母們一直在討論“雙一流”。

“哪些雙一流大學比較容易考啊?”

“你說哪個專業以後比較吃香?”

“不知道孩子上大學了,到時又會不會有什麼新變化?”

2月14日,教育部公開的第二輪“雙一流”建設高校和建設學科名單一公開,熱議不斷。

看過名單之後我發現,一流大學建設高校和一流學科建設高校已不再作區分。

據教育部有關負責人表示,這是因為新階段的“雙一流”,應當以學科為基礎,淡化身份色彩,引導高校在各自具特色的優勢領域和方向上建立一流。

至於名單上北大、清華沒有建設學科,是因為這兩所學校已被先行賦予學科建設自主權。

未來,那些具有鮮明特色和綜合優勢的高校,也將被賦予一定的自主建設學科許可權。

如今兒子正在初中求學階段,作為一名老母親,總要多關注教育新聞和熱點事件。未雨綢繆,才能從容不迫。

正如李玫瑾教授所說:“家庭教育,是一門學科,需要智慧和技巧。”

現在,想借著“雙一流”建設高校和建設學科名單的公佈,談一談老母親們的幾點應對策略。

小學階段,孩子需要的是“嘗試”

前不久全國考研的現場上,出現過一個特別的身影——

一個6歲的男孩,在本該上學的時間段,被媽媽特地帶到考場門口,感受考研的氛圍。

按媽媽的說法,兒子雖小,但15年大約5400天后,也會成為考研大軍的一員,提前過來體驗一下也好。

一臉稚嫩的小男孩,也在鏡頭前信心滿滿地喊出自己“只有清華一個”的遠大目標。

不敢說提前給孩子營造學習氛圍,讓孩子擁有一個考名校的夢想不可取。

但孩子還那麼小,真的懂什麼是考研?什麼是“除了清華沒有別的目標”?

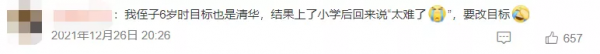

評論區裡,有網友講了一個真例項子:

侄子6歲時目標也是清華,結果上了小學後回來說“太難了”,要改目標。

全國著名特級教師竇桂梅說:

“孩子六年的小學生涯中,家長不能急功近利,要用教育的眼光與心理看待學校與孩子,

慢慢等待孩子一點一滴地成長,多一點耐心與愛心,讓他把各個方面的基礎都打紮實了,

讓他把閱讀、樂學、熱愛集體、與人為善等好的習慣養成了。”

的確,孩子剛剛結束最無憂無慮的幼兒園生活,父母總要關注到他適應新學習階段的變化。

毫無準備就“逼”他面對繁重的學業壓力,帶來的只會是牴觸和恐慌。

可以的話,多給孩子營造閱讀氛圍,多接觸各種不同的事物,讓他在嘗試中,找到熱情所在。

在這個方面,“奧運冠軍”谷愛凌的媽媽做得特別好。

從小,只要放假就帶女兒到北京體驗和美國截然不同的生活,平日裡,她也儘可能滿足女兒的天性,鼓勵女兒看書、運動、學鋼琴、跳芭蕾……

別人羨慕谷愛凌滑雪技術高超、年少有為,其實更關鍵的是:

她是在諸多選項中,認定“滑雪”是自己想要為之努力的方向。

有句話說了,養育孩子就像牽著蝸牛散步。

孩子剛起步,心態放慢一些,讓他先感受世界的繽紛,細心觀賞身邊的風景,他才能知道自己想要什麼,能做什麼。

初中遭遇“分水嶺”

孩子自律不自律,人生截然不同

一說到初中階段的孩子,老母親就話鋒一轉。

聽最多的,還是孩子不自覺、不愛寫作業,甚至還叛逆,喜歡和父母頂。

總之,大部分時候還得靠孩子自覺。

兒子剛上初一那會,確實令人頭疼。

他迷上了玩遊戲。

每天一放學,第一件事就是開啟電腦,玩他最喜歡的英雄聯盟。

只要一提醒“該學習了”,他就嫌煩。即便被我催著寫作業,也是一臉心不在焉,無心戀學。

想著總是靠自己催催催,不是什麼辦法,就去請教一位資深教師。

他建議我培養兒子的自我管理能力:

提前和孩子規定一天的時間怎麼分配,怎麼用,不到玩遊戲的時間,就要集中精力好好學習。

剛開始,兒子覺得新鮮,每天對著時間安排表勾勾劃劃。

過了一段時間後,他覺得有點沒勁兒,有了鬆懈狀態。

面對這種情況,我主要以鼓勵為主。跟他說,如果堅持住了,週末就額外給他一小時玩遊戲。

沒想到起效了。

有了前面的堅持,兒子漸漸學會規劃自己的時間,知道什麼時候該做什麼,慢慢變得自律。

如今,他學習基本不需要別人催,玩遊戲也會給自己定個鬧鐘,一到點就關機。

雖然不會因此就變成“學霸”,但起碼能對自己負責,也讓我教育的時候省點心。

其實,孩子小學後,面臨初中這個人生分水嶺,父母的管束力越來越弱,基本要靠孩子自己。

看看這些學霸們,哪一個不是初中階段就有著和同齡人不同的自律?

江蘇中考757分8門滿分的學霸張學妍,初中3年,在校住宿,每天都積極自覺投入學習,從不需要父母管。

青島女孩周彤菲中考成績傲人,平時學習刻苦自律,初中三年從未主動用過手機,上網課也不需要父母督促,自覺跟著學校的安排走,學習從未落下。

有句話,曾被無數家長和孩子奉為圭臬:“自律者出眾,懶散者出局。”

如今“中考五五分流”已成趨勢,一半的孩子將無緣高中。

關鍵時期,孩子總要學會剋制自己,管理好自己。

能控制得了自己的孩子,才有能力控制自己的人生。

從“初”到“高”,拼的是賽道

在網上看到這樣的自嘲:

“從小學的班級第一,到初中的年級第一,到高中的年級第十二到兩百多不等,再到現在考研都不敢衝985、211。

我深刻感受到了我學習成績的下滑,世界未解之謎之我高一究竟為什麼沒選文科?”

這番心聲,也是許多過來人的遺憾。

有別於想幹什麼就幹什麼的小學,和收心培養自制力的初中,孩子一上高中,就意味著自己將來要朝哪個方向使力。

如果定位不準,朝向錯了,他要面對的困難和挑戰,可能會比別人多很多。

身邊一位吃過虧的家長這樣分享:

當初一意孤行,沒問女兒意見,就讓女兒讀化學,幫她高考志願填報了當地的醫學院。

女兒考上後,讀了7年的本碩連讀,還帶薪實習了一年。

結果卻在一次絕望中表示,自己根本不喜歡,也不擅長,很想放棄做自己喜歡的茶藝。

雖然後來女兒也轉了行,工作得很開心,但前面白白浪費了好幾年,總讓人悔不當初。

心理專家曾奇峰說過:“如果父母什麼都替孩子做主,就是在殺死孩子的生命。”

最痛心的悲劇,莫過於孩子明明不喜歡,或不知道自己想要什麼,父母卻自作主張,對孩子的未來指手畫腳。

結果,賽道選錯了,賠掉了孩子,輸掉了關係。

著名家庭教育指導專家劉稱蓮在書中提到:

從女兒高一開始,她和丈夫就幫女兒規劃將來的職業生涯。

全家人坐下來,一起探討分析,結合女兒想要做慈善的設想,鼓勵女兒有空去相關機構考察。

整個溝通,敞開又自由。

女兒想來想去,覺得要有能力發動社會力量,才能幫助更多人,然後就聯想到了“新聞媒體”。

為了確定這條賽道是否可行,劉稱蓮還鼓勵女兒給報社投稿,結果順利上稿了。

在接下來的三年裡,女兒一直朝著“新聞”這個目標努力,最終成功被北大中文系錄取。

為此,她心生感慨:

“志願的選擇首先要考慮興趣,其次要考慮個人潛能和發展。

抉擇的時候,家長只能是孩子的幫手,關鍵還是以孩子為主。”

站在孩子漫漫人生中的一個岔路口,無數父母和孩子心存期待和忐忑。

但即便如此,充分了解孩子的天賦和能力,給他做主的機會,他才能在屬於自己的賽道上,一路馳騁,盡力釋放自己。

《蘭海說成長》中有句話寫道:

“孩子的成長,對於我們每個成年人來說,都是最大的挑戰——挑戰的不僅是我們的耐心,還有我們的眼界。”

做父母最大的幸運,就是能親眼見證一個懵懂無知的孩子,從出生,到上學,到畢業,陪伴孩子人生中最寶貴的18年。

此番第二輪“雙一流“名單釋出,更強調各高校優勢學科的創造性和探索性。未來,孩子就業擇業愈發多元化,對社會適應力的要求也越來越高;死記硬背拿高分的時代已經過去,未來更考驗孩子的興趣發展、探索能力和好奇心。

惟願我們的孩子,都能在青春年少時,肆意探索自己的人生所向,在當打之年時,認定目標篤定向前。

期待他們快樂一些,自由一些,彎路少走一些,將來靠自己的力量,獨當一面。

作者:哎呀媽,高校教育心理學教師,高階家庭教育指導師,願用自己的心和筆,開啟孩子們的心靈世界。新東方家庭教育(ID:xdfjtjy),傳遞專業家庭教育理念,提供海內外家庭教育資訊,分享可吸收、可操作的方法和建議。讓持續的學習成為家庭的習慣。