在形勢壓迫之下,軟銀並非完全改換了投資路線。目前玩小專案,只是蟄伏而已,軟銀在等待全球經濟風向的改變。

文 /《汽車人》孟華

在中國的春節之後,日本軟銀迎來了兩個壞訊息,一個意料之中,另一個猝不及防。

2月9日,英偉達釋出公告,宣佈終止對半導體智慧財產權提供商ARM的收購。作為出售方的軟銀將獲得12.5億美元的補償,但這筆錢遠遠彌補不了預定盈利400億美元的損失。

四大監管方(中、美、英、歐盟)全部否決。同時,幾乎所有同行和上下游公司都表示激烈反對,大家都警惕桌面時代的“Winter壟斷”重演。其實,一年前英偉達已經判斷收購案涼了。

400億美元投資砸在手裡的軟銀集團,其社長兼創始人孫正義日前表示,將在2023年前推動ARM在納斯達克上市。炒股炒成股東,說的就是軟銀。

一週前,軟銀COO馬塞洛·克勞爾(Marcelo Claure)宣佈辭職。作為孫正義激進投資的頭號操盤手,克勞爾的離開,讓外界第一次懷疑軟銀旗下的願景基金投資風格,可能改弦更張。

即便在2019年底,合夥人兼前日本首富柳井正辭任軟銀“外部董事”的時候,外界都沒有懷疑這一點。

“軟銀正處於一場風暴中”,孫正義在3個月前的表態,如今一語成讖。

軟銀愛投“平臺型”公司

在日本,人們更熟悉軟銀作為電信運營商出現。其實軟銀拆分之後,一個是以電信業務為主的Softbank Corp,另一家才是投資業務為主的Softbank Group。

投資圈裡討論的,通常是後者。其性質就是私募,只不過是兇猛和塊頭大一些。它不會親自下場去幹實業,理解這一點至關重要。

軟銀旗下的願景基金,2016年末才籌建,但是一問世就在全世界打響了名頭。原因很簡單,它的投資規模高達千億美元。而同期美國200多隻風投基金加在一起才五六百億美元(風格偏於穩健的基金未列入)。

激進風格和規模通常是不相容的,但軟銀投資阿里的空前成功案例表明,兩者可以融為一爐。當時,孫正義被捧上日本首富的同時,輿論還附送了“投資之神”的冠冕。

軟銀資本結構很有意思。沙特主權基金(PIF)出了450億美元,佔據最大份額;軟銀自己出資330億美元,為第二大股東;剩下蘋果、夏普、富士康、甲骨文出資各佔1%。一般私募股權投資都是拿別人錢玩,像孫正義這麼幹的非常少見,因此很大程度上強化了孫正義的可信性和靠譜程度。

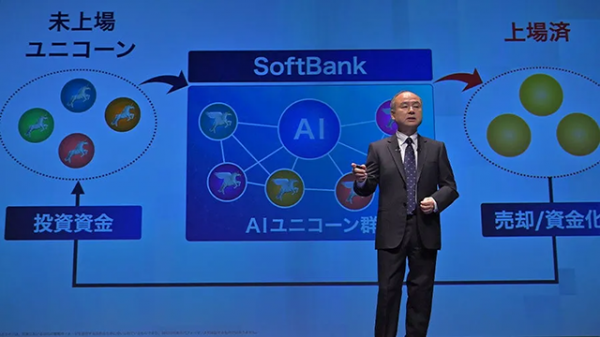

軟銀投資方向看似駁雜,汽車新技術(自動駕駛、晶片、車聯網等)、金融、醫療、出行等相關公司都有涉獵。這和規模有關,由於願景和後來的願景二期規模太大,不可能逮著一隻羊喂。

但其中的脈絡很清晰,這也是孫正義定的調子,即人工智慧(AI)。所有和AI相關的企業,都可能得到願景的青睞。

在願景全面出擊的2019年,投出去的資金多達1270億美元,分佈在大交通、無人駕駛、虛擬現實、癌症檢測和基因診斷等領域。其中,出行和汽車新技術成為重點物件。

人們發現,願景相對偏愛“平臺型”公司,可能基於它投資阿里的歷史經驗。

如果AI、平臺、出行、自動駕駛幾個要素交疊,會得到什麼?答案顯然是“叫車公司”,這類企業滿足軟銀的所有偏好。

實際情況也是如此,優步、滴滴、Grab(東南亞叫車公司),還有聲稱“馬上”轉型叫車公司的Cruise,都拿到願景的大筆融資。

通用汽車和軟銀的分歧

Cruise作為自動駕駛技術創業企業,一直被通用汽車精心培育。

Cruise在前總裁丹·阿曼的主導下,走的是Robotaxi路線,和最強勁的競爭對手Waymo一樣,都打算從城市無人駕駛出租車運營開始自己的商業計劃。

不過2021年12月,通用汽車CEO瑪麗·博拉和阿曼出現戰略分歧,直接導致後者下臺,由Cruise的創始人、總裁兼CTO凱爾·沃格特(Kyle Vogt)接任Cruise的臨時CEO。

博拉強調Cruise必須置於通用汽車旗下,為通用汽車增強自動駕駛技術服務;而阿曼則要求先讓Cruise上市,形成Robotaxi商業服務,然後再分配到手的資源。博拉和阿曼意見衝突,實際上就是通用汽車和軟銀為首的投資方,產生戰略分歧。

現在博拉主導的路線贏了,Cruise的董事會被通用汽車高層掌控,軟銀(或者願景)作為沒有投票權的觀察員,對此無能為力。顯然,他們更希望Cruise獨立上市並形成自己的商業和技術護城河。

不過,這不影響Cruise在舊金山嘗試Robotaxi免費試運營,也因此舉獲得願景承諾的二期投資13.5億美元。軟銀不滿,但不會丟開手。

軟銀受挫於疫情與監管大棒

這不是孫正義的第一次挫敗,甚至算不上挫敗。2019年4月之後,優步上市後爆雷且拋棄了自動駕駛業務、滴滴赴美上市失敗、Grab勉強上市後暴跌、Wework(共享辦公公司)上市失敗,軟銀似乎流年不利。

2019財年(2019.4.1-2020.3.31)軟銀虧損126億美元。不過,轉過年來,軟銀投資的Coupang(運營方式類似於亞馬遜的韓國電商)上市成功,軟銀2020財年狂賺458億美元。

剛剛結束的2021財年三季度內(2021.10.1-2021.12.31),軟銀投資虧損13.5億美元,而上年同期賺153億美元。2021財年如果不出大的紕漏,很可能以小虧收尾。

軟銀的投資業績就像坐過山車,和疫情有關聯,與各國政府對待“科技平臺型”公司的監管態度有重大關聯。

疫情讓叫車公司的業務直接短期崩盤,租車公司更是哀鴻遍地,連百年曆史的赫茲都倒閉了。網路叫車公司與赫茲這樣的企業,最大的不同並非輕重資產的差異,而在於前者擁有資料金礦,而且還有自動駕駛或者Robotaxi的科技標籤。

兩者都讓監管警惕。中、美、歐、英先後完成了資料“不能出國”的立法。這對所有擁有資料業務的公司,是一視同仁的。

“資料本地化儲存”看上去沒動任何人的乳酪,但“影子駕駛”資料跨國流動,是自動駕駛模型深度學習的養料。資料流被切斷後,模型就只限於使用母國資料了。

這意味著,面對中國這樣交通複雜度全球名列前茅的國家,跨國公司幾乎找不到好的AI迭代路徑,研發本地化也無法解決各國技術團隊資料交流的障礙。

事實上,也有不聽招呼,企圖偷偷到納斯達克上市的本土資料企業,監管層對此痛下殺手。不光是IPO停擺,一定時間內客戶凍結、融資斷流、業務產品下架、監管約談等措施,讓背後投資的軟銀叫苦不迭。2021年11月,願景基金光是在滴滴投資的120.73億美元,就減記42億美元。

除了資料敏感,平臺型公司做大之後,往往“大樹底下無豐草”。原因在於資本膨脹、扼殺創新、排斥競爭,侵蝕社會整體利益。中國監管機構強化了管控力度,以反壟斷大棒強制“平臺型”公司吐出一些地盤,以維護正常競爭秩序。

不光中國,中、美、歐監管機構都在做類似的事情。只不過歐洲因為缺乏資料創業公司生存的土壤,以至於監管方除了罰錢,拿不出其他工具,甚至可能反過來被美國科技公司拿捏。

軟銀投資的中、美、印創業公司居多,在平臺公司被監管一通組合拳打擊下“變乖”了很多。

2021年,軟銀提出來,儘管仍然看好中國市場的未來,但中國政府管控加強的背景下,需要進一步觀察哪些領域的風險更小,在那之後再重新考慮投資,預計這個過程需要半年甚至一年以上。

重拾車企合作

但只過了幾個月,軟銀就投了中國機器人車製造商“新石器無人車公司”。只不過這類投資相對滴滴這種重量級公司,規模偏小。軟銀現在更願意多投點AI相關的自動駕駛公司,自動駕駛乘用車和自動物流,都是軟銀的心頭好。

需要注意的是,在形勢壓迫之下,軟銀並非完全改換了投資路線,而是縮減了“大出行”投資,更關注技術點突出的中小創業公司。事實上,如今也沒什麼大出行重量級公司可投。現在,軟銀與車企合作的積極性有所回升。

不過,軟銀始終都以投資人的身份介入汽車行業。區別只在於,前臺牽頭幹活的是車企,還是創業企業。

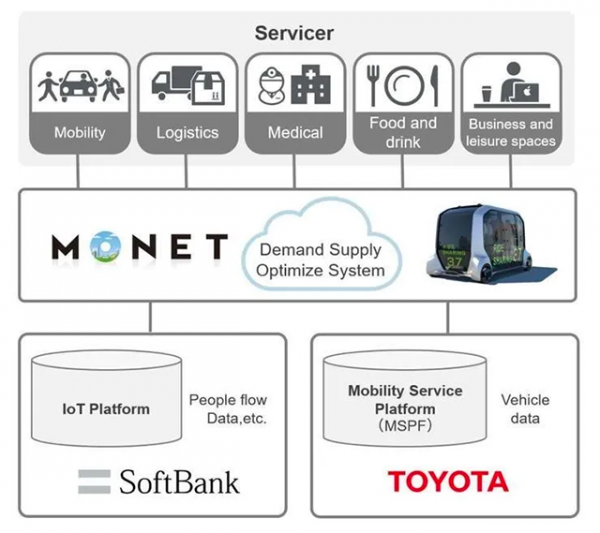

這一思路其實早就有。2018年,軟銀和豐田共同出資100億日元(約合5億人民幣),成立合資公司“Monet”。Monet的任務是實現自動駕駛和出行服務的結合,其技術資產是軟銀資料分析平臺“IoT Platform”,以及豐田資訊平臺MSPF。

如今,三四年過去了,這筆錢投下去連個水花都沒泛起來,說明該專案進展得不盡如人意。

鑑於中國的監管力度,這兩年,軟銀在日本、以色列、美國尋找新的投資機會。以色列的固態鐳射雷達公司“Innoviz”B輪融資、地圖公司“Mapbox”C輪融資,都是小打小鬧。

而軟銀和斯巴魯的自動駕駛技術合作,軟銀提供5G移動裝置,斯巴魯負責V2X通訊,目的在於測試車聯網,並試圖做點自動駕駛輔助的技術驗證。豐田收購斯巴魯20%股份之後,斯巴魯與軟銀的合作,被置於軟銀-豐田合作框架之下。

顯然,時至今日,軟銀的車企合作版圖上,豐田仍佔有特殊的位置,一系列資本運作、技術合作都圍繞兩者利益的“交疊區”進行。雙方能找到的共同利益,就是圍繞自動駕駛技術的資料應用,資本合作擺在相對次要的位置上。

軟銀與本田共同投資了Cruise則是另一回事。本田因為與通用汽車的戰略聯盟關係而啟動對Cruise的投資,目的主要在於讓自動駕駛技術服務於產品業務。這一點,本田和通用汽車利益一致。

而軟銀則更多從財務投資角度,希望Cruise儘快上市,儘快進行街頭商業運營,實現投資盈利。顯然,軟銀與本田-通用汽車的利益產生了一定分歧。只不過投資Cruise的資本還在一個鍋裡,雙方不會鬧掰。

這麼一來,豐田仍然是軟銀唯一戰略信任的車企夥伴,雙方在對彼此資料透明的做法,可見一斑。

這幾年,軟銀投資贏少輸多,但風投路數就是廣種薄收,軟銀相當於“超巨風投”。其“以力破巧”的風格,雖一時收斂,但恐怕仍然想當“大出行時代”的大玩家。目前玩小專案,只是蟄伏而已,軟銀在等待全球經濟風向的改變。【版權宣告】本文系汽車人傳媒原創稿件,未經授權不得轉載。