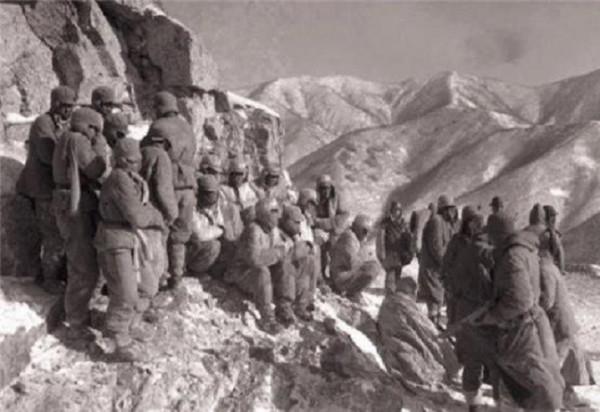

1950年6月28日,美國五星上將麥克阿瑟依照美國五角大樓的最高指示,命令美國第三集團軍介入朝鮮戰場支援南朝鮮。

一時間,北南朝鮮戰爭形勢瞬間逆轉。

黨中央經過縝密的分析和預測,一致認為:若無外援,北朝鮮戰敗將成定局。

到那時,中國北部國防安全將會受到極大威脅,而好不容易安寧下來的中國大地,將會再次動盪不安。

唇亡齒寒,為了新中國的國防安全,必須出兵馳援北朝鮮!

由周恩來主持的國防會議於同年7月2日,在中南海的勤政殿召開。

經過長達兩天的緊張會議,最終議定了出兵支援北朝鮮的相應事項。

會議決定,啟用第四野戰軍部隊入朝。

因為第四野戰軍長期駐紮在東北,部隊中東北人多,而朝鮮又與東北毗鄰,二者氣候相近,四野部隊入朝後容易適應環境。

作為當時第四野戰軍的王牌野戰兵團,第十三兵團自然承擔了艱鉅的先鋒任務。

而這次會議上,作為統轄第四野戰軍的中南軍區司令的林彪元帥一語驚人地提出:

要第十五兵團司令鄧華替代第十三兵團司令黃永勝的職務,率領第十三兵團入朝。

要知道,臨陣換將自古便是兵家大忌。

林彪元帥作為久經沙場的宿將,又是四野的老領導,究竟是什麼樣的原因,讓他作出這樣的提議?

這一切,還得從兩位將軍的綜合軍事素質和性格,以及當時複雜的歷史背景說起。

一、南疆猛將黃永勝

黃永勝將軍原名叫黃敘錢,湖北咸寧人,放牛娃出生,自小隻讀過一年私塾。

早年參加紅軍後屢立戰功,後來才被主席改名為黃永勝。

黃永勝從士兵做起,一步一個腳印的,積累軍功數十年最終在建國後升任十三兵團司令。

楊成武將軍贊言黃永勝:

“是一級一級打上來的。”

從這位同為解放軍將軍的評價中,不難看出,黃永勝是一位久經沙場,硬仗無數的常勝將軍。

不僅如此,黃永勝在治軍管理上,頗有心得,堪稱治軍有術。

在解放戰爭時期,黃永勝經常在行軍途中,組織連以上的幹部言傳身教行軍中的管理經驗。

黃永勝教到:“行軍的關鍵就是要掌握好時間。要全部人馬集合在一起再走,就是形式主義。”

比如他說,步兵不應該和炮兵同時起床,這樣可以避免一些疲勞。

指揮員要根據兵種不同,計算好各兵種不同的出發時間,這樣各部隊就可以沿途加入行軍隊伍,節省時間給部隊休息。

除此之外,黃永勝治軍還有一個特點,就是喜歡和“搗蛋兵”交朋友。

或許是因為黃永勝本身便是一位“刺頭”,所以他很懂得這些“刺頭兵”的心思。

他與這些兵平等交朋友,以朋友的身份勸誡這些不服管的“搗蛋兵”。

該部某連一排曾經的頭號“搗蛋兵”張竹,就因為和黃永勝交朋友而奮發向上,後被評為五好戰士。

然而,自古勇將長於陣前,短於謀略。黃永勝這位善於治軍的戰場猛將,也是如此。

極為典型的便是黃永勝擔任四野第三縱隊司令期間,於集安開展對國民黨陳誠所部84師的殲滅戰。

在此戰役中,這位猛將的謀略短板徹底暴露出來。

原本在林彪元帥的計劃下,能夠穩穩地殲滅84師的,然而黃永勝率領部隊執行時,一場殲滅戰硬生生地打成了擊潰戰。

敵軍有生力量得以大量逃脫,戰果損失大半。

事後,一向喜怒不形於色的林彪元帥罕見發了脾氣。

這場失敗的戰役,讓林彪元帥認識到了自己這位手下愛將的謀略欠缺。

一定程度上,這為後來的臨陣換將產生了影響。

黃永勝謀略上的欠缺,根源在個人生活性格上。

黃永勝平素做事率性而為,很少考慮後果。

這種率真的做事風格,放到普通人身上,或許可以。但是作為一位指揮千軍萬馬的將軍,可就是不折不扣的缺點了。

建國後,黃永勝因為熱愛跳舞,曾在深圳視察期間,公然率領部隊在籃球場拉電燈跳舞。

事後,被當時在廣州冬休的董必武董老嚴格訓斥了一番。

可他那率性的性格,很快就將訓斥拋諸腦後,事後依然屢屢下舞場跳舞。

而林彪元帥長期作為四野的司令員,對手下這位勇猛的大將自然瞭解甚深。

黃永勝勇於陣前,而怯於謀略。

作為一個衝鋒的將軍,黃永勝各種硬仗自然不在話下。可是一旦涉及到全域性指揮的戰役,就有些捉襟見肘了。

而作為率領第一批先鋒部隊入朝的將軍,恰恰需要的是佈局全盤的指揮能力。

從這一點上看,黃永勝將軍被替換下場是不冤枉的。

只是,作為替代者的鄧華將軍何以被林彪元帥看中委以重任?

二、驍勇智將鄧華

鄧華是湖南彬縣人,書香世家。參軍之前是一位書生,自私塾開始,十年寒窗苦讀。

雖然文化知識對於行軍打仗沒有直接幫助,但是多年的文化學習充分鍛鍊了鄧華將軍的思維能力。

這為他後來軍事指揮打下了先天基礎。

長征期間,鄧華和蕭華指揮紅一師二團在東岸和西岸楊成武指揮的紅二師四團遙相呼應。

一邊交錯給敵軍施加壓力襲擾,一邊縱橫穿插,在層層包圍中搶先敵軍佔領瀘定橋。

這一戰役中,鄧華所表現出來的果斷而又敏捷的軍事思維,和他早年的寒窗苦學不無關係。

而多年寒窗枯坐,讓鄧華的心境得到了極大磨鍊。

這或許也是他能夠在危機關頭,屢次冷靜做出正確指揮的原因之一。

後來鄧華和黃永勝同樣在林彪元帥手下當縱隊司令期間,其卓越的軍事指揮能力給林彪元帥留下了深刻印象。

林彪元帥指揮的東北民主聯軍在1947年春天,不敵國民黨軍,全面向哈爾濱戰略撤退。

撤退途中,國民黨五個軍緊追不捨,而當時緊跟在東北民主聯軍後面的,更是號稱“趙子龍”的國民黨整編25師。

林彪元帥讓鄧華所部阻斷這緊隨其後的追兵,為大部隊爭取時間。

為此,鄧華巧妙地設計佈下了一個“布袋陣”。

出人意料地回馬槍之下,這個國民黨王牌師被鄧華所部全殲,其師長被俘。

這場勝仗是林彪元帥所部聯軍當時撤退過程中的第一個大勝仗,不但為大部隊爭取了撤退時間,更極大地鼓舞了士氣。

林彪元帥軍事生涯中,指揮過的勝仗數不勝數。

如果說這一場奇絕的勝仗只是讓他眼前一亮,那麼之後的一場戰役則是當頭棒喝。

這場戰役便是四平攻堅戰,正是這場戰役,讓四野幹部以及林彪元帥真正認識到了鄧華縝密的軍事思維。

當時,林彪元帥為了攻克四平這個戰略據點,特意派鄧華的七縱隊和李天佑的一縱隊聯合出擊。

攻堅開始之前,鄧華並未因為往日勝利的輕易和林彪元帥自信的計劃而草率出擊,而是事前特意調查了四平的兵力配置。

最後得出結果,起碼需要再增加一個縱隊方可攻克。

當鄧華向林彪元帥提出建議時,一向自信的林彪元帥並未採納。

結果攻堅戰發起後,一共打了14天,最終還是因為兵力不夠,被迫撤出了戰鬥,部隊傷亡近兩萬人。

因為這件事,林彪元帥後來多次檢討自己,並誇讚鄧華頭腦清醒,思維縝密。

四平這場戰役的失敗,對於在林彪元帥心中的分量有多重,或許只有當事人自己知道。

但鄧華縝密的軍事思維,已經確確實實地展現在林彪元帥眼中。

無可否認,卓越的軍事謀略確實是鄧華能夠被林彪元帥用以替代黃永勝的重要原因,可絕不是決定因素。

因為在經歷了長期戰火洗禮的四野解放軍中,軍事指揮能力與鄧華相仿的並不是沒有。

第一縱隊李天佑,第三縱隊韓先楚等都是赫赫有名,不遜於鄧華的傑出軍事家。

三、風雲詭譎的援朝背景

1950年的世界局勢可謂是風雲漸起,暗流湧動。

先是朝鮮內戰爆發,西方列強在美國的統領下開始試圖介入戰場。

而後美國總統杜魯門喊出:“臺灣地位未定”以此為藉口繼續實行所謂的“扶蔣反共”政策,更是將第七艦隊進駐臺灣海峽,嚴重威脅我國的海防安全。

一時間,我國南北局勢變得暗流湧動。

此時派遣志願軍入朝,已經不僅僅是軍事考量,隨之帶來的政治影響才是至關重要的。

入朝的志願軍,在這種陰雲壓頂的世界局勢下,一方面要打出氣勢,讓以美國為首的西方資本主義國家看到新生中國的實力,不敢輕舉妄動;

另一方面,要打出剋制,讓全世界人民看到:

中國軍隊是正義之師,志願軍入朝是維護和平之舉,中國政府和世界人民一樣都渴望和平安定!

所以,先鋒的志願軍不僅緊需要為國家贏得戰爭,更要贏得世界人民的支援,為國家帶來政治和輿論上的優勢。

想要完成這一艱鉅的任務,那麼率領先鋒部隊的將軍,一方面需要傑出的軍事指揮能力,來以弱勝強,保衛朝鮮;

另一方面,更要有出色的政治智慧和才能,為中國取得政治輿論上的勝利,為新中國的發展爭取安定的環境。

四、戰爭始終為政治服務

而鄧華的政治啟蒙,始於1929年12月下旬召開的古田會議。

會議批判了各種非無產階級思想,形成的《古田決議》極大地提高了政治工作的地位,讓更多幹部和戰士開始瞭解和擁護政治工作。

鄧華就是其中之一。

會議之後,鄧華經常積極地組織黨建工作,並認真地落實會議精神。

紅一軍團在1930年6月中旬成立後,鄧華第一次被委任為基層教導大隊的政治主官。

由此而始,鄧華將軍的無產階級的政治萌芽開始茁壯成長。

“紅軍要抓好黨建工作,黨員發展的路線,以戰鬥兵為主要物件每連建設一個支部,每班建設一個小組,這是紅軍中黨的組織的重要原則之一”

——《古田會議決議》

軍團成立後,奔襲文家市,強攻長沙城,巧克吉安城等激戰不斷。戰鬥中,部隊傷員不斷增加。

對於部隊中的傷病員,在古田會議之前,長官對於傷病員大多采取的都是不理不管的態度。

行軍時,對於沿途跟不上隊伍的傷兵,不但不表示同情,更是一昧地喝罵驅趕。

傷兵平時用費給養不夠,傷好後,經常七八天沒有衣物換洗。

連調養費都是沒有的,可反而沒有受傷的長官卻有。

由此可見,紅軍創立初期,理論方面雖然有國際共產主義的支援,但在實際落地方面,中國革命先烈們依然是磕磕絆絆,很多相應的理論制度都尚未建立。

“紅軍要優待傷病戰士,上級要噓寒問暖,行軍要注意幫扶,還須酌情發給零用錢,“喚起全軍互助濟難精神”

——《古田會議決議》

在古田會議之前,鄧華是軍中少數注意到這種現象,併為之深惡痛絕的幹部。

深知這種現象影響極其惡劣,可是當時人微言輕,只能徒呼奈何。

在《古田會議決議》嚴重指出這種錯誤,並開始透過建設制度保證傷病兵員的權益後,鄧華深以為然的衷心支援,並一直身體力行地踐行。

鄧華在紅十二軍教導大隊關心愛護傷病員,號召基層士兵之間互助友愛,併為困難者募捐募款,分擔負重,添衣加被,真誠地貫徹古田精神。

紅十二軍教導大隊因為古田精神的貫徹,戰士和幹部之間開始變得更為團結互助友愛,戰鬥力也躍居同級單位前列。

政治工作于軍隊而言,影響甚大,幾乎可稱為軍隊的靈魂存在。

鄧華第一次感受到政治工作對於軍隊管理和戰力的幫助。

“紅軍要抓好黨內教育,“有計劃地進行黨內教育,糾正過去之無計劃的聽其自然的狀態,是黨的重要任務之一”

——《古田會議決議》

在打下吉安後,紅一軍團進一步擴編。

新成立紅十二軍第三十六師,鄧華被委任為政治委員。

這個大多是新兵的三十六師,在後來的第一次反圍剿中,神奇般的取得了首戰勝利,繳獲之多,位居同級單位之首。

戰後總結,鄧華曾說:

“因為都是新兵,指導員起到了關鍵作用。更重要的是貫徹古田精神後的部隊,上下一心,互相信任。”

“紅軍要抓緊士兵政訓,採取上政治課、早晚點名講話、集合講話、個別談話、文藝活動、改良待遇等方法,加強士兵政治訓練效果。”

——《古田會議決議》

此後多年,鄧華或是調任政治委員,或是進入紅軍大學學習。

不斷的政治學習和政治實踐,再加上自身遠超常人的政治覺悟。

鄧華漸漸成長為一個擁有傑出政治智慧的卓越軍事家。

五、不負眾望美名揚

鄧華臨危受命到達東北後,從幹部配備,到補充兵員,增加針對訓練等迅速做了大量準備工作。

此外,他還密切關注各方情況,研究朝鮮戰場的局勢。

並在美國空軍首次入侵我國領空後,準確判斷到美軍仁川登陸的計劃,並上報中央,獲得了中央軍委的重視。

在戰爭初期,鄧華透過採取示敵以弱、誘而殲之的策略,出其不意地殲滅了南朝鮮倆個師。

而後配合彭德懷,接連發動三次戰役。

以此為經驗,鄧華在1951年1月,作出了《對美作戰的初步經驗》的專題報告,向中朝倆軍高階幹部傳授經驗。

同年六月,鄧華代替彭德懷接任志願軍司令員和政治委員。

之後兩年時間內,先後數次發動針對聯合國軍的全面戰役,大量殲滅了敵軍的有生力量,實現了“積小勝為大勝”的戰爭方略。

黨中央對鄧華也是讚不絕口,朱德元帥就曾經評價鄧華:“有大將風度。”

戰場上的連戰連捷,是鄧華為中國軍隊的實力做出的最好詮釋。

在鄧華的指揮下,我軍戰爭優勢一點一滴不斷積累,以美國為首的聯合國軍終於被迫選擇回到談判桌上。

最終,朝鮮停戰協定在1953年7月27日,在朝鮮板門店簽訂。

鄧華不負黨和人民的期望,用軍事出色的完成了政治任務。

結語:

鄧華那掩藏在傑出軍事指揮才能下的政治智慧和遠見,才是最終林彪元帥臨陣換將的決定性原因。

從這一點上看,在四野的眾多將軍中,鄧華註定是林彪元帥的選擇。

與其說林彪元帥選擇了鄧華,倒不如說是當時抗美援朝複雜的局勢選擇了鄧華。

那個時代,黨和人民需要一位這樣的將軍展示世界以強大,帶給國家以安定。

參考資料:

國家人文歷史期刊,2021第五期,徐繼華著。將軍忠貞為國酬,抗美援朝中的鄧華將軍

百年潮期刊,2001第九期,張東嶽著。抗美援朝中的鄧華將軍

文史天地期刊,2020第六期,夏明星著。鄧華將軍的紅軍歲月

同舟共進期刊,2009,第十一期,吳東峰著。“中南王”黃永勝

國際新聞界期刊,1993,第三期,呂平著。抗美援朝志願軍臨陣換將內幕

黨史縱橫期刊,2000,第十期,孫景悅著。抗美援朝記事