文 | 於玲娜(映心堂心理)

如果能活到今天,200歲的高爾頓爵士去北京海淀走一趟,見識了焦慮雞娃的中國家長,可能會微笑著嘆一口氣。

我之前提到過他,因為高知家庭的孩子似乎更容易得抑鬱症,而他的理論正好與此有關。

出生於1822年2月16日的英國人弗朗西斯·高爾頓,是查爾斯·達爾文的表弟。

他一生的研究涉獵諸多領域,頭銜包括:博學家、人類學家、優生學家、熱帶探險家、地理學家、發明家、氣象學家、統計學家、心理學家和遺傳學家。一生髮表了三百多篇論文和書籍,因此被封爵士,可以說是個科研狂人。

如此眾多的研究當中,他憑藉“迴歸定律”(高爾頓定律)長期在心理學史教科書中佔有一席之地。

1889年,高爾頓在研究人類身高的親子關係時,發現了生物性狀的“迴歸現象”,即平均來說,子代的表型值比親代更接近於群體的平均值。

他蒐集了1078對父親及其兒子的身高資料,發現這些資料的散點圖大致呈直線狀態,也就是說,總的趨勢是父親的身高增加時,兒子的身高也傾向於增加。

但是,高爾頓對試驗資料進行了深入的分析,發現了一個很有趣的現象——迴歸效應。

當父親高於平均身高時,他們的兒子身高比他更高的機率要小於比他更矮的機率;父親矮於平均身高時,他們的兒子身高比他更矮的機率要小於比他更高的機率。它反映了一個規律,即這兩種身高父親的兒子的身高,有向他們父輩的平均身高迴歸的趨勢。

對於這個一般結論的解釋是:大自然具有一種約束力,使人類身高的分佈相對穩定而不產生兩極分化,這就是所謂的迴歸效應。

簡單講就是,如果一個人個子很高,他希望把這種高個基因遺傳下去,找了同樣個子高的伴侶生孩子,希望後代一代比一代高下去——這種可能性是比較小的,後代的身高更有可能向普通人靠攏。

我一直很想把這個定律安利給雞娃的高知父母,因為他們內心總有這麼一種想法:我們兩口子這麼優秀,我們的孩子當然應該更優秀,我們的家族,就該世世代代優秀下去。

這種想法和隨之而來的雞娃行為,不一定會讓孩子更優秀,卻很可能給孩子種下一顆抑鬱的種子:孩子感覺到,自己必須超越優秀的父母,才算“及格”。

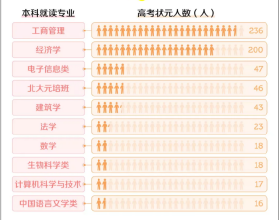

如果撇開時代變遷和生活環境等因素,單講智商或認知能力,按照迴歸定律,高知父母的子女們,很可能很多是在向平均值迴歸的。

這對高知父母們而言像是個壞訊息,其實不然。

也有一些動物在人類強制的選擇偏好下,遺傳過程中突飛猛進發展某種特定形狀,結果就是後代都伴隨各種遺傳疾病。

最典型的就是純種寵物犬,幾乎都有各自容易患的遺傳病。比如臘腸犬,由於“身體長”這個性狀被人為選擇發展,導致脊柱無法很好地支撐身體重量,很容易患上椎間盤方面的疾病。

迴歸定律在人類身上,可能是種更高階的進化策略。為了適應複雜多變的環境,基因選擇了“不走極端”。

對人類而言,每個時代、每個社會,都有特定的“吃得開”的“性狀”。一個時代是學習好的人吃得開,另一個時代可能是長得漂亮的吃得開,在某些時代裡則是有勇氣的吃得開。

之前丁真走紅引起不少努力學習的人的羨慕嫉妒恨——這就是時代變了。

所以孩子沒有像你一樣愛學習、讀書好,這恰恰是人類進化策略的豐富性、靈活性的體現,基因不打算集中一切資源發展一種你認為對的東西——萬一賭錯了呢?

如果你發現孩子沒有你優秀,千萬彆氣急敗壞,或許他只是在另闢蹊徑好適應時代變化。而當他立起來的時候,你也許會發現,你和你在乎的東西只是沙灘上的“前浪”。

分析手術檯的狂歡——對公眾人物的野蠻分析和隔空診斷

寵物喪失症候群:當寵物離世

為什麼殘破玩偶總是自帶恐怖特效?關於“玩偶”的可怕隱喻

你需要的原生家庭生存指南 | 心理書單

歡迎交流。