來源:深圳商報-讀創

讀創/深圳商報記者 袁斯茹

李政道先生曾與楊振寧一同獲得1957年諾貝爾物理學獎,研究更涉及高能物理、量子場論、核物理學、天體物理、藝術等多個領域,更對我國物理人才培養、高能物理發展作出突出貢獻。

多年前,兩院院士、中國工程院原院長朱光亞曾在一次公開演講中回顧了李政道數十年的物理生涯。步入高齡的李政道,仍經常一天工作十七八個小時。“他為物理、為科學付出時的快樂心聲,都蘊含在了他十分喜歡的杜甫詩句之中:細推物理須行樂,何用浮名絆此身。”

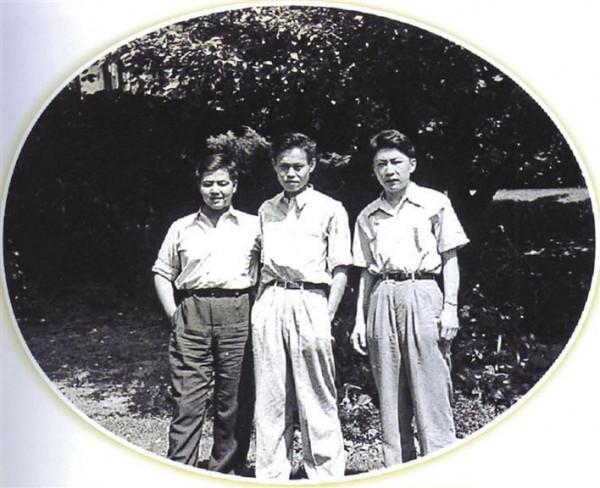

1947年,李政道、楊振寧、朱光亞(從左至右)在美國。 CFP供圖

開啟哥大物理系的一把鑰匙

每逢誕辰,李政道都會收到來自各界的祝福。其中有很多來自一批特殊的人,他們可能未曾獲得李政道親自授課,甚至與他從未謀面,卻都自認是李先生的學生。

這種奇妙的緣分,來自李政道發起的中美聯合招考物理研究生專案(CUSPEA)。

楊昆目前是美國佛羅里達州立大學的一位教授。30多年前,剛從復旦大學畢業的他要到哥倫比亞大學報到,卻在紐約的街頭一籌莫展。按學校提供的地址找了好幾圈,但連門都摸不著。

“就在這個時候,李先生突然出現了。後來我知道,他幾乎每天都從街旁邊的一個小門,拿鑰匙開門後進入學校,然後直接進物理系大樓,這樣走很方便。所以,我第一次進哥倫比亞大學物理系的樓,就是李先生親手幫我開的門,用他手裡的那把鑰匙。”楊昆曾在一次CUSPEA週年紀念會上動情回憶。

李政道手中的那把“鑰匙”,為眾多中國學子打開了命運之門。隨後,李政道又建議並幫助國內高校設計了博士後制度,並積極推進我國自然科學基金的設立。

支援大亞灣建造中微子探測裝置

2017年,一項來自深圳的研究,讓人們離破解宇宙之謎又近了一點點:大亞灣反應堆中,發現了中微子振盪新模式,該專案獲得國家自然獎一等獎。中國科學院院士王貽芳擔任主要完成人。

近日,王貽芳講述了李政道與大亞灣的淵源。2003年,中科院高能所提出在大亞灣建造一個探測裝置,尋找新的中微子振盪。李政道得知後並未立刻表態,而是花費了大量時間閱讀文獻、與國際專家研討,並在2004年表示支援。隨後,李政道親自推動中美合作,由美國能源部提供建造探測器一半的經費,這是中美兩國首次有如此大規模的基礎科學合作。

2010年,在李政道提議下,“大亞灣時代的中微子實驗”研討會舉辦,他本人親自參加。2012年,實驗組獲得首批資料,李政道是合作組外看到文章的第一人,併發來賀信,大大鼓勵了實驗組成員。

如今,在中國科學院高能物理研究所門口,矗立著一座名為“物之道”的雕塑。雕塑正面刻著一首詩:道生物,物生道,道為物之行,物為道之成,天地之藝物之道。詩的作者,是李政道。

“李先生陪伴和見證了我國高能物理事業艱難而又成功的步伐,為中國的高能物理發展作出了無人可替代的巨大貢獻。”王貽芳說。

審讀:孫世建

本文來自【深圳商報-讀創】,僅代表作者觀點。全國黨媒資訊公共平臺提供資訊釋出傳播服務。

ID:jrtt