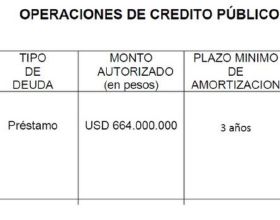

綠色的是線粒體,紫色的是溶酶體,黃色的是微管。

線粒體順著線狀的微管輕快地移動,彷彿滑行在自己專屬的輕軌上。倘若不是熒游標記鮮明地染出了每一種結構,你很容易忽略連線著它們的小小的溶酶體。這些不起眼的小傢伙,才是招募微管為己所用的“大佬”,而大個頭的線粒體,不過是搭了個便車而已。

這是一個哺乳動物細胞裡的一幕。這個細胞貼在透明的小匣子壁上,被放置在掠入射結構光照明顯微鏡(GI-SIM)下。

中科院生物物理研究所研究員李棟坐在漆黑的實驗室裡,透過電腦螢幕,看著這個微小世界裡熙熙攘攘的場景。他知道,這一場景前所未見。

看,生命!

多年來,李棟帶領團隊開發出多模態結構光超分辨顯微鏡、深度學習超分辨成像演算法以及三維高時空分辨生物力顯微鏡等技術方法,透過與其他生物學家合作,不斷地展示著生命隱秘角落裡的奇觀異景。

李棟本科就讀於浙江大學光學工程專業,入學第一課,就是欣賞本系前輩們用自己研製的高速攝像機拍下的中國第一顆原子彈爆炸場面。

光學研究是一門“看見”的學問,它致力於拓展人類視野的極限:看見曾經看不見的,看清過去看不清的,留住轉瞬即逝的影像,為沒有生命的機器裝上眼睛……

對光學研究者來說,一個影響一生的重要抉擇就是:我要幫助這個世界看見什麼?

李棟在香港科技大學攻讀博士時,接觸到了“生物光子學”這個交叉學科。博士畢業後,他遠赴美國,在生命科學界赫赫有名的霍華德·休斯醫學研究所做博士後,導師是後來憑藉超解析度熒光顯微鏡摘得諾貝爾化學獎的Eric Betzig。

在Betzig實驗室,李棟取得了第一個重磅科研突破:成功開發高數值孔徑非線性結構光照明顯微鏡,把活細胞高速成像的光學解析度提高到了60奈米。這一成果登上了2015年《科學》雜誌封面。

這項技術讓科學家們有機會在活著的細胞中,清晰地看到生命活動的精細動態。《自然—方法學》評論道:“這是最終實現分子水平解析度下觀測生命過程的重要一步!”

在香港科技大學畢業的校友中,李棟的選擇顯得很小眾:“我的朋友們有不少去做無人機了,很多人甚至沒有聽說過霍華德·休斯醫學研究所。”但他對這個選擇很篤定:“我逐漸意識到,生命科學是各個學科的一個交匯點,是一個蘊含著無限可能的大舞臺。”

與“限制”共舞

剛開始做生物光學成像研究時,李棟常常困惑於一個問題:觀測到的東西,並不是生物學家最需要的東西。很多時候,並不是越清晰,就越有價值。

細胞結構是三維的,但要觀測生命體的動態變化,還需要拓展到“五維”——在x、y、z(空間維度)之外,增加時間維度和顏色維度。如果沒有顏色維度,線粒體、溶酶體、微管等細胞器就無法鮮明地區分開來;如果沒有時間維度,就無法捕捉到它們瞬息萬變的活動。

“但這五個維度之間的關係是‘相生相剋’的。”李棟說,“不可能每個維度的指標效能都高,在保障時間解析度和顏色解析度的同時,勢必要犧牲一部分空間解析度。”

這是一種平衡和妥協的藝術——要想觀測到色彩繽紛的動態畫面,就不得不讓渡一些成像速度。怎樣以儘可能小的代價,獲得最好的綜合效果,是李棟團隊始終追求的目標。

像這樣的客觀規律限制,在研究中簡直無處不在。

電子顯微鏡的侷限,在於無法觀測動態活體的物件。而當李棟把目光轉向光學顯微鏡時,又遇到了難以突破的“阿貝極限”。

光學顯微鏡解析度的極限,大約是可見光波長的一半。以可見光中波長最短的藍紫光來計算,就是波長400奈米的一半——200奈米。這個解析度,遠不足以看清動輒幾奈米,幾十奈米的生物大分子。

最終,李棟從高中時候學過的公式中找到了靈感:兩個正弦函式相乘,波函式的頻率會增加。放在實踐中,就是給出兩個不同顏色的光源,讓它們的波峰與波峰互相疊加,從而突破原有的極限,大大提高解析度。

“阿貝極限依然存在,現有技術方法只能繞開它。”李棟微笑道。面對自然的規律和現實的缺陷,“繞”是一種不可或缺的智慧。在另一項研究中,李棟把在低信噪比拍攝條件下獲得的影象,與高信噪比的影象進行了一一關聯,透過讓機器學習這種對映,就能從不理想的影象中轉化出相對理想的結果。

兩點之間,有時曲線最短。

是極致也是開始

李棟說,他利用的這些原理都並不是很難想到。真正的難點,在於如何完美地做到。

“11年了,我們開發、打磨的這套顯微鏡系統,能把這麼多的照明模組整合在一起,每個模組都能達到最優指標,並且不損害其他模組的成像效能,這在世界上可能是獨一份。”談吐一向剋制的李棟,說到這裡,第一次流露出幾分自豪。

在李棟的實驗室裡,你會看到完全不同於想象的“顯微鏡”。不是裝配完整、光潔體面的成品,而是大量光學元件組成的環環相扣、千迴百轉的複雜鏈路。就像攤開的“五臟六腑”,乍一看讓人眼暈。

每一個元件的位置、角度、高低,都經過了精心的除錯,牽一髮而動全身。不能錯,一旦失之毫釐,就會謬以千里。

“每個光學元件都不是完美的,它存在一定的所謂‘像差’。訣竅不在於把每個環節的精度都透過複雜設計做到最優,而在於各個環節之間的誤差能夠互相抵消、互相補償。”李棟說。

十年磨一劍而打造出的無比繁複精巧的顯微成像系統,迎來各個機構、不同專業背景的合作者和研究生,迎來一撥又一撥滿懷好奇、雄心勃勃的探索者。

但李棟很清醒,他知道這些成果只是為我國高階光學顯微成像裝置領域的“短板”和“卡脖子”問題提供潛在的技術貯備和支撐。“我們的一切工作,都有待在生物學研究中檢驗,有待市場規律的驗證。我們真正的價值,終究要體現在助力生物學家取得前沿科學成果上。”

人類從開始利用熒光,到第一次把熒光蛋白融合進生命體的蛋白質中,再到把熒光廣泛應用在生命科學研究和顯微技術中,用去了八九十年的光陰。

科研創新的路,就是這樣漫漫而修遠。以攀登珠峰做比方,李棟認為自己只是剛剛出發,“可能還沒有到達大本營,也許連大本營在哪裡都有待探索”。

“但科研不同於登珠峰的是,我們沒有已經形成的成熟線路,唯有透過自己摸索,去探明每一塊岩石、每一道溝澗,去追尋更為理想的顯微成像工具,去發現更加驚人的生命秘境。”他說。

(記者 李晨陽)

來源: 中國科學報