緣起

閒暇刷到今天的一則生活新聞:河南新鄉,一家主人的拉布拉多犬生下11只小狗崽,主人已經賣掉了其中十隻。

在賣到最後一隻小狗崽的時候,狗媽媽表現出了讓人淚目的一面:叼著一隻雞翅膀,隔著籠子滿臉悲慼地莊重,似乎是要主人同意,用自己最愛吃的雞翅膀換回自己最後的一隻狗寶寶。

這則新聞的點選量數以百萬計,回覆多達幾千條,所有的言辭都飽含人間溫情,圍繞著這一點——“一定要善待小狗,善待狗媽媽”。

我們感慨的是小狗?當然不是,由此及彼,愛屋及烏,背後感慨的是家庭摯愛。只不過,這份愛特別廉價

時代不同了,人們的感情雖然沒有任何變化,但載體卻大不一樣了。

事實上,這種感動和我們熟知的情感雞湯文別無二致。一如小時候的語文課本,一如2000年前後的《讀者》,只剩餘家庭溫情的濃香。

小學語文,課本上有一篇文章題目叫《麻雀》,講述了一隻老麻雀為了保護掉落巢窩的小麻雀,而和獵狗殊死搏鬥的故事。成長在那個年代的我們,一度熱淚盈眶。

《讀者》就更不用提了,主基調之一就是這個親情。20年後,人們忽然發現自己已經讀膩了《讀者》。

那個時候的溫情還需要一篇文字優美的敘事文章來承載,現在類似這樣的溫情則只需要一張照片,或者一段幾十秒的影片,然後再靠著寥寥幾句話,就可以讓人們仰天舉手、喟然長嘆。這種溫情好像特別廉價。

當然,我所說的廉價也不單單指這一個方面,我所說的廉價還有:我們的感動只是站在自己的角度上感動了自己,是自己的情感需求讓我們感動了,其它人則可能會莫名其妙。

我們的主流文化,根植的是“儒釋道”,這是我們民族的三個精神支柱,尤以“儒家”最為突出。儒家的一個顯著特色是容易感動,容易透過一些似是而非的故事讓自己感動。

這種文化使我們非常容易滿足、平和,是維繫太平昌盛的前提。這種文化放在西方就有點非主流了,他們的文化並不那麼多愁善感。

比如,我們可以在二十四孝中放入“郭巨埋兒”、“臥冰求鯉”之類的典故,也可以形成“烏鴉反哺”、“羊羔跪乳”的成語。

二十四孝已經被魯迅先生嘲弄到體無完膚,自不必說。

“烏鴉反哺”被現代科學家論證為“成年烏鴉吃飽後的條件反射,在自己沒有吃飽之前沒有這種現象”,至於“羊羔跪乳”則完全是一種身高差的事實必然,並且小羊在吃奶的時候還會故意頂撞母親易受傷害的腹部,以便透過壓榨讓自己吃到更多有營養的食物。

我一萬個欣賞上面那些詞語所表達的中心思想,但事實的真相總是那麼糾結紮心,不是嗎?

在這件事上感動的人,其中一類當然就是都市裡的逗貓養狗群體。不知道你有沒有注意:在2000年之前,物質沒有極大豐富,逗貓養狗的行為往往讓人不可思議,很容易聯想起八旗子弟。

但這幾年的都市,各種寵物的地位快速攀升。真的,它們幾乎已經成為家庭中沒有計入戶口本的一員,很多人將之稱為自己的“寶寶”——這在當年可是一種罵人的話。

跟啞巴畜生打交道,有沒有這麼一個誘因:和人相處久了,反而覺得狗是最忠誠的朋友?

換句話說,往往是因為自己在和人交往過程中,不斷錯付了感情,從此就封心所愛,將之全部傾注到了貓狗的身上?

我們因此而感動,我覺得非常廉價。

在這件事上感動的人,另一類一定是為人父母者。他們內心隱隱有一種舐犢情深的柔情需要表達,這則狗狗之間的溫情恰到好處地擊中了他們心中最柔軟的那一部分。他們覺得自己就是影片中的“媽媽”,希望自己的孩子能夠感受到自己的愛。很多時候,孩子感受不到這一份愛,所以更加心有慼慼焉。

如果我們確實多愁善感,請將目光放遠一點

飽暖之後,我們的感情總是那麼豐富,一如葬花的黛玉。

可是,倘使我們多愁善感,為什麼僅僅侷限在文章開頭的狗狗身上呢?

想一想剛剛過去的2021年,有好幾件事都和狗狗有關,在當時引起的軒然大波排空而起,你又忘了嗎?

第一件:“徽州宴”的“人不如狗”;第二件:安陽的“狗咬老人”。

第一件事讓一家高階連鎖餐廳成了眾矢之的。在事發一個月後的大眾點評上,我看到事發前一名無辜消費者的評價下面密密麻麻附上了幾千條跟帖,鋪天蓋地都是調侃口吻的負面評價,幾乎讓我笑出狗叫:那個在此舉辦婚禮的新人該有多無奈——大風起於清萍之末啊!當時,我還隨手截了個圖發到了微頭條裡,沒想到竟然還有幾十萬點選量,足見彼時盛況。

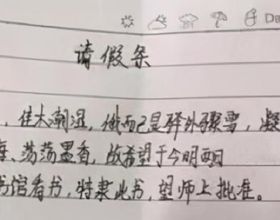

↑↑↑↑↑↑↑↑ps:這些評論車載斗量,如上僅僅是冰山一角。

第二件事則讓安陽老王名滿天下,還連帶著讓千里之外的一個求告無門的人報了私怨(不再詳述)。

在這兩件事裡,你能說狗的主人不愛狗嗎?但是,這些人的愛有什麼意思嗎?不但沒有意思,簡直還讓你出離憤怒,總能讓你想起白樂天的一句詞——宣城太守知不知,一丈毯,千兩絲,地不知寒人要暖,莫奪人衣做地衣。人和狗能相同嗎?孰輕孰重分不清嗎?

如果真的愛狗,請善待你身邊的每一個人,請收起你畸形的“高情商”,做到:樸實無華,大愛無疆!這或許才是你看到“狗媽媽用雞翅膀換回小狗寶寶”的最正常反映,你說呢?