水稻是全球一半左右人口的主糧

當前栽培的水稻,往上溯源

祖先都是7000到1萬年前的二倍體野生稻

我國科學家透過快速從頭馴化策略

創制了全新的水稻材料

有望開闢一條野生植物馴化新道路

為緩解世界糧食危機

提供了一種可行的策略

前不久,基於在作物育種上的貢獻

這項關於水稻的重大原創成果

入選2021年中國十大科技進展

我們採訪了主持該研究的

中科院遺傳與發育生物學研究所

研究員李家洋院士

水稻馴化的得與失

農作物馴化是農業文明起源的重要標誌。經過漫長的馴化,野生植物中符合人類需求的性狀被保留下來。

馴化改良後,作物的產量更高了,適用種植範圍更廣了,但這一過程使得遺傳多樣性的大量減少,一些重要基因資源的丟失。

“營養不夠施肥,生病了打藥,農作物被呵護得這麼好,久而久之,很多基因就丟失了,對環境的耐受能力也下降了。” 李家洋解釋,目前農作物品種變化很快,一些種質資源沒有了,就再也找不回來。

李家洋院士在檢視野生稻

與傳統農業是多樣化品種小規模種植不同,現代農業高產品種的單一化、同質化種植的模式,不僅削弱了農業生態系統多樣性,還引發土壤、水汙染等環境問題。

根據聯合國糧農組織報告,預計到2050年,全球糧食生產應在當前基礎上增加50%才能滿足需求。

一邊是不斷增長的糧食需求,另一邊是作物遺傳多樣性持續降低,面對雙重壓力,李家洋表示,如何改良品種,進一步提高作物單產,是農業科技界不得不面對的難題。

過去,科學家在二倍體栽培稻的基礎上,培育出了一系列優異的水稻品種。然而,除了二倍體栽培稻,稻屬還有其他20多種野生植物。

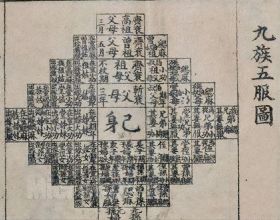

按照基因組特徵,這些野生稻屬分成11類,包括6類二倍體基因組和5類四倍體基因組。其中,CCDD基因組異源四倍體野生稻有天然的雜種優勢,此外,生物量大、環境適應能力也強。

為什麼不能在異源四倍體野生稻基礎上,從頭馴化一種全新的水稻?瞄準這一前人從未涉及的領域,李家洋帶領團隊希望培育出產量高,環境適應好的新水稻。

從“0”到“1”的重要突破

雖然異源四倍體野生稻種質資源優勢明顯,馴化潛力和開發空間大,但它也存在一些致命的不足。比如,種粒小、易脫落,花期短等,這些缺陷使其無法進行農業生產。

野生稻受株型、花期、育性等影響,透過實驗室馴化、改良起來也困難重重。

經過多年攻關,李家洋團隊提出了異源四倍體野生稻快速從頭馴化策略,破解關鍵技術難題,創造了世界首例重新設計與快速馴化的四倍體水稻材料。這是水稻育種從“0”到“1”的重要突破。

田間種植的異源四倍體野生稻

具體來說,馴化策略分為四個階段。在第一階段,該團隊與國內外同行合作,收集到28份異源四倍體野生稻資源,並從中篩選出一份高稈野生稻資源——多倍體水稻1號(PPR1)。

在第二階段,建立了野生稻快速從頭馴化技術體系;在第三階段,進行品種分子設計與快速馴化;第四階段則是推廣應用新型水稻作物。

經過催PPR1中同源基因進行基因編輯,團隊成功創制了落粒性降低、芒長變短、株高降低、粒型變長、莖稈變粗、抽穗時間縮短的各種基因編輯材料。

這項工作證明,從頭馴化四倍體野生稻在策略上是可行的。

“參照設計路線圖,我們將用5至10年完成示範材料。”李家洋說,之後,再用5年左右,培育可用於農業生產的高產優質高抗高效新水稻作物。

野生稻馴化示意圖

從野生稻到老百姓種的栽培稻,過去用了7000到1萬年的馴化。如今,應用新方法,水稻從頭馴化可能縮短到幾十年甚至幾年。

多倍體化是植物最重要的進化事件之一。從二倍體向多倍體演化過程引入了新的遺傳資訊,因此該馴化策略,還有利於從種質資源角度,保護生物多樣性。

翻開作物育種新篇章

這項研究不只是對水稻有價值。證明異源四倍體野生稻快速從頭馴化策略高度可行,對未來創制培育新的作物種類具有重要意義。

李家洋介紹,包括小麥和燕麥等糧食作物,菸草、棉花和甘蔗等工業作物在內,許多重要作物都是異源多倍體,它們大多數是天然的異源多倍體物種。

然而,由於人工誘導異源多倍體作物難度大、時間長、耗費大量的人力物力,許多有價值的種質資源沒有得到充分利用。

由於極大壓縮了作物馴化時間,該方法為農業產值高、遺傳背景複雜、馴化潛力大的野生植物的快速馴化開闢了道路,進而為緩解世界糧食危機提供了一種可行的策略。

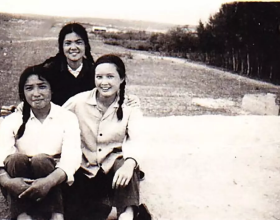

李家洋團隊成員,從左至右分別為餘泓、張靜昆、孟祥兵

不過,專家表示,仍有相當一部分野生植物無法實現組培再生和基因轉化,這阻礙了基因編輯和合成生物學技術應用到其馴化中。此外,有些野生植物存在生殖障礙、基因組不穩定等問題。

攻克這些問題,必須依靠植物基礎科學研究的理論創新和技術突破。從頭馴化更多新作物,科技界還要很多工作要做。(喻思南)

來源:人民日報經濟社會微信公眾號