摘要:快速的科技變化能促進城市融合,但技術創新作為一種破壞性力量,也可能加劇城市的不平等,給城市的包容性發展造成諸多困惑和挑戰。城市政府和服務提供商在推動科技創新和運用新技術時,需要堅持一些基本準則,包括結合科技創新與結構性解決方案、將公平目標落實到專案開發與實施中、加強社群參與、利用科技跟蹤進度等,以確保科技進步能有效促進更加公平、包容的數字城市和社群。

關鍵詞:技術變革;平等;包容;城市

當今時代,技術創新日新月異,科技革命正在深刻改變人們出行、工作和參與城市的方式。科技變革給城市增長和繁榮帶來機遇的同時,技術創新作為一種破壞性力量,也將為城市的包容性發展造成諸多困惑和挑戰。美國城市研究所(Urban Institute)釋出《技術與城市平等》報告,探索美國城市數字化轉型程序中,智慧基礎設施、共享出行、市政技術、資料分析技術等科技變革趨勢及其如何惡化或緩和城市的不平等。本文基於該報告,重點以資料分析技術為例,探討數字城市技術創新對促進城市包容性發展帶來的機遇和挑戰,並從中總結經驗和啟示,為引導城市利用科技創新促進城市包容性發展提供一些準則和方向。

一、資料分析技術創新給城市包容性發展帶來的機遇和挑戰

技術的進步為城市提供了一整套頻繁更新的資料庫和一系列用於處理新舊資料的先進分析技術。智慧城市技術、共享出行服務和市政技術應用程式產生的新資料來源,與幾乎能夠處理無限量資料的資料科學方法相結合,可以幫助城市政府部門更準確和實用地理解從居民福祉到建築環境等幾乎所有方面。例如,城市可以從交通感測器和智慧手機收集資料,以更好地瞭解“交通沙漠”(公共交通不足以滿足人口需求的地區)和基本服務的獲取。更加強大的資料分析技術的確給城市政府帶來了機遇,因為新的資料科學方法能處理海量資料,從而幫助城市政府發現平等挑戰,並設計更有效且基於實證的干預方案。但新的分析技術也帶來了不少挑戰,因為這些工具會加深資料中的偏見,或給長期的挑戰提出短期的解決方案。

1、機遇

透過分析新舊資料,城市政府領導者可以發現他們以前沒有意識到的緊迫問題,在既定的時間和資源限制內更有效地應對公平挑戰,並引發圍繞公平和機遇的新對話。

一是發現城市公平面臨的挑戰。分析現有的城市資料庫可以更準確地瞭解居民面臨的長期挑戰,以及政府過去如何分配資源來解決這些問題。地方政府跨部門收集各種行政資料,如建築檢查程式、犯罪率和居民投訴等,其中許多資料可以讓城市政府瞭解哪些人已經獲得了這些服務,以及存在哪些差距。在過去,由於收集程式碎片化和技術不足,分析這些資料非常困難。但更強大的計算能力和新的分析工具,使得在更短的時間內,連線、操作和分析多個數據庫變得更加容易。

全國各地的城市都開始利用現有的行政資料來更好地瞭解當地問題。例如,新奧爾良市政府擔心許多居民家中沒有充足的煙霧報警系統。為更好地理解這個問題的嚴峻程度,該市的責任辦公室結合當地消防部門資料、美國住房調查和美國社群調查來確定面臨高火災風險的低收入社群,以及哪些家庭可能沒有錢去安裝火警。

新的分析工具還允許地方政府將跨部門的資料集聯絡起來,以便更全面地瞭解不同的挑戰如何相互交織影響居民的福祉。例如,奧克蘭的公平情報平臺(EIP)正在使用分析技術來減少由於地方行政資料庫合併而造成的負擔,幫助城市機構建立一個標準化的流程,向城市領導者展示和分析跨部門資料。奧克蘭的新系統使得政府官員們能夠了解哪些人收到了不同的城市服務,以及不同社群的結果和需求差異。

各城市也在分析新智慧基礎設施專案資料,以便更好地瞭解過去服務不足人群或被排斥人群的服務供給。來自智慧技術的資料可以揭示關於城市生活的許多見解,比如居民如何與現有環境互動,以及使用公共服務的頻率。政府官員和分析師正在尋找更及時、更少存在人為輸入錯誤和判斷偏差的資料,對於他們來說,感測器和聯網裝置能夠更頻繁地自動捕捉資料,因而讓資料更有用。

例如,在肯塔基州的路易斯維爾,當地政府分析了一個“智慧基礎設施”專案的資料,該專案在1000多名居民的吸入器中嵌入感測器,來跟蹤哮喘吸入器的使用情況。來自這些感測器的資料,提供了哮喘吸入器的使用地點和時間,以及在每個使用期間吸入器釋放的藥物量。當地政府與科技公司Propeller Health合作,利用這些資料分析了該市每個社群的哮喘風險和患病率,並分析具體哪些環境因素會加劇哮喘。新的感測器產生的資料使路易斯維爾能以一種前所未有的方式瞭解哮喘患病率、哮喘誘因和健康狀況。對哮喘感測器資料的分析突出顯示了低收入和黑人居民比例高的地區的空氣質量問題。這些發現促使路易斯維爾市重新審視分割槽規章,以便更好地將社群和汙染物隔離開來,並針對那些哮喘患者多的社群實施干預措施。

二是設計更客觀有效的干預措施。資料分析可以為政府提供必要的工具,為邊緣人群設計有效的干預措施。在紐約市,資料智慧創新中心(CIDI)與當地學術機構合作,用資料分析設計一個針對潛在無家可歸者的更有效的服務供給系統。地方政府還可使用分析工具來跟蹤專案對目標人口的影響,從而讓政府實時瞭解專案的成功之處,並相應地調整專案。而且,如果一項倡議在初期階段就顯示出有前景的結果,政府可能更傾向於提供更多的資源來加強這項工作。在路易斯維爾的案例中,市政府利用哮喘吸入器資料研究結果,針對與嚴重哮喘有關的環境毒素,來設計相關的政策和實踐。一年後,他們使用相同的吸入器資料來分析結果,發現在緊急情況下哮喘吸入器的使用平均減少了82%,且參與者的無症狀天數增加了一倍多。

三是激發關於公平和包容的新對話。利用資料分析為決策提供資訊,有助於引發關於公平和包容性的基於證據的討論。為有效地設計預測模型,城市政府必須明確他們的假設和目標,這會促進更多圍繞資料偏差和普遍結構性障礙的富有成效的對話。分析與城市服務相關的資料,能促使城市政府對其專案的有效性負責,並防止城市依賴坊間證據或有偏見的績效推測。資料分析不止會引發城市政府內部的討論,還能鼓勵政府外的利益相關者深入思考公平和包容。例如,波士頓啟動了一個從多個維度跟蹤城市“健康狀況”的開放資料門戶,由此,利益相關者們紛紛討論市政府應該優先處理哪些問題。如果想讓不同利益相關者聯合起來,對抗造成並延續不平等的結構性力量,關鍵是要將資料作為一種民主化的力量,來激發與公平相關的對話。

2、挑戰

一是加劇資料和演算法中的偏見。如果在設計算法時沒有仔細檢查並全面瞭解資料,演算法可能會對居民的需求產生有偏見的理解,從而誤導資源分配及相關干預措施。基於偏差資料的有缺陷的干預措施可能會惡化本該解決的問題,並帶來一系列新的挑戰。雖然演算法常常被認為是客觀的工具,但它所依賴的資料可能根植於有偏見的人類行為,這可能會導致有偏見的結果。例如,ProPublica的一項調查發現,COMPAS軟體在美國全國範圍內被法院用來預測被告再次犯罪可能性,當該軟體做出錯誤判斷時,對黑人罪犯的風險評分往往高於白人罪犯。

此外,新技術在城市中分佈不均,或者使用者並不能典型代表群眾。因此,任何用於決策的資料可能並不代表全部人口,並可能產生有偏見的結果。例如,嵌入公共交通的智慧城市技術將收集公共交通使用者的資訊,這可能會排除那些生活在“交通沙漠”或不能經常使用交通的人群。城市使用這些資料時,可能會誤把某個群體或社群的穩定使用資料流當作一個訊號,表明城市的服務供給過程沒有問題,而事實上,社群的很大一部分人可能更喜歡其它的交通配置。

二是當地能力不足以同時解決公平和效率問題。政府在技術方面的努力往往資金不足,獲取技術過程中,也沒有為規模較小、知名度較低的競爭者留下多少創新空間,這讓地方政府的創新人員陷入系統過於老舊的困境。就算政府成功獲得了更多的現代技術,在技術人才的競爭市場上,也很難招聘到那些能將技術成功應用到新系統的員工。技術人才的缺乏也意味著一個城市可能很難將政策目標轉化為對技術供應商的技術要求。這種技能上的欠缺可能會讓政府的分析專案不合標準,充斥著偏見和誤導資訊。

此外,在沒有足夠支援或預算的情況下使用資料密集型應用程式,可能會導致系統有偏見,這些系統似乎成本更小、更公平,但實際上卻掩蓋了它們造成的不平等。例如,如果沒有足夠資金聘請合格的資料分析師,各個城市可能會用311電話來代表城市對服務的實際需求,但311電話很難代表低收入社群對服務的需求。舊金山識別了城市在增加分析應用時面臨的兩大障礙:如何能夠提出好的問題和如何尋找到有足夠技能的人來解決這些問題。

三是為長期存在的問題提供短期解決方案。依靠資料來識別問題並解決問題產生的解決方案往往是短期的,而忽視了長期與結構性變化。由於變化是實時監控的,因此績效管理標準側重於短期收益,促使公共機構和服務提供商做出在短期內有積極作用的決策,但這些決策隨著時間的推移可能會產生更多消極結果。例如,一些人認為,預測性警務策略鼓勵警察做出具有潛在危害的干預措施,而不是強調信任建設和社群互動的策略。從長遠來看,後者可能更有效。在有些情況下,官員可能會優先考慮“操控”績效指標,這有時反倒犧牲了這些指標試圖衡量的整體目標。例如,美國在2001年的《不讓一個孩子掉隊法案》出臺後,教師們為了提高考試分數而進行了著名的“應試教育”;而警察為了使犯罪率指標更好看,出現少報案件或將案件性質降級的傾向。

3、前景展望

正在採用的新技術,如穿戴式攝像機和自動駕駛汽車,表明有越來越多的機會將資料分析應用於公平問題,生成可實時使用的新資料來源以應對公平挑戰。此外,自然語言處理和機器學習方面的持續技術進步,使得城市能夠利用一些難以處理的資料,來理解和處理公平問題,

有的機構和部門意識到將資料分析應用於公平問題所固有的機遇和挑戰,並開始開發工具和框架,以幫助該領域的從業者更好地使用資料分析來推動公平的結果。例如,芝加哥大學資料科學與公共政策中心(UCCDSPP)推出了一個工具包Aequitas,允許從業者和決策者審計機器學習模型中的偏見和歧視。倫理人工智慧與機器學習研究所(IEAIML)的《負責任的機器學習原則》提出了一個由8條原則構成的框架,以推動“所有行業人工智慧專案符合倫理和自覺地發展”。

隨著技術的不斷進步和圍繞資料分析公平性的討論不斷擴大,城市政府應在此過程中將公平作為重點,並解決資料分析應用面臨的公平挑戰,從而為公民實現積極的成果。

二、包容性視角下的數字城市建設原則

1、城市可以利用技術發現對公平的新見解

新技術和分析工具產生的資料能揭示更多關於機會獲取方面的細節差異,而這在過去是很難做到的。新技術正在產生前所未有的大量關於城市的資料,決策者可以利用這些資料來理解這些差異。然而,僅有資料是不夠的。正如卡內基梅隆大學教授Rayid Ghani所總結的那樣,“資料是人造產物,而不是目標。”關鍵是,我們如何使用這些資料——以及運用哪些工具、進行哪些分析——來提供服務,從而幫助人們更好獲取機會並促成公平的結果。

幸運的是,新技術使我們比以往任何時候都更容易將資料提煉成可操作的見解,從而促進公平。舉例來說,分析工具,如自然語言處理,也稱為文字分析,可以從公民的反饋和輸入中提取關於姓名、人、地點和情感的資訊,從而使決策者更好地理解和總結大量的公眾反應。例如,華盛頓特區的Grade.DC.gov透過文字分析來挖掘市民在其網站和社交媒體上的反饋,從而為該地區的政府機構提供月度評分。大資料系統可以在幾秒鐘內處理城市中感測器產生的數十億點交通資料,從而更好地實時瞭解和處理瓶頸。

從公平的角度來看,城市政府部門使用這些分析系統能更好地瞭解低收入居民面臨的問題,比如新奧爾良合格煙霧報警系統的普及程度或路易斯維爾的哮喘風險程度,然後為這些社群制定目標解決方案。在智慧基礎設施領域,如“智慧芝加哥事物序列(Smart Chicago’s Array of Things)”舉措,會定期測量汙染、聲音、行人和車輛交通等活動,並幫助城市領導人更好地瞭解社群之間在空氣質量和街道網路效率方面的差異。在市政技術領域,像美國程式碼(Code for America)的“檔案清除(Clear My Record)”技術,將人們在清除犯罪記錄時網上填寫表格的過程流程化,從而為政府提供了機會來解除邊緣人群所面對的障礙。隨著城市政府部門利用這些新資料來源來獲得關於公平的見解,他們必須採取措施,讓社群透明地參與資料收集,並保護居民的隱私,特別是由於這些新技術對窮人的影響更為嚴重。

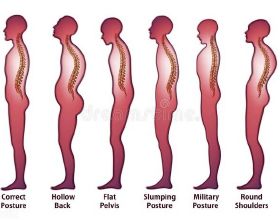

2、技術不能消除結構性障礙

在採用技術型解決方案時,必須考慮諸如收入差距、居住隔離、金融排斥、寬頻和電腦科技資源差異等問題。例如,低收入居民擁有電腦、寬頻和智慧手機的可能性更低。儘管圖書館提供了另一種上網方式,但低收入居民很可能需要接受培訓,以增強使用網際網路的信心。因此,當一個城市使用網站或應用程式,來提供傳統由紙張或政府辦公室提供的服務時,這些弱勢群體不太可能享受到數字化提供的好處。

此外,歧視的力量,或者城市資料捕捉到的傳統歧視模式,使這些結構性障礙持續化。在資料分析中,像CompStat這樣的程式使用歷史資料來預測未來的犯罪模式,但是歷史資料可能基於歧視行為,所以這些預測將使這些刻板印象持續化。在共享出行領域,研究人員對美國的研究發現,黑人使用者等待的時間更長,而且在優步這類的服務中面臨更高的取消率(Brown,2018)。

3、將技術公平化需要預先投資

許多城市缺乏必要的能力和資源,來利用技術創新促進公平,無法優先考慮那些歷來被排除在外的使用者。當城市試圖用更少的錢做更多的事情時,技術可以幫助降低成本,但若要確保公平的結果,則預先投資是必要的:如果公平和使用者體驗不是這些技術決策的明確部分,成本、供應商偏見(vendor biases)和供應商鎖定(vendor lock-in)將會優先。

例如,在資料分析和城市科技領域,美國的城市政府經常使用311呼叫來代表城市的服務需求。然而,這些呼叫可能無法很好地代表低收入地區居民的服務需求,因為這些人不太可能使用該應用程式來報告問題。地方政府需要具備資料分析能力的工作人員,以確保資料被適當使用以促進包容。作為這一需求的回應,布隆伯格慈善基金會的“What Works Cities”等專案正投資培養城市資料分析能力,為100個城市的員工提供有價值的同行學習網路。不太可能使用311的社群還需要投入資源來宣傳和教育。儘管城市可能因所需僱傭的電話接線員減少而節省資金,節省下來的部分資金可能需用於招聘分析人才和協調有針對性的宣傳工作。

在市政技術領域,實現移動應用程式等新技術需要大量投資來構建工具、進行平臺和版本更新,但這會使智慧手機使用者的訪問和使用更加容易。然而,如果促進公平沒有明確地被列入該專案的一部分,那麼在應用程式開發完成後,城市可能沒有足夠的資金對智慧手機使用率較低的社群進行有針對性的推廣,或者開發一個該群體可以訪問的網路版本。

一般來說,城市領導者有時會面臨這樣的挑戰:重新塑造原本是為了利潤最大化而設計的技術,而不是直接用它來解決特定的社會問題。在智慧基礎設施領域,技術目標常常與大型企業的需求不同,而技術構建者又是科技公司中那些習慣為商業客戶解決問題的工程師。智慧城市技術“在建立時往往沒有對城市和群眾的角色進行深入瞭解,並假設城市的問題是最最佳化問題,這種假設有時合適,但大部分情況並不恰當。”

4、包容性的過程更有可能導致包容性的結果

研究表明,包容性設計過程產生的專案和產品質量更好,更適用於所有人。但如果沒有明確的合作設計和參與規劃,那些缺乏權力機關接觸渠道的群體,可能被排除在建設和實施新技術的程序之外。換句話說,如果歷來被排斥群體無法參與進來,那麼科技產品的創造可能會加劇排斥。例如,在市政技術領域,許多技術不可避免地強化了公民參與的現有模式。mySociety對美國5個城市的5個“成功”市政技術應用程式進行了調查,發現這些應用程式的使用者在人口統計學上與那些已經透過傳統方式親自參與政府事務的人非常相似,這些傳統方式包括出席政府論壇,在市議會上發言等。也就是說,對於那些面臨障礙而無法參與政府的人,市政技術的許多應用程式可能不會為其提供更多機會。

當城市實施更具包容性的程序時,似乎可以獲得更公平的結果。例如,由華盛頓特區的InnoMAYtion駭客馬拉松所支援的包容性過程已經為女性、青年和有色人種設計和建立了網站和應用程式。KC數字驅動的綠色小鎮(Paint the Town Green)運動透過向低收入社群開展外展服務,來幫助密蘇里州堪薩斯城公平地共享谷歌光纖(Google Fiber),為達成全市90%的社群能使用谷歌光纖的目標做出貢獻。雖然這些例子看起來很有希望,但需要更嚴格的評估才能說明更具包容性過程能提供更加公平的結果。

三、對中國建設數字城市的幾點啟示

當前數字科技在中國城市迅速普及,移動支付、線上預約、共享出行等技術創新已密切融入現代城市生活,這為許多人的生活帶來便利,但也對另一些邊緣人群,如習慣了傳統生活方式的老年人,或負擔不起電腦和行動網路的貧困人群,在日常生活、教育和工作等方面造成了嚴重障礙。城市數字在便利大眾的同時,也造成了一種新的不平等,即數字鴻溝。政府在推進科技創新的同時,也應關注這些由技術造成的結構性不平等,關注被排除在數字社會之外的邊緣人群,以科技創新建設更加公平、包容的數字城市和社群。

1、科技創新應與結構性解決方案結合

數字鴻溝仍然是一個關鍵的結構性問題,政府需創造一種有利環境來確保技術創新的好處能得到公平分享(Arena和Pettit,2018)。中國數字城市建設要充分考慮邊緣人群的需求,組織公益培訓以及補貼計劃,幫助面臨數字鴻溝的人群獲取智慧裝置並掌握上網技能,從而更好地獲取城市服務。同時,在推進數字城市建設時,還應充分尊重傳統,城市內部可留出一些區域,保留傳統的生活方式,使得整個城市生態更加多樣和包容。

2、將公平目標落實到專案開發和實施中

為確保公平目標的實現,政府必須在技術專案的計劃、規模、執行和評估中引入公平這一維度。城市應給出明確的公平承諾並採用配套工具,以幫助城市部門在所有計劃和實踐中都採用公平的視角,並且這些部門應在技術方面採取措施,調整各部門的公平目標以及過程,使其與更廣泛的全市範圍倡議保持一致。數字城市發展應以人為本,除了經濟發展,還應更多考慮公平與包容。因此,為了促進公平,政府官員的績效考核還應考慮到當地政府是否促進了城市的包容與公平,激勵領導者在建設數字城市的同時更全面地考慮科技對人們生活的影響,尤其是對社會弱勢群體的影響,將公平目標落實到專案的開發和實施中,從而推進城市公平。

3、加強社群參與共建

為加強社群參與數字城市建設,確保邊緣化群體被包括在內,城市應與擁有成熟社群關係的地方組織合作,積極與社群協商,並賦予居民參與共同設計城市的權力。城市政府可利用技術來幫助那些在傳統方式下無法參與社群共建的人群,讓他們在塑造社群和計劃未來方面獲得發言權。

4、利用技術跟蹤進展

城市和企業可加快使用技術和分析工具,來跟蹤一系列專案和服務在公平方面的進展。應持續投資培養應用資料分析人才,並開發框架、流程和最佳案例來衡量公平目標的進展。在中國,許多電商平臺、共享出行APP、外賣平臺積攢了大量使用者資料,這對城市的管理提供了機遇和挑戰。城市和公司可以使用嵌入在智慧基礎設施和共享出行應用程式中的分析工具,來了解使用者人口統計與基礎設施位置的地理差異,從而跟蹤公平進展。總之,城市需監督且公開公平目標的完成進度,並打造擁有強大參與策略的開放資料平臺,以幫助社群群體追究公共機構的責任。

參考文獻

1.Solomon Greene, Graham MacDonald, OliviaArena. Technology and Equity in Cities: Emerging Challenges and Opportunities[R].URBANINSTITUTE, November 2019.

2. Brown, Anne Elizabeth. RidehailRevolution: Ridehail Travel and Equity in Los Angeles. PhD diss., University ofCalifornia, Los Angeles, 2018.

3. Arena, Olivia, and Kathryn Pettit.Harnessing Civic Tech & Data for Justice in St. Louis. Washington, DC:Urban Institute, 2018.

作者簡介

盛壘,上海社會科學院世界經濟研究所,研究員。

劉文英,上海社會科學院世界經濟研究所,碩士研究生。

轉自公眾號“國際城市觀察”