1967年,新一輪中東戰爭爆發。戰爭從六月五日開始,在六月十日結束,前後五天,因此也稱五日戰爭。

在以色列和阿拉伯各方身後,美國與蘇聯的身影始終若隱若現。戰爭期間,美國給予以色列36億美元,以及四百輛坦克、二百五十架飛機。蘇聯方面也毫不遜色,向阿拉伯各方(主要是埃及),提供了六艘軍艦以及大量噴氣式飛機和T55坦克等武器。

在這次戰爭中,阿拉伯各方傷亡近六萬人,並有百萬巴勒斯坦人被趕出家園,淪為難民。

由此,阿拉伯對暗中支援以色列的美國心懷仇恨。

如何報復美國這個世界第一流的大強國,成了阿拉伯各國擺上案頭的議題。

最終,他們決定以石油為武器,死死地卡住美國的喉嚨。

面對前所未有的石油武器,美國要如何招架?

“六五戰爭”與石油禁運

1956年,英法兩國試圖透過武力獲取蘇伊士運河的控制權,由於兵力不足,他們秘密聯絡了同樣試圖控制蘇伊士運河的以色列。

早已試圖入侵加沙地帶和西奈半島的以色列自然和英法一拍即合,雙方在10月底展開突襲,掀起了第二次中東戰爭。

美蘇隨後介入,在強大的國際壓力下英法以被迫停火,但這件事卻有很深遠的影響。

譬如說,蘇聯與美國正式成為了中東地區的決定力量。

以色列與美國一起,阿拉伯與蘇聯走到一道,中東地區美蘇親自下場,兩極對抗格局正式形成。

1985年,埃及與敘利亞合併,成立阿拉伯聯合共和國(不久解散)。1967年,敘利亞、約旦、黎巴嫩成立巴勒斯坦解放組織,並在約旦河問題上達成一致,準備改變約旦河流向,使之不被以色列所利用。在水比油貴的沙漠地區,這無疑是狠毒的絕戶計。

面對愈演愈烈的形勢,以色列不甘示弱,頻頻回擊。1967年,敘利亞和以色列的邊境上,互相襲擊事件不斷髮生,甚至發生小規模空戰。

5月5日,蘇聯煽風點火,勃列日涅夫製造了“蘇聯的謊言”,聲稱以色列正在北部集結兵力,準備在5月17日進攻敘利亞。

埃及信以為真,在22日封鎖了蒂朗海峽,引發第三次阿以戰爭。

1967年6月5日,也就是埃及封鎖海峽的第十四天,以色列突然出動全部空軍,對眾多阿拉伯國家展開大規模襲擊。

空襲半小時後,以色列地面部隊迅速出動,大舉進攻西奈半島,此事標誌著戰爭的爆發,這一天是六月五日,因此也稱“六五戰爭”。

得益於周密的計劃,以色列的突襲大獲成功,僅用三天時間就奪下全部西奈半島。隨後以色列得隴望蜀,6月7日,以軍向耶路撒冷和約旦河西岸進軍。6月9日,以軍向敘利亞發動大規模進攻,到6月10日,以色列已經佔據了戈蘭高地大部分地區已經幾條通往大馬士革的主要通道。

6月11日,不堪重負的敘利亞與以色列簽署停火協議,六五戰爭宣告結束。

短短六天,埃及、約旦、敘利亞三國傷亡六萬餘人,丟失了6.5萬平方公里土地。

其實,在六五戰爭之前,伊拉克等中東國家就已經意識到石油可以作為一種有效對付西方國家的武器。在5月28日的伊拉克內閣會議上,伊拉克就已經決定“禁止運輸石油到幫助以色列侵略的國家”。

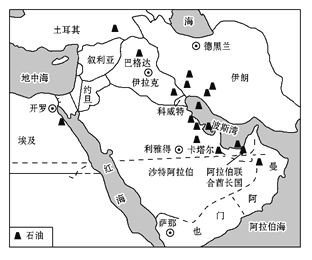

隨後伊拉克邀請了埃及、敘利亞、科威特、利比亞、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、巴林、阿布扎比和卡達等九國在巴格達舉行石油會議。

在這一次會議上,各國做出了兩個決定,其一自然是石油禁運,各國將全力禁止將石油直接或間接運往幫助以色列的國家。

其二則是沒收在阿資產,如果某國直接或間接幫助以色列,那麼該國在阿拉伯的公司將被資產評估,強制服從戰爭法。

隨後,6月6日,也就是戰爭爆發的第二天,伊拉克即宣佈切斷給美英兩國的石油供給。

在伊拉克切斷石油管道的同時,科威特、阿爾及利亞、利比亞、沙烏地阿拉伯、科威特等國立刻響應了伊拉克的行動,紛紛停止對美英兩國出口石油。

到6月8日,阿拉伯石油出口已經下降至平日的百分之四十。

早有預謀的石油行動,意在何方?

阿拉伯各國之所以能夠迅速的響應石油禁運的政策,其原因自然不是單純的為兄弟出氣。

海灣地區石油資源極為豐富,擁有世界上百分之八十的石油儲量,但這些石油卻並非由當地政府或者當地公司開採銷售的。而是由美、英公司開採,每年海灣地區開採的石油彙總,有三分之一來自英國公司,有百分之五十來自美國公司,兩國每年都能從中賺取將近十億美元。

阿拉伯國家對此早有怨言,一直試圖搬走外國石油公司這塊礙眼的大石頭。

還記得伊拉克等國會議的第二項決議是什麼嗎?

沒錯,正是“外國石油資產國有化”。

為埃及與敘利亞等兄弟國家出氣不過順手為之,佔住反侵略大旗侵吞資產才是核心目標。

至此,阿拉伯諸國已然圖窮匕見。

當然,關於是否要一口氣收回石油權利,各國態度不一,激進派如伊拉克,在六五戰爭後就開始著手武力收回各大油田。溫和派如沙特,僅是對美國提出警告表示“可能會國有化美國石油公司”。

實際上,比阿拉伯政府更加激動的是阿拉伯人民,科威特的石油工人早已罷工,利比亞群眾則上街遊行,迫於兄弟國家與人民的壓力,各國政府即使態度不一,但都站到了同一立場。

面對來勢洶洶的阿拉伯國家,美國要如何招架?

美國的回擊

石油對美國的重要性不言而喻。

即使美國本身對波斯灣石油的依賴沒有到深入骨髓的程度,但其盟友卻十分依賴波斯灣石油,尤其是日本、荷蘭、德國等等。

這就是說,如果美國處理不好石油危機,則其盟友很可能繞過美國,與阿拉伯單邊求和。

如此一來,將嚴重打擊美國的全球戰略。

6月12日,美國國務院石油顧問李維做了一份石油評估報告,在報告中,李維認為西方世界政治聯盟很有可能會分裂,小國們會傾向於改變立場,從而獲取阿拉伯石油。

除李維之外,有部分美國官員對未來表示樂觀,但隨著時間的流逝,美國對於中東石油的重要性越發清楚——因為美國開始面臨各方壓力。

中東的親美政府態度扭轉,難以保持友好的立場。石油短缺的盟友則開始指責美國的政策。

由於美國在第二次中東戰爭後就開始透過實行進口限額和石油進口多樣化的政策,使得美國自身需要面對的石油壓力並不大。實際上,中東並非美國的主要石油供給國,美國當時的石油更多來自於加拿大與委內瑞拉。對美國而言,最大的問題是越南戰場上的美軍石油供給將會出現問題,而非生產崩潰的大危機。

因此美國首先要解決的是安撫盟友情緒。財大氣粗的美國為此直接給予了盟國經濟援助,例如給英國提供的貸款。

事實證明,白花花的銀子有時候甚至比黑乎乎的炮口更加卓有成效,迅速穩定了盟友恐慌的情緒。

在此之後,美國透過經濟合作與發展組織石油委員會召開特別會議。

會議決定成立“工業組織代表團”,用來保證石油委員隨時瞭解成員國石油供應問題,在工業顧問團做彙報之後。美國聯絡了義大利埃尼石油公司、荷蘭殼牌石油公司、英國石油公司(BP)、法國艾拉普石油公司、法國石油公司(CFP)、比利時石油公司、德國石油工業公司多達諸多公司用於解決盟友的石油供應。截止此時,歐洲已經消耗了19天的石油儲備,接近歐洲供應的三分之一,英國則消耗了28天的石油儲備。

奧巴馬的講話以漂亮著稱,但這其實是美國外交一脈相傳的“技能”

在那邊開大會時,美國這邊還做出了別的努力。

美國政府在各個公開場合的言論表示更加“平衡”,其目的在於透過花言巧語化解阿拉伯世界的怨恨。當然,美國也重新開始了對一批阿拉伯國家的援助,試圖透過拉攏一批打壓一批的手段分化阿拉伯世界。

另外,美國試圖調整石油生產,從而擴大對西方盟國的石油供應。為此,美國削減了本國的石油儲備,並允許委內瑞拉石油輸往歐洲,在本國則要求各個企業謹慎使用石油。

在美國努力擴產石油的同時,世界的其他非阿拉伯石油產國也在利用這次機會擴大石油出口,包括委內瑞拉與加拿大。

正因如此,這次石油禁運事件並沒有持續很久,甚至沒有引發石油危機。

事件的後續影響

毫無疑問,1967年的禁運事件雖然並不出名,但卻對未來有深遠的影響。

這次石油禁運雖然宣告失敗,但對阿拉伯國家來說,他們第一次嘗試將石油作為武器使用,並發現了石油武器非比尋常的力量——即使石油禁運在三個月內即宣告解除,尚且沒有展現其真正威力。

運動失敗的原因有很多,一方面阿拉伯國家的不團結大大影響了石油武器的威力。伊朗與委內瑞拉趁機擴大石油出口,搶奪石油市場,這大大緩解了英美面對的壓力,還使禁運參與國蒙受了大量的損失,促使他們儘快結束石油禁運。

另外一邊,美國提早為本國構建的石油能源保障體系的有效性在這次小危機中充分的得到了展現。在確認危機出現後美國卓有成效的外交行動也令人側目。

雖然美國組建工業委員會尚且沒有動用更多的緊急措施,但美國在短時間內消除各方異議,將盟友擰成一股繩,這無疑展現了美國政府可圈可點的行動效率。

當然,對美國而言,1967年的石油禁運有相當的負面影響。只是在當時美國還沒有意識到。

由於在這一次石油危機中美國的能源保障體系和應急能力經受了考驗,導致美國在這方面產生了盲目的自信。

而另外一邊阿拉伯國家雖因不團結而沒有發揮出石油武器的充分破壞力,但卻認識到了石油武器的可行性,簡單來說他們收穫了經驗,明白瞭如何用石油武器把美國打的更痛。

此消彼長之下,1973年第四次中東戰爭之後,美國將會在前所未有的石油危機中丟掉自己的裡子與面子,甚至不得不向蘇聯低頭以獲取蘇聯的石油供給。