前言

房間。

氣氛極為凝重。

一邊是號稱“鐵娘子”的英國首相撒切爾,一邊是鄧小平同志。

兩人雖然沒有說話,但是他們身後的翻譯,已經滿是汗水。

因為這是香港迴歸談判的現場。

之前,“鐵娘子”撒切爾咄咄逼人,氣勢如同狂風暴雨。就在眾人準備看鄧小平同志如何應對的時候,他一番擲地有聲的話,讓大家知道了什麼叫“以硬制硬”!

撒切爾雖然臉上神色沒有變化,但是房間裡的溫度,似乎都下降了好幾度。

眾人依舊沉默。

撒切爾與鄧小平究竟說了什麼?為何房間裡的氣氛會如此壓抑?而這場談判的結果又究竟如何?

……

(1)屈辱的歷史

在提及香港迴歸的時候,我想有必要先提及一下,香港被割讓的種種歷史!

從秦朝開始,就可以清楚地看到香港歷史存在的痕跡,那時嬴政剛剛擊敗六國,便開始了對外的征戰。

這也是文字中記錄的“秦始皇南征百越”。

秦始皇嬴政動用將近五十萬大軍遠征,三次攻打,才把百越之地佔領。而那之後,百越之地中,南海郡、桂林郡、象郡三個郡“應運而生”。

今天香港的地理位置,恰好就屬於南海郡的番禺縣。

秦朝之後,香港便一直是中國的屬地,只不過歷朝歷代,換了個名字或者管轄地而已。

比如說,東晉至隋朝時期,香港歸屬南海郡寶安縣管轄,到了唐朝,香港就變成了東莞縣的屬地,而明朝到清朝前期,香港又歸屬於廣州府新安縣。

再後面的歷史,我們就都知道了——大清閉關鎖國導致發展緩慢,引起眾多外國列強覬覦。

正是那時候,香港就被割讓了出去。

這裡值得一說的是,相信很多人在歷史課上,都背過一個叫做《南京條約》的東西:

“清政府開放五處通商口岸,並且要把香港島給英國,還要同時賠款2100萬銀元……”

但其實,提到割讓香港的條約,《南京條約》前面還有一個《穿鼻條約》。

這份條約,大概是在1840年鴉片戰爭爆發不久後,中英代表私擬的一份臨時議和條約。

那份條約裡提到:“清朝割讓香港島及港口給英國”

不過,這份條約,卻是雙方都不承認的一個條約。英國人嫌棄到手的權益太少,道光皇帝覺得這個條約,這是直隸總督琦善私自簽訂,沒有經過他,他不予承認。

當然,這個條約也在史學界有爭論。

一者認為,直隸總督琦善,根本不會、也沒有簽訂這個所謂的《穿鼻草約》,因為從之前中英雙方的交涉記錄來看,可以得到一個明顯的資訊——就是琦善是多次拒絕過割讓土地。

所以有人認為,這個《穿鼻草約》根本就是臆想出來的。根據之前中英來往的資訊文案來看,最有可能的就是,直隸總督琦善答應了讓英國,在香港某一處寄居貿易,並不是所謂的把香港割讓。

還有一者認為,琦善想要求和,確實臨時簽訂了這個《穿鼻草約》,而且他矇混上奏,企圖讓道光帝批准。

……

不過,這個條約,是真是假沒有關係,因為這後面,還有一個跑不掉的《南京條約》。

鴉片戰爭後,英國人便強佔了中國最南端的天然港口——香港島,之後一路直推,從上海打到南京。最後皇帝在南京簽下《江寧條約》,這也就是所謂的《南京條約》。

這也是中國第一次以協議的形式,把香港割讓給外國。

(清王朝時期,南京稱“江寧”)

為什麼要強調第一次呢?

因為僅僅在18年後,英法聯軍打敗大清,中國又被逼簽下了《北京條約》——把今香港界限街以南的九龍半島割讓給了英國。

這也是,香港第二次以協議的形式,再次被割讓。

至於我們熟知的那個“租借99年”,則是英國的第三次出手。

當時的背景是法國向清政府,強借廣州灣,而英國知道之後,有樣學樣,也跑了出來,讓清朝政府簽了一個名為《展拓香港界址專條》的條約。

英國正是在這個條約中,提出了“租期99年”。

也是到這個條約,香港所有地區才真正意義上,從中國手中,落入了外國。

不過這裡大清國,值得肯定的一點是——他們把租界年限,從原來的100年,爭取到了99年。

為什麼說值得肯定呢?100年和99年又有什麼區別呢?

原來當年國際上有一個奇葩規定,就是某個國家租借出去的土地,一百年後若沒能收回,那這個國家就失去了擁有這塊土地的權利。

當時的列強在與大清簽訂條約的時候,就準備在這方面動手腳,他們打算聯合起來,瓜分了中國。不過,這些列強小看了當時的大清,大清朝雖然昏庸無能,但是在這方面還是清楚得很,他們誓死不籤一百年的條約。

外國列強也不想“場面”弄得太難看,於是最後還是選擇退步,重新擬定了99年的租借條約。

……

而還有一點很重要的是,香港被侵佔的這99年裡,並不是一直掌控在英國的手裡。

1939年9月,二戰爆發的時候,香港就被日本奪走,陷入了極為動盪的時候,直到日本戰敗的時候,香港才得以短暫地解放,不過英國人在此時,又“回”到了香港。

新中國成立之後,我們就一直努力讓香港回到中國的懷抱,1970年,租期將到,中國與英國對於香港問題,開始了交涉。

不過這其中有一個值得注意的問題,就是在條約中,租期99年的地方,指的並不是香港整體,而是其三大分割槽之一的“新界”。

也就是說,在英國人看來,當時香港其餘部分是“割讓”,只有新界地區才是“租借”。所以,這也為後來鄧小平與“鐵娘子”撒切爾的談判,埋下了伏筆。

……

(2)交鋒

英國的撒切爾夫人都知道,作為英國第一任女首相,她的能力自然是無可置疑的,而從一個雜貨鋪之女到英國首相,她經歷過的磨難,恐怕也是想象不了的。

她一生以“鐵腕”著稱,引得無數人對她敬畏異常。

所以,在香港問題浮現到中英雙方的面前時,她信心十足。

但她不知道的是,當時她遇到的中國領導人——是鄧小平同志。

鄧小平同志的履歷自然不用多說,他可以說是集軍事、政治、外交於一體的“大才”,在國際形勢錯綜複雜的時候,他帶領中國走出困厄,並且化解了蘇聯這隻“紅色巨熊”的威脅。

他又在中國發展的關鍵時期,提出“中國特色社會主義”這一劃時代的想法,至此,中國不僅在改革開放的推動下,以一種讓人瞠目結舌的速度發展起來,更是在後面,走上了一條屬於自己的光明大道。

而這一切,都離不開鄧小平。

對於香港迴歸的問題,鄧小平同志是把它視作為,此生必要完成的歷史目標,給予香港的自治權的“一國兩制”的政策,就是他意志的最好佐證。

不過,小平同志有多想收回香港,撒切爾就有多想“保住”香港。

關於香港迴歸,鄧小平其實與鐵娘子只談了三個問題——可以說簡單地看做——“1997問題與1997前、後問題”

1982年9月,英國首相撒切爾夫人訪華,準備就香港問題,與中方談判,不過,此次鐵娘子卻是“不懷好意”,或者說是“來勢洶洶”。

因為早在之前,撒切爾就在國際社會上,大肆地宣傳,晚清政府與英國人簽訂的“三個條約”依舊有效。

(南京、北京、展拓香港界址專條條約)

而還有一點,就是撒切爾夫在此次訪華之前,解決了與阿根廷之前遺留下的歷史問題,而且這個問題,恰巧也是領土主權問題。交戰之後,撒切爾帶領英國戰勝了阿根廷,取得了最後的“勝利”。

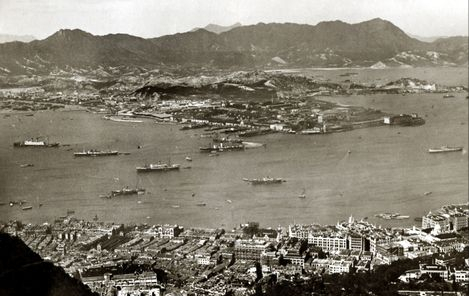

圖|阿根廷

所以,這次撒切爾訪華,針對香港的問題,可謂信心滿滿。

不過,她忽略了一件事情,“中英”問題和“英阿”問題並不相同,同時,中國也不是阿根廷。

一上來談判,撒切爾的態度就十分強硬。她說,中國必須承認,之前的三個條約仍然有效,既然是條約,就要遵守,英國是擁有香港的主權的。

同時,如果中國政府同意在1997年以後,把香港交給英國治理,那麼英國後面會考慮,承認中國擁有香港主權。

甚至後面,她還拿出租期為99年,指的是香港“新界”,並非整個香港這樣的說法,來當作談判的籌碼。

不過鄧小平是何等人?自然不會被她嚇住。

小平同志同樣強硬回應道:

“中方正式通知英國政府,香港的主權從來沒有割讓給英國,一直屬於中國,這點無需討論。”

還沒等撒切爾夫人反應過來,鄧小平又再度說道:

“除了主權問題,其實後面我們只要談,1997年後採取什麼方式來管理香港,以保證香港的繁榮,以及,從現在到1997年香港迴歸前,這十幾年,我們雙方應該做什麼,能讓香港平穩地度過這段‘過渡期’”。

“簡單地講,就是1997問題、1997後問題和1997前問題。”

翻譯用英語說完之後,撒切爾夫人臉色雖然不變,但是房間裡的氣氛明顯發生了變化。

翻譯們大氣都不敢喘一下。

撒切爾夫人笑道:

“1997年以後,如果想要香港繼續繁榮下去,那就必須交由英國來管理……如果中國執意要收回香港,那就會給香港及香港人民,帶來災難性的影響和後果……”

雖然撒切爾笑容滿滿,但她說出的話,卻讓整個房間的溫度,下降了好幾度。

綿裡藏針!圖窮匕見!

鄧小平聽到她這話後,同樣面帶微笑地回應:

“中國不僅要收回香港島,更包括新界、九龍等全部地區。為了香港繼續繁榮,我們希望和英國合作,但這絕不等同於,我們要把香港交給英國統治!”

“中國政府,關於香港迴歸的問題,什麼情況都考慮到了,包括我們不願考慮的問題,如果真的有那一天,那時候,中方將被迫不得不對收回的‘時間’和‘方式’另作考慮!”

“當然,如果收回香港,真的如同夫人所說,將會有‘災難性影響’,那中國將會勇敢地面對這個災難。”

鄧小平的一番話,擲地有聲,鏗鏘有力。

……

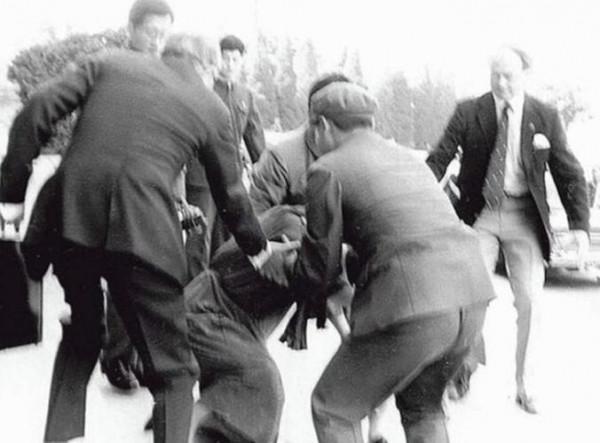

談判結束了,撒切爾落寞地走了出來。

她臉色凝重,不知道在想什麼,甚至她在下石階的時候,也全然沒有注意腳下的路,突然她一個不慎,栽倒在了石階下。

這一下可把附近的工作人員,嚇壞了,大家連忙把她攙扶起來,好在這一摔,摔得不重。

不過,這一摔在媒體的眼裡,就有了很大的“意義”,尤其是中英的兩位首腦,剛剛就香港問題談判過。

鐵娘子的這一摔,頓時掀起了巨大的輿論,其中有位記者就寫道:“撒切爾夫人雖然鋒芒畢露,但是在鄧的面前,還是年輕……”

沒有人知道,鄧小平在對撒切爾說出那番話之後,撒切爾心裡是如何想的,但有記載,撒切爾自那次談判回去之後,對駐華大使柯利達說過一句話:

“鄧小平真‘殘酷’啊!”

從這句話中,我們可以窺探出當時鐵娘子的一些心境,至少撒切爾心中是有一點失望和痛苦的,或許她也沒有想到,鄧小平在香港主權問題上的立場,會比她堅定那麼多。

以至於,她根本沒有討價還價的餘地。

不過,撒切爾畢竟還是撒切爾,她是不會在這件事情上,輕易放棄的。

1983年6月,英國實行大選,而撒切爾以巨大的優勢,再次登上首相寶座。在勝利的鼓舞下,撒切爾夫人再度來到了中國。

不過此次撒切爾也知道,她在香港主權問題上沒有勝利希望,所以,她準備退而求其次,把此次談判的目標放在——1997年後香港的行政管理上。

撒切爾在談判的時候,不再談“三個條約”有效,而是從“主權換治權”這個方面,對中方進行新一輪進攻。

也就是說,她可以在1997年把香港還給中國,但中方必須接受英國的條件,就是在1997年後實行“英人治港”。

後面為了談判的籌碼,撒切爾還想出一個“三腳凳”的辦法。

簡單來講,撒切爾希望中英在談論香港問題的時候,港英當局也能以正式成員身份參加,也就是說,談判桌子上要有三方的共同見證,才可以決定香港的去留

撒切爾美其名曰:“還政於港!”

港英當局的人選——港督尤德,在面對記者的提問時,顯然也是不懷好意,當記者問他:“你是代表英國參加談判,還是代表誰?”

尤德詭秘一笑:

“我是以港督身份代表,參加談判,我不代表香港市民,又能代表誰呢?”

他這話一經刊登,便掀起軒然大波,尤德這樣說,無疑是想要營造中英港三方“共室”的假象,而本身是英國人的尤德,居然說自己,能代表香港人民,這顯然也是極為諷刺的一件事。

鄧小平同志知道這個訊息後,自然明白這是撒切爾的軌跡,他當即讓中國外交部正式宣告:

“中英會談,是兩國政府之間的雙邊會談。尤德先生如要參加,只能作為英國政府代表團的一個成員,而且他所說的任何話,只能代表他自己,或者代表英國政府……”

中國政府不留情面的強硬回應,也讓英國政府知曉了中國收回香港的強烈決心。在後續的談判中,雖然英國也發表宣告,讓尤德作為英國代表團成員參加會談,但他們“主權換治權”的想法仍然是沒有放棄。

幾輪會談結束後,結果顯而易見,談判陷入了僵局。

英國前首相希思知道後,急忙飛到了北京,與鄧小平會面,他們是老朋友了,之前他訪華的時候,兩人相談甚歡。

當希思提及香港問題的時候,鄧小平十分堅定地告訴他:

“‘主權來換治權’這個辦法是絕對行不通的……如果英方不改變態度,中國就不得不單方面,宣佈解決香港問題的方針政策……”

……

(3)迴歸

1984年12月18日,一架大型民航客機來到了北京機場。

上面坐的是撒切爾夫人。

她是來簽署中英香港問題的聯合宣告。

是的,經過22輪的艱苦談判,中英終於達成了一致,而香港在經過多年的磨難後,也終於迎來它的結局。

19日下午5時30分,簽字儀式開始。

觀禮大會堂裡的嘉賓有400多人,同時還有180名的中外記者,大家齊聚一堂,滿懷期待地等待這歷史性的一刻。

簽名。

交換文字。

時間一分一秒地過去,當兩國領導人簽下名,互換了宣告文字時,大廳裡的掌聲,再也壓抑不住,如雷鳴般響起。

鄧小平來到撒切爾夫人面前,舉起香檳酒,與她共飲。

……

1997年7月1日。

無數國人在電視上,看到了這一幕。

中國駐港部隊跨過深圳河,坐著一輛輛的軍車,進入香港。

英國國旗緩緩落下,而中華人民共和國國旗和香港特別行政區區旗,在香港上空徐徐升起。

全場沸騰了!

所有國人都將銘記這一刻,今夜,無法入眠!

不過很多人,可能不知道的是,貌似順利的交接儀式,其實背後波濤洶湧。

最值得說的一點,就是交接儀式中的“時間”問題。

當時的背景就是,由於國際上沒有類似的“活動”,所以也就沒有現成的例子借鑑,一切都要自己設計的。

中方的態度是分秒必爭。五星紅旗一定要在7月1號0點0分0秒升起來,絕不能遲一秒,但英國明顯不想讓中國順心,非得在時間上和中國較勁。

於是當時的外交官安文彬,足足和對方又談判了十幾輪,不過好在,英方最後終於妥協。

不過就在一切,都準備妥當了的時候,交接當天還是出現了意外。

交接儀式雖然只有30分鐘,但其中卻包括了25道程式,所以中方把時間已經精確到了每一分,每一秒。

但是不知道為什麼,查爾斯王子在演講的時候,一下子超出了23秒,而英國國歌比正常國歌節奏少了整整12秒。

交接儀式的每一秒都是經過計算的,這一超出,無疑給後面的程式帶來了極大的困難。

此時場上最為緊張的人,無疑是升旗手朱濤。

他緊張壞了,因為他之前一直是按照預定好的節奏練習,現在出現這種情況,確實是他沒有預料到的。

現場負責指揮的安文彬,也來不及考慮為什麼會這樣,他趕緊調整後面的時間,一邊讓司儀的語速加快,一邊壓縮儀仗隊的時間。

最後,英國國旗在23點59分23秒降下。

可是中國國旗要在0點0分0秒升起,算上奏國歌時軍樂團指揮棒抬起的2秒,這裡,還是足足有5秒的空檔。

因此就出現了電視裡的那個場面——英國國旗落下後,全場陷入了長達五秒的肅穆等待。

那五秒,絕對是許多人一生中,最為難熬的5秒。

5秒過後。

國歌奏響!

五星紅旗順利升起!

香港回到了母親的懷抱。

……