十月,是柿子成熟的季節。

卵圓形的葉子,像著急做什麼似的,匆忙換上霞裳,先於柿子而落,只剩橘黃色的柿子掛滿枝頭。

柿子是我國的鄉土物種,很早的時候人們就已經開始人工栽植並食用,《禮記》、《爾雅》中就記載有一種柿子,稱之為“梬(yǐng)棗”,也叫軟棗,是柿子的原始栽培種。柿子南北皆有,品類多樣,有圓柿、方柿、長柿、葫蘆柿及牛心柿等等。

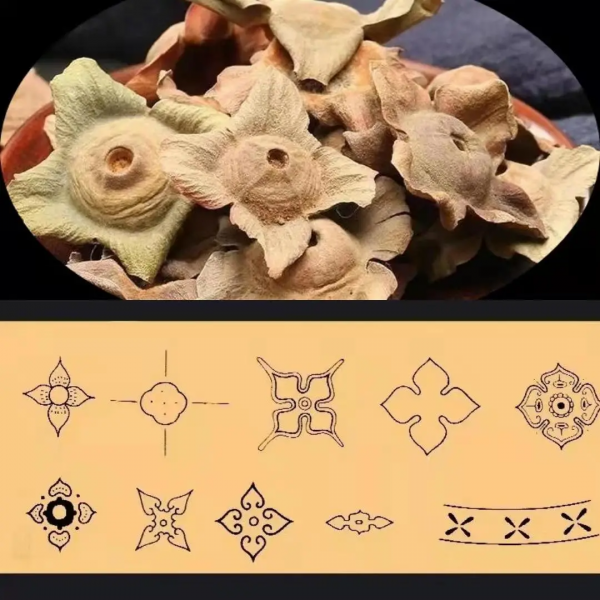

人們多喜歡把柿子樹種在房前或院中(我家的柿樹就種在院子裡),大概是取“事(柿)事(柿)如意”的吉祥寓意,這當然也不是現在才有的,在古代人們就早已賦予它美好的寓意。戰國、秦漢時期流行一種吉祥紋飾——柿蒂紋,顧名思義,這種紋飾跟柿子分作四瓣的蒂十分相似。柿蒂,從柿花開落到果實成熟,一直緊緊護託著果實,相伴相生,難分難離,這在自然界是很少的現象。對於“近取諸身,遠取諸物”的古人來講,自然是看在眼中,摹其形狀,裝飾器物用具。柿蒂紋也被賦予了象徵家族堅實牢固、傳承祥瑞的寓意。

除了具有的吉祥寓意,柿子渾身都是寶,柿果、柿葉、柿蒂皆可入藥。記得小時候,吃完柿子,父母總要把柿蒂收集起來,曬在窗臺,說是它可以治療打嗝,聽著怪有意思。長大一些,對中醫比較喜歡,平時也喜歡瞎看,發現柿蒂不僅對呃逆(即打嗝)之症有療效,還可清熱潤肺,生津止渴,健脾化痰,正如一則歌訣中提到的“降逆止呃常藥,冷熱辯證自如”。

作為“藥食同源”的柿子,吃的時候,就得專挑軟的捏,捏,當然不是為了玩,還是為了吃。相較於熟透的軟柿子,我更喜歡吃柿餅。喜歡它那香甜軟糯的口感。今年在家,我也嘗試著做了一回柿餅,摘柿、洗柿、削皮、晾曬……從後面的食用效果來看,還可以,不過,品相上還有待提升,留待下一個十月吧!

雖說,對軟柿子不是很感冒,但如果用軟柿子來拌炒麵,則是我非常喜歡的一個小吃了。這裡的“炒麵”可不是平時在飯館吃的炒細面、炒拉條,而是粘糜子炒麵。其做法是將粘糜子用柴火炒熟晾涼,炒之前需要在鍋裡用水汆一下(也有將糜子提前一天用水泡好的),然後撈出來,瀝水,溼炒,這樣糜子不易焦糊,而且出來的口感也好(這一點是我向做糜子面的人請教時,他們特意指出的)。炒好的粘糜子,摻和上炒熟的黃豆、小麥等(中和一下粘糜子的黏性,另外單純吃糜子也不易消化),在石磨上磨成粉,因為傳統的石磨需要人去推,所以這個加工過程稱之為“推炒麵”。磨好的炒麵,需要用細籮再過下篩,濾掉渣滓,保留精細的麵粉,糜子炒麵便做好了。

拌的時候先在碗裡舀半碗炒麵,然後選取軟柿子剝皮去蒂,放入碗中,用筷子攪拌,讓炒麵充分吸收柿子的汁液並和果肉充分融合,越攪拌越筋道,直至炒麵最後成團,以碗中不留炒麵沫,炒麵不沾碗壁為佳,這樣拌出的炒麵軟糯勁道。以前農村日子過得苦,小孩可玩的東西也少,父母給孩子拌炒麵時,拌成麵糰後,還要捏一捏,擺弄成一些好玩的樣子,這個稱其為“炒麵娃娃”。然後給孩子,即可以吃,又不耽誤玩,小孩自然是開心不已。

糜子炒麵的這種吃法,除了在渭北地區的彬、長、旬可以看到,在甘肅的慶陽、平涼等地也能夠見到,這些都屬於渭北、隴東地區,過去都是重要的糜子種植區。今天因為各種原因,糜子的種植面積越來越少,而以糜子為主要原料的各類小吃,也是日漸式微,吃的人少了,會做的、做的地道的更是越來越少。

也許有一天這些真的也就只存在於我們的回憶裡了,後面連回憶也都模糊了,再到後來,也許就跟它從來沒有來過一樣……

對了,忘記說了,粘糜子在古代也稱作“黍”,在中國栽培已經8000年了。

想了解更多飲食文化,歡迎關注微信公眾號“味外之道”!