2015年9月19日晨,呂家礆村佈政界塋地舉行了一場骨灰安葬儀式,安葬了四人的骨灰,送他們魂歸故里。在這四人中,其中一人是抗日名將杜聿明,而另一人則是一個窮困的計程車司機。

這兩個天差地別的身份,很難令人聯想到一起,更令人難以想象的是他們二人竟然是父子。這名計程車司機名為杜致嚴,是杜聿明的二兒子。

時間退回到1981年5月25日,杜聿明死後18天,隆重舉行了一場追悼會。在這場追悼會召開期間,杜致嚴的身影沒有出現。

杜聿明的妻子曹秀清懷揣著悲傷和憤怒,心裡泣血,忍痛送走丈夫。杜聿明共有六個子女,除了長女杜致禮以外,包括杜致嚴的其他子女甚至於連父親最後一面都未曾見到。

圖|杜聿明魂歸故里

杜聿明出生於1904年,他的父親是一個舉人,帶兵打仗一事在杜家並無任何家世淵源,而杜聿明的父親更是篤信“好男不當兵”這一真理,對於將軍這個身份,只有“一介武夫”這種帶著鄙視的評價。

雖說如此,但杜聿明仍然堅定地走入黃埔軍校。因為趕路,杜聿明錯過了軍校的第一次招生,只能拜託父親好友于右任幫忙。

在於右任的幫助下杜聿明得到了補考的機會,順利入學。1924年6月成為黃埔軍校第一期學生之一。

圖|黃埔軍校杜聿明

與他後來展現的將領才能不同,軍校時期的杜聿明並沒有什麼突出表現。

不久後,杜聿明從軍校畢業,分配到軍校教導1團,成為一名軍需上士,起步並不高。倒黴的是,從軍期間,杜聿明還生了疥瘡,只能回家治病,病好回來後,1團也沒有了他的位置。

黴運似乎就此與他相伴,從教導1團離開,杜聿明被派遣到了國民2軍。在這裡,帶著“黃埔軍校畢業生”這一金閃閃標誌的杜聿明,遭到了軍中其他人的排擠,迫不得已,杜聿明只能離開軍隊,回到老家。

但是,他依然沒有放棄當將軍的夢想,回家後,杜聿明受到了當地一名土豪的聘請,成為其部隊一員。然而這隻部隊很快就被閻錫山的晉軍解散,他也被投入了監獄。

杜聿明千辛萬苦逃出監獄,思來想去也只能奔赴北伐軍的陣地——武漢。

在那裡他的老教官張治中給了他一個機會,杜聿明成為張治中麾下的連長,他還沒來得及高興,“四·一二”之後,武漢方面就展開了措施,杜聿明被關了禁閉。

三番五次的磨難沒有磨掉這個年輕人的意志,他再次從武漢出逃。

直到1928年蔣介石復職,杜聿明再次找到張治中求取機會,成為了中央陸軍軍官學校第4隊隊長。1930年,張治中再次調任,杜聿明跟隨其調到教導第2師,不久後升任為第6團團長。

1933年2月,杜聿明率領25師參加抗擊日軍的長城戰役,在他的指揮下,25師不僅保全了陣地,還殲滅了日軍2000餘人。

這一場仗打響了杜聿明的名頭,“杜聿明能打仗”這一言論也被眾多將士認可。

1935年4月,杜聿明被授予少將軍銜。

杜聿明不僅作戰天賦了得,操練軍隊的才能更是獨樹一幟。

1936年,杜聿明被徐庭瑤選中,成為陸軍交輜學校的學員隊隊長。不久,蔣介石組建第一個陸軍裝甲兵團,杜聿明被任命為第一任團長。

1938年,裝甲兵團擴編為200師,杜聿明擔任師長。他敏銳察覺到機械化部隊的重要性,竭盡全力研究機械化部隊的作戰指揮,在操練軍隊方面更是講究操練即作戰,“操場就是戰場”,帶出了一批精銳的部隊。

杜聿明帶著他操練出來的機械化部隊於1939年末邂逅了日本“鋼軍”日軍第五師團第21旅團。當時,扼守崑崙關的第21旅團,在關口兩側築有堅固的堡壘工事,易守難攻。杜聿明別無選擇,唯有仰攻崑崙關,打通南下之路,才能奪回失陷的南寧。

在這場戰役中,杜聿明的部隊攻佔了公路橋,切斷了崑崙關日軍的退路。士氣大振的機械化部隊輕易地衝破日軍漫山遍野設定的鐵絲網,佔領了大部分山頭陣地。最後杜聿明成功攻克崑崙關,殲滅日軍5000餘人。

巨大的戰果,使得那個曾經令人聞風喪膽的日本“鋼軍”,陷入絕境,旅團長中村正雄少將也死於亂戰之中。

1942年1月,為支援英軍抗擊日軍,保衛中國西南大後方,蔣介石以第5軍為主力組建了中國遠征軍,開赴緬甸戰場,杜聿明被任命為第一路副司令長官,司令長官則分別是衛立煌與羅卓英。第5軍入緬後就取得了令美國等同盟國欽服的戰績,杜聿明還制定了“利用隘路預設縱深陣地、逐次抵抗優勢敵人攻擊”的戰術,創造了著名的斯瓦逐次阻擊戰的勝利。

3月30日晚,杜聿明命令邱清泉的新22師在緬甸的斯瓦河南北兩岸構築數個梯形陣地,兩側設伏,陣地正面埋設地雷。邱清泉依計而行,虛虛實實,使日軍捉摸不透。

杜聿明採取逐次抵抗的戰術與日軍五個聯隊激戰。日寇每前進一步,都要付出人員與裝備巨大消耗的代價。最終,杜聿明以新22師不足萬人的兵力,抗擊日軍兩個師團近5萬人的兵力半月之久,斃傷日軍4500人,而己方僅傷亡1500人。

但後來因中國遠征軍參謀長、美國人史迪威與第一路司令長官羅卓英未採納杜聿明的建議,致使第5軍被迫撤退;而杜聿明又未能機斷專行,只是機械執行蔣介石規定的撤退路線,取道荒無人煙的野人山回國,結果損失慘重。

圖|電視劇《大決戰》杜聿明

在解放戰爭期間,杜聿明堅定不移支援蔣介石的命令。

1945年,率領軍隊攻佔東北地區,先後佔領了興城、葫蘆島、錦州、山海關等地。1945年末,在蔣介石被迫談判期間,執行命令繼續攻佔,佔領了東北地區北票、朝陽、黑水等城,還於停戰令下達之前搶佔了平泉等重要軍事城市。

杜聿明勞心勞力,積累了一身傷病,在戰爭間隙期間做手術割去了自己一個腎臟。即便如此,他感懷於蔣介石的知遇之恩,仍在戰場上堅持奮戰不肯退縮。

1948年,杜聿明任徐州“剿總”副總司令兼第二兵團司令官。

1949年1月1日,蔣介石宣言和平復又反悔,向杜聿明下達了轟炸命令。杜聿明雖然執行了蔣介石的命令,但是其軍隊在戰場上節節潰敗,最終他被俘虜在安徽省蕭縣張莊寨鎮張老莊村。

一朝被俘,十年改造

作為蔣介石手下的一員猛將,杜聿明跟隨蔣介石几十年,是一個堅定的蔣介石支持者。

解放戰爭後期,身患重病的杜聿明仍舊指揮部隊進行兵團大決戰,使出全身解數,一直打到自己的隊伍潰不成軍。面臨失敗時,杜聿明掏出手槍準備自殺,但是被副官阻止。抱著必死的決心,杜聿明撿起石頭砸向自己的腦袋。

自殺未果,45歲的杜聿明於1949年1月10日被俘。

被俘後,杜聿明不僅沒有被處決,甚至過上了“難以想象”的生活。

身患重病的他,被人民政府送入裝置最好的醫院救治,常年作戰勞累積累的胃潰瘍、肺結核等疾病漸漸得到治癒。新中國成立時,物資匱乏,將領只能吃窩頭、啃鹹菜,但是杜聿明卻可以喝到牛奶、吃到雞蛋。

在戰犯管理所改造期間,杜聿明的身體被醫務人員細心調養,身心都得到了良好的撫慰。這樣的優待讓杜聿明有些動搖,但是還不能令他思想從一個堅定的老蔣支持者轉變過來。

作為戰犯,改造期間,杜聿明在管理人員的安排下勞動、讀書,他學習了先進的共產主義思想,在先進思想的引導下,杜聿明漸漸有了轉變。他閱讀了《鋼鐵是怎樣煉成的》《論持久戰》等書籍,並寫下了大量的讀書筆記和心得。

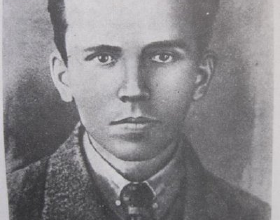

圖|被俘的杜聿明

改造期間的所見所聞使得杜聿明明白,新中國的發展前景是光明的,人民的未來是幸福的。

思想發生巨大變化的他,拋棄了自己昔日的國民黨將領身份,重新做人,獻身於新中國發展建設的偉大事業之中。在十年改造期間,杜聿明主動寫信給曾經的同僚馬師恭,用自己的親眼所見和學習體會去感化對方。

在接到杜聿明的信件後,馬師恭被打動,於渡江戰役前夕脫離88軍指揮位置,使得軍中大亂,幫助聶鳳智成功突破防線,成為百萬雄師中的“渡江第一船”。

1959年12月4日,被俘之後的杜聿明得到特赦,十年改造結束。他也將這一天列為自己新的生日,從此一直奔波在祖國統一的第一戰線上。

1961年,杜聿明被任命為文史資料研究委員會專員。對於曾經的戰犯來說,這種機會十分難得,杜聿明感激不已。在崗位上,他積極撰寫各種文史資料,將他自身所經歷的戰爭事實完整準確地記錄下來。寫作了《淮海戰役始末》、《中國遠征軍入緬對日作戰述略》等眾多珍貴文獻。

圖|晚年杜聿明

晚年的杜聿明十分關心祖國統一,曾發表《紀念二·二八起義》、《寄語臺友》等文章,敦勉在臺師友共同為統一大業奮鬥。

妻子分居,兒子自殺

杜聿明被俘之後,蔣介石節節潰敗,倉皇逃向臺灣。其夫人曹秀清正閒居上海,收到訊息後急忙趕往南京,求見蔣介石,當時相關人員直接告訴她,杜聿明已經被處決了。

悲憤之下,曹秀清收到蔣介石手諭,要求她帶著子女和杜聿明的母親去臺灣。手諭裡言明,將會承擔他們一家的學費和生活費,保證她們的生活。

曹秀清知道自己是被當做了人質,但是丈夫生死不明,她還有六個孩子要養,而且作為一個女人,她也無力抗衡蔣介石的命令。

可真的抵達臺灣後,蔣介石的所有承諾全都沒有兌現。曹秀清一家人的生活陷入困境,七口之家甚至於連落腳的地方都沒有。

曹秀清去找蔣介石,無果;去找宋美齡,無果;她找遍了杜聿明的戰友、朋友,尋求不到一點兒幫助。在臺的生活,曹秀清只能依靠著打工得來的微薄薪水養活全家老小。

1953年,杜聿明優秀的長子杜致仁奔赴美國,在哈佛大學讀書。家境的貧困使得杜致任的求學路坎坷不已,由於家裡沒有辦法提供給他讀書的費用,杜致仁只能貸款交付學費。三年的學習生活,杜致仁欠下臺灣銀行七千餘元,由於遲遲還不上,在大學生活的最後一年,臺灣銀行中斷信貸,杜致仁被迫輟學。

為了完成自己的學業,杜致仁寫信向家裡求救,只需要三千塊錢,他就可以完成學業,拿到文憑。

曹秀清接到求救信之後,連夜給蔣介石寫貸款申請,哭求3000元的借款。

苦苦等了半個月,曹秀清才拿到一份無情的同意書。但是3000元的借款她只能拿到1000元,甚至於這1000元還要分成兩年支付。

在美國的杜致仁拿到母親寄來的500元支票,絕望焦躁,既痛恨於蔣介石的無情,又自責自己的無能。

當晚,22歲的杜致仁選擇親手結束自己的生命。

圖|杜聿明和曹秀清

經濟上的窮困逼死了杜聿明的大兒子,複雜的家世背景也使得杜聿明其他子女備受折磨。

大女兒杜致禮雖然早早留美讀書嫁人,但是因為父親的身份,她很難能夠回臺見見母親和弟弟妹妹。

在1952年,杜致禮難得回臺探親,甚至於遭到蔣介石的扣留。

雙胞胎兒子杜志勇和杜致嚴,一直受到各種限制和責難。

二人終生不能出臺,甚至於生活和工作也處處遭到限制。杜致勇努力求學,成為了一名土木工程專家,但是卻一輩子都沒能夠找到一份相關的工作,做任何工作都要遭受“安全考慮”,就連出租房子,他的房客還要被警方半夜盤查,最後一名土木專家只能去球館打工,做給保齡球鑽指孔的行當。

杜致嚴中途輟學,只能成為一名計程車司機。二人窮困潦倒,生活都難以維持。

其他兩個女兒即便是嫁人生子,他們的後代也受到了影響,直到杜聿明被定上烈士稱號,才得以鬆口氣。

在臺灣的日子諸多不易,杜聿明的母親也在愁苦之中去世。曹秀清千難萬難,卻仍舊沒有放棄丈夫杜聿明,她千方百計打聽丈夫的訊息。

諾貝爾物理學獎送來的團圓

轉機出現在1957年,諾貝爾物理學獎公佈了這一年的獲獎名單,楊振寧和李政道二人成為最早獲得諾貝爾獎的華人,而楊振寧也是杜聿明長女杜致禮的丈夫。

楊振寧和杜致禮的緣分起於1944年,楊振寧在西南聯大畢業之後,選擇去國立西南聯合大學附中當數學老師,這段教學經歷僅僅只有一年,但是卻讓楊振寧和杜致禮相識。

1949年,二人在普林斯頓唯一的一家中國餐館中重逢、迅速墮入情網。

圖|楊振寧和杜致禮

1950年,楊振寧和杜致禮在紐約結婚。

父親被俘後,杜致禮一直關注父親的訊息,終於,她得知了父親杜聿明仍然活在世上沒有被處決,目前正被關在戰犯管理所接受改造。這一訊息讓杜致禮夫婦十分高興,但是如何傳遞訊息給在臺的曹秀清卻是一個難事。

為了不引起注意,杜致禮寫信回臺,在信中,她將父親含蓄地稱為“老朋友”,告訴母親,“您的老朋友與我通訊了,他非常關心您,惦念著你們母子的安全。”

收到訊息後,曹秀清非常激動,她立即向臺灣當局提出了前往美國的請求,口頭上說是看望女兒,實際上是想要前去尋找丈夫。

但是臺灣當局卻對曹秀清一家下了“禁出令”,曹秀清和杜聿明在臺子女都不能離開臺灣。

1957年,楊振寧獲得諾獎的訊息引起了臺灣當局的注意。

在曹秀清還不知道訊息的時候,宋美齡突然派車來邀請她見面。曹秀清膽戰心驚,在士林官邸裡才得知原因。為了讓楊振寧來到臺灣,宋美齡軟硬兼施,希望曹秀清當說客。

曹秀清在這樣的情況下得到了半年的探親假期,她可以前往美國,但是卻不被允許任何子女隨同前往,一路上臺灣當局派了兩個人陪同,名以上是保護她的安全,實則是監視。

1959年初,曹秀清終於來到了美國,在臺灣遭受到的折磨和屈辱使她對臺灣沒有一絲好感。杜致禮夫婦為曹秀清申辦了居住證,從此,她再也沒有回過臺灣。

1959年杜聿明特赦,重新獲得自由。杜聿明和曹秀清二人也恢復了聯絡。

此時橫亙在夫妻二人之間的只有一個問題,那就是留京還是赴美。

杜聿明在特赦期間的所見所聞,讓他對自己的前半生產生了反思,也產生了親眼見到祖國崛起、參與建設中國發展這一想法。獲釋後,杜聿明立即為妻子寫了一封信,他把自己這十年的改造生活和獲釋後的優良待遇一併告訴妻子,他希望妻子能夠與他共同留在北京。

圖|杜聿明故居

曹秀清接到丈夫的書信,半信半疑。在臺的經歷使她失去了生活的勇氣,臺灣當局的冷漠態度更是讓她痛恨政治。

而且,杜聿明的敗將身份也是一個大問題。曹秀清暫時不能理解杜聿明的堅持,只能再三權衡。

獲釋後的杜聿明一人獨居了4年,在這4年間,他未曾停止勸說妻子。

終於,在1963年10月,曹秀清鼓足勇氣,從美國回到北京,來到丈夫身邊。自杜聿明被俘後,夫妻二人已經分別15年,這15年間丈夫生死未卜、生活窮困潦倒、兒子自殺離世的悲痛壓在曹秀清身上。

61歲的曹秀清經歷滄桑,感慨萬千。杜聿明看著久別重逢的妻子,不禁潸然淚下。自此相逢,二人再不分別。

生命終止、遺憾永存

1981年,杜聿明的生命走向了盡頭,彌留之際,他仍念念不忘自己在臺子女,希望能夠見他們一面。

得知父親重病的訊息,杜致禮立即出發,同時託付自己在香港的朋友給臺灣送訊息,希望弟弟妹妹能夠前來看望父親。

1981年5月6日,長女杜致禮從美國趕到北京。

病重的杜聿明看見杜致禮時,他已經沒有辦法說話了,杜聿明顫顫巍巍露出笑臉,他死前只見到了這一個孩子。

5月7日,杜聿明在彌留之際,曹秀清和杜致禮小心翼翼地陪著他。老人家的目光停在門口,所有人都知道他在等什麼,但是在臺灣的那些孩子們一個都沒有到。

杜致禮一方面給在京的政協領導提出申請,希望弟弟妹妹能夠參加父親的葬禮,得到了同意;另一方面給臺灣當局發電報交涉,請求弟弟妹妹離臺。

曹秀清甚至央求好友呂德潤在香港《大公報》上刊登新聞。

即便如此,臺灣當局也一直沒有回信。心灰意冷之下,曹秀清對臺灣政府的這一行為予以公開譴責。

一代名將杜聿明死後18天,他的追悼會隆重召開。

追悼會的隆重程度,是曹秀清所沒有想到的。女兒杜致禮看著追悼詞裡“愛國人士杜聿明”這幾個字激動到手指顫抖。

追悼會上,杜致禮強忍眼淚唸完了父親的遺囑,將杜聿明的內疚、遺憾和對祖國統一的希冀盡數道來。

杜聿明的一生就此結束,生命終止的那一刻,他或許還在想,我的孩子們什麼時候會來呀。