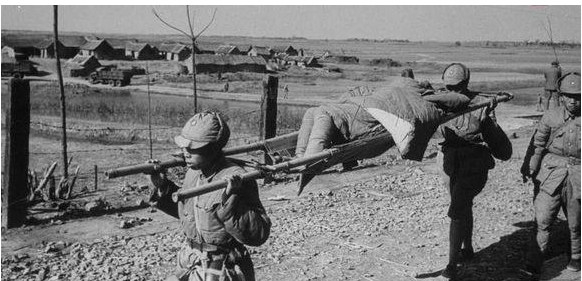

1949年11月中旬,二野決定以重慶為攻擊中心,幾路大軍同時出擊,直插川東,把扼守川湘鄂邊境和川鄂邊境的國民黨軍置於多面受敵的困境。

駐守川東的敵軍宋希濂部,除了由他直接指揮的第十四兵團、第二十兵團的6個正規軍外,還配屬有由當地保安團和雜牌軍隊拼湊成的6個師,總數約20萬人。

這些部隊分佈於湖北的恩施、巴東,湖南的大庸,形成一道背靠四川,依託鄂西、湘西山川險要,組成的弧形防線。

1948年9月,宋希濂組建第十四兵團時,國防部下令撥歸他這個兵團指揮的,有6個軍及一個旅,分別是:

陳克非的第二軍、劉平的第十五軍、楊幹才的第二十軍、劉秉哲的第二十八軍、李振的第六十五軍、方靖的第七十九軍,以及張際泰的湖南保安第一旅。

雖然各個軍歷史、戰鬥力參差不齊,但有的組建得較早,再經過嚴格訓練,並給予新式裝備,還是能成為有戰鬥力的部隊。

但兩個月後,徐州戰場告急,第二十軍是川軍中精銳,奉令北上增援黃維的第十二兵團;第二十八軍是參謀總長顧祝同的嫡系,奉令調去衛戍南京;第六十五軍又遠在寶雞,一直為胡宗南控制。

這樣,宋希濂實際上只有3個正規軍,除了陳克非的第二軍早就是美式裝備,中高階軍官都打過多次大仗外,其他部隊可以說是不堪用。

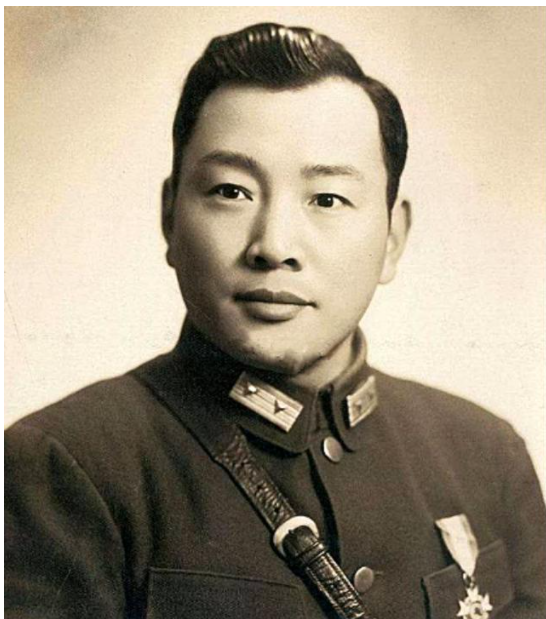

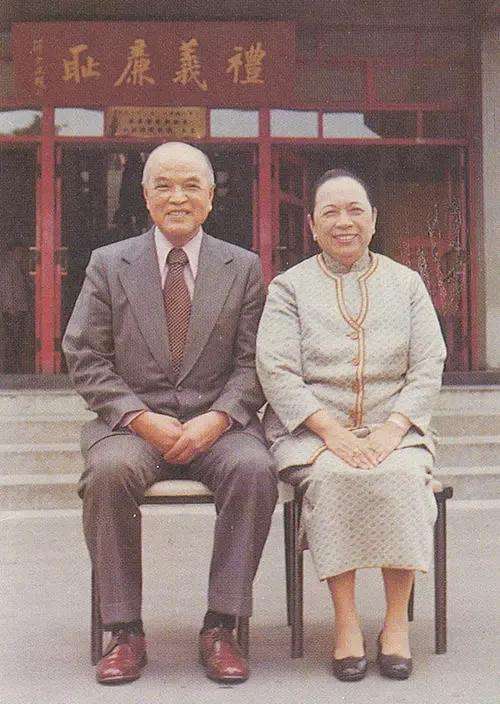

陳克非和妻子合影

劉平的第十五軍一年前被解放軍殲滅,以後又抽調南陽的地方團隊重新組建,人槍不足,缺乏戰鬥力。

方靖的第七十九軍是陳誠的嫡系,裝備精良,還參加過3次長沙會戰,頗有戰鬥力,但在荊門戰役中被殲滅,方靖本人被俘。

之後,宋希濂讓湖北省兩個保安團和鄂西一個新兵團,各搭建一個師的架子,重建79軍。

這也就是說,3個軍中,只有一個第二軍可以上陣。

為了擴充兵力,宋希濂又組建了3個軍:

以湖南保安第一旅和鄂西兩個新兵團組建成第一一八軍;

以湖南一批新兵和南陽地方團隊的幾千兵痞組成第一二二軍;

把駐宜昌的第六十師和駐秭歸的第二二三師組建成第一二四軍。

1949年9月,國民黨當局大量擴軍,在第十四兵團外,又給了宋希濂新組建的第二十兵團,由鍾彬任第十四兵團司令官,轄第十五軍、七十九軍、一二二軍。陳克非任第二十兵團司令官,轄第二軍、一二四軍、一一八軍。

從建制上看,是兩個兵團6個軍,但宋希濂明白,這些多半是濫竽充數,缺乏戰鬥力。而戰火迫在眉睫,也沒有充裕時間來嚴格訓練和補充裝備。他對此很焦慮。

10月間,宋希濂得到情報,解放軍正在湖南常德集結兵力,有攻擊大庸、沅陵的可能,他急命第十四兵團的第一二二軍軍長張紹勳嚴密注視。

但解放軍的行動太迅速了,在他們還來不及反應時,曹裡懷指揮的第四十七軍已在15日渡過澧水,進迫大庸。

張紹勳雖然是黃埔五期畢業,但打仗不行。1944年,他擔任遠征軍第八十七師師長,率部隊攻打龍陵。在兵力多於日軍的情況下,八十七師卻沒有抵擋住1500名日軍的反撲,把右翼陣地丟掉了。

張紹勳自感責任重大,即舉槍自殺,雖然沒有死卻被撤了師長職務。

這次宋希濂又利用擴軍的機會,把他任命為第一二二軍軍長。他如今指揮的兩個師從前都是些烏合之眾。哪裡經得起曹裡懷這個百戰之軍的打擊?只經過短促激戰,第一二二軍就完全被包圍。

宋希濂得到求援電報後,忙電令他們向大庸以南的永順方面轉移,但退路已被善於包抄的第四十七軍截斷,全軍被殲,軍長張紹勳、第一三七師師長謝淑周、第三四五師師長黃鼎勳都成了俘虜。

這個第一二二軍只有副軍長丁樹中在幾天前率領千餘官兵離開大庸去四川接領新兵,得以漏網。宋希濂又把幾個保安團隊和新兵拼湊,重新成立了第一二二軍。名為一個軍,實際只有3千餘人。

宋希濂從從情報中得知,大庸、永順的後方,步兵、輜重車輛雲集,錯誤地估計解放軍會沿湘川公路入川,忙命那一線的守軍第二十兵團加強防守,還親自與第二十兵團司令官陳克非,在11月5日深夜視察軍情。

宋希濂在國民黨軍隊中也算一名戰將,如今為了對付解放軍的進攻,他更是絞盡腦汁,成天思考防禦部署的得失。

但面對劉伯承司令員、鄧政委這樣善於用兵的野戰軍統帥,他就顯得難以應付了。

他沒有想到解放軍第四十七軍聲勢浩大地猛攻大庸、永順是故作疑兵,吸引他們的注意力,並佈下一個陷阱誘引他跳!

劉伯承司令員一向善於把深奧而又複雜的事件用淺顯易懂的比喻來闡述,他說:“宋希濂這10來萬兵力,好比對我們伸出來的一個拳頭。我們不跟他拳頭碰拳頭,先狠狠照準它的腋窩打一拳,他伸出的拳頭自然就會縮回去。”

從宋希廉的部署來看,他的腋窩在哪裡呢?

劉伯承是四川人,早年又在川軍中帶過兵,經歷過四川的內戰,對四川地形可是瞭如指掌。他從宋希濂的防禦部署,看出了敵人由於過於緊張地注視正面的戰場,卻忘了“後顧之憂”。

劉伯承把戰略視點放在湘、川、黔三省交界處的茶峒。

茶峒

出生於湘西的著名作家沈從文的名著《邊城》,就是以茶峒作為場景,寫出了那美麗可人的姑娘翠翠與她那以擺渡為業的外祖父,在這古樸的渡口上相依為命淒涼的故事。

但在解放大西南的大戰中,劉伯承卻不是由於欣賞這裡的清麗山水,而看中了這茶峒渡口,選擇這裡作為打擊宋希濂集團“腋窩”的出拳方向。

1月7日,宋希濂正在來鳳的第十四兵團部與鍾彬、陳克非商議防禦,突然從電話上得知,解放軍已在當天清晨渡過酉水,攻下茶峒、秀山。

這無異一道晴天霹靂,嚇得他目瞪口呆。他們怎麼也沒有料到,解放軍會從那個被他忽視了的偏僻角落乘虛攻入。

他們忙轉向掛在牆上的軍用地圖,尋找那個被群山圍繞不顯眼的酉河碼頭。

地圖上的茶峒、秀山幾個小點點,如今也突然變得耀眼刺目了。

憑他們的軍事常識,立即得出這樣的判斷:解放軍佔領秀山後,可以對他們在咸豐、來鳳的幾個軍形成大包圍。

他們一直擔心在側後被截斷退路的事,終於發生了,只不過這是發生於原先沒有看重的秀山方向。

鍾彬這幾年與解放軍交過幾次戰,已深知厲害,如今更是被這突然的軍情嚇得六神無主,只能嘆著氣說:“還有什麼辦法?打光算了!”

陳克非也是宋希濂的老部下,他見資歷比他老、戰陣見得多的鐘彬都嚇成了一團,感到更要趕緊逃走,就說:“一切聽主任決定,最好是趕快想辦法,不要陷在共軍的包圍圈裡。”

宋希濂見這兩個兵團司令官都是以快走為上,也覺得如今必須在行動上與解放軍比速度,以求在解放軍還沒有接近彭水、黔江之前脫離被包圍的險境。

按照軍事上要求,大兵團後撤,所屬部隊應該有計劃有步驟行動,從容地交替掩護。

但如今,這些部隊一聽共軍要來,早已是聞風喪膽,爭相奪路奔逃,唯恐走慢了被解放軍追上殲滅,幾個軍在混亂中一下子都跑散了。

宋希濂的指揮所從咸豐撤下來後,在黔江停留了4天。他見這裡地勢險要,身邊又有一支完整的第二十八師護衛,也就想親自在這裡坐鎮,收容亂兵。

這時候,突然聽見東岸槍聲激烈,敗兵一夥又一夥往河這邊竄,擋也擋不住。

過了一會兒,又見第五十四師師長董惠一身泥水地跌跌撞撞進來,連聲喊著:“報告、報告,主、主任,我們完、完了……”

宋希濂真是又氣又急又怕,也顧不上過多斥責這無能的敗將,忙和鍾彬、羅開甲帶著指揮所的人逃往鬱山鎮。

到達鬱山鎮後,宋希濂立即命令架起電臺呼叫各個部隊,總算與第七十九軍軍長龔傳文聯絡上了,而第一二四軍仍然下落不明。

黔江都已被解放軍攻佔,這個軍還沒有到達咸豐,很明顯已經陷入了大包圍圈中,如不採取可行的措施突圍,將會被完全消滅。

宋希濂只能無可奈何地下令,撤退的部隊不能再往黔江方向走,那無異於飛蛾撲火,只有迅速把全軍化整為零,從解放軍的大包圍圈中奪路突圍。

他知道,那些部隊已是士無戰心。勢已如此,也只能逃出一點算一點了!

他的電臺還在焦急地呼叫顧葆裕指揮的第一二四軍。太空中電波無數,就是沒有這個軍的回應。宋希濂焦慮地繞室彷徨,不斷嘆息:完了、完了!

部隊處於潰散中,能用來作戰的不多了。鍾彬的第十四兵團原來擁有8個師,幾天之間多數跑垮了、跑散了,如今只有第十五軍兩個師還成建制。宋希濂就命令這兩個師在鬱山鎮隔河佈防,自己則帶著指揮所再往彭水方向退。

從秀山進入川東的是王近山指揮的解放軍第十二軍。在11月11日攻佔酉陽後,十二軍迅速沿烏江東向展開,以一個師直取彭水,兩個師攻佔龔灘,從幾個方向摧毀了敵人的烏江防線,打開了攻取彭水的通道。

位於烏江東岸的彭水縣城,是個四面被群山環繞、中間一條大河穿過的商業碼頭,四通八達。宋希濂撤至彭水後,繼續四處聯絡瞭解軍情,並督促手下人收容部隊,但連日給他帶來的都是令他神傷的噩耗。

一直聯絡不上的第一二四軍軍長顧葆裕,11月15日帶著軍直屬隊和第二二二師殘部兩千餘人,狼狽不堪地逃到彭水來了。

顧葆裕雖然一向有善戰之名,在抗戰中作為預二師師長,他曾深入騰衝的敵後打過遊擊,但1946年後就隨宋希濂進新疆,久疏戰陣,他屬下的兩個師又不是他的老部隊,指揮不靈,一上陣就垮了。

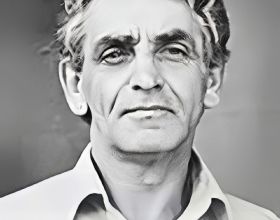

顧葆裕

僅僅10天時間,還沒有經過一次像樣的大戰鬥,只是在望風而逃的後撤過程,宋希濂這個原來擁有15萬餘人,兩個兵團、6個軍的“川湘鄂邊區綏靖公署”,就潰散了大半。

如今僅剩下兩個軍(第十四兵團的第十五軍、第二十兵團的第二軍),哪裡還有多大戰鬥力。

宋希濂不敢在彭水久留,帶著部隊於17日下午奔往武隆縣屬的江口鎮。

這時,蔣介石被川黔戰事困擾。如今,他只希望退進川東的宋希濂兩個兵團能守住烏江西岸,以保重慶外圍,如果再有失,四川局勢就不堪設想了。他命令顧祝同立即詳細瞭解川東戰局。

宋希濂的指揮所這時已從彭水撤往武隆的江口,哪裡敢把大潰退的真實狀況往上報告?只能訴說:解放軍來勢太猛,不得不暫避其鋒芒向後作戰略轉移……

從地圖上看,江口後邊就是武隆,過了武隆就是離重慶不遠的南川、綦江、巴縣,如果宋希濂的部隊再往後撤,重慶市區很快就會成為戰場。

蔣介石在11月17日派他兒子蔣經國作欽差大臣,帶著他長達5頁的親筆信,趕往川東去找宋希濂。

同時還帶去了用他的名義分別寫給第十四兵團司令官鍾彬,第二十兵團司令官陳克非,軍長龔傳文、劉平、顧葆裕等人的信,要求他們“臨難不苟,協力作戰,救黨救國”。

他自信,以他的恩威並重,還是能振奮這些出身黃埔軍校將領的鬥志。

他特別把20天前在金門戰役作為典範來宣揚,用以說明,解放軍不是天神,只要合力對付拼死抗擊,還是可以戰勝的。

聽說蔣介石到了重慶,宋希濂很是驚恐,不知會怎樣怪罪下來,如今又聽說蔣經國銜命前來,更不知這位“太子”此行有何用意。是陣前督戰,還是來懲治負有敗仗責任的自己?宋希濂就不敢怠慢,忙於17日下午從彭水趕回江口。

蔣經國經歷了在蘇聯的10年顛沛流離生活,早已養成了喜怒不形於色,如今雖然是銜父命來宣慰,並不以欽差大臣和皇太子自居,表現得謙恭有禮,使得這些將領們減少了一些不安。

他首先請陳克非、顧葆裕回答他對當前敵情以及軍隊後撤情況的詢問,然後共進晚餐。

街上的飯館都關門了,隨軍伙房也沒有什麼食品,只好開了幾筒罐頭。

蔣經國又把蔣介石寫給將領們的信一一分送,雖然寫得文采飛揚,真摯動人,但對處於全線崩潰完全失敗境地的現狀已經無補於事。

那天晚上,蔣經國對這幾個將領宣慰完了後,才與宋希濂屏退左右,從8時半至下夜1時,作了一次近5個小時的長談。

蔣經國在蘇聯當過共青團書記,善於搞調查分析。他想確切地弄清楚,這個一向以善戰出名,如今又指揮著十幾萬軍隊的將軍,怎麼一場惡仗還沒有打就潰敗成這樣?

宋希濂這幾天已是被部隊在潰退途中的混亂局面搞得心煩意亂身心疲憊,被蔣經國一再盤問,也就顧不上官場規矩,積壓已久的怨恨和牢騷噴湧而出,痛陳失利四大原因:

1. 共軍實力雄厚,兵多將廣,戰鬥力強。

2. 我所指揮的6個軍,除第二軍較有戰鬥力外,大多殘破不堪。

3. 鄂西山地,糧食產量有限,常常使得前線官兵吃不飽。

4. 鄂西、川東一帶崇山峻嶺,經常多雨,現在已經相當寒冷,入夜尤甚。但各部隊所領的棉軍服,尚僅達到半數。

他的結論是:這場戰爭從根本上來說,是打不贏的!

蔣經國沒想到宋希濂會如此悲觀失望,語氣又是這樣怨恨激憤,很是驚愕。獨當一面的主要將領這樣毫無戰心,還打什麼仗?如果是從前,即使不被“密裁”(暗中槍決),也會撤職。

如今大敵當前,形勢危急,他也只得順著宋希濂的話意承認:失敗的根本原因,就是20年來,國民黨既沒有領導政治,也沒有領導軍隊,只有徹底改造國民黨,使每一個幹部都能真正為黨的主義而奮鬥的時候,才能產生偉大的力量……

這些“徹底改造”國民黨的話,對宋希濂來說,都過於遙遠,他迫切地問蔣經國:“貴州已被共軍佔領,而川東形勢又是這樣緊迫,總裁對待這樣嚴重局勢,究竟打算怎樣應付?”

蔣經國雖然掛著中將軍銜,卻不是軍人出身,更沒有指揮過大兵團作戰,對敵我的態勢和發展還沒有宋希濂看得清楚。

再則蔣介石沒有交待的事,他也不便亂說,只是告訴宋希濂,已經下令把胡宗南的第一軍從川陝邊境調來重慶,加強防禦。

在幾十萬解放軍的強大攻擊下,調一個軍來,只是杯水車薪,起不了多大作用。他只好嘆息地向蔣經國表示,勢已如此,他將盡人事以待天命!

蔣經國也感到冰凍三尺非一日之寒,再費口舌也難以鼓起宋希濂的鬥志。

這時候又傳來彭水已在當天(17日)被解放軍佔領的資訊,江口轉瞬間成了前線,他不敢久留,在第二天(18日)一早匆匆趕回重慶去向蔣介石覆命。

宋希濂原來是命令劉平的第十五軍守住鬱山鎮,陳克非指揮的第二軍在烏江西岸佈防,兩個軍相互依託呼應。

但沒想到,解放軍十二軍軍長王近山用凌厲的攻勢,逼得國民黨軍左翼的第十四兵團向後撤退,使得烏江西岸的國民黨軍第第九師和第七十六師、一六四師都處於突出被包圍的孤立狀態。

雖然宋希濂、陳克非一再電令他們丟下裝備,利用騾馬把傷員載上迅速往江口方向撤退,但退路已沒有了。

那狹窄簡陋的山間公路上,擠滿了不同番號建制的亂兵,爭相搶路,互不相讓,誰都想跑快些。跑到哪裡才安全,他們也不清楚。走一站是一站,先逃到江口再說。

宋希濂見敗兵如潮水般湧退過來,已是制止不住,也就不敢把指揮所再設在江口,忙帶著綏靖公署直屬隊和第二軍殘剩部隊越過武隆向位於南川、涪陵之間的白馬山退去。

這座白馬山,山高坡陡上下60裡,只有一條抗戰時修築的川湘簡易公路,在山腰間盤旋,無論人行車行,向上攀越都很吃力,應該是易守難攻。

宋希濂還想依靠這裡的險要山勢,作防守川東的最後一戰,因為過了白馬山就是地勢平坦的南川、綦江,無險可守了。

剛歇下,宋希濂就命令電臺與各個兵團聯絡,清點部隊。鍾彬的第十四兵團已殘破不堪,幾個軍加起來也不過五千人。

宋希濂也顧不上嘆息了,忙指示鍾彬迅速整頓那些殘兵敗將,去涪陵以南30公里烏江邊的白濤鎮佈防,以加強白馬山的左翼。但這裡連個簡單工事都沒有,哪裡守得住!

解放軍拿下彭水後,十二軍從正面咬住敵人,第十一軍和第四十七軍分別從南北方向迂迴包抄,形成3路合擊白馬山之勢。

曹裡懷指揮的第四十七軍是第四野戰軍的一支善戰部隊,他們為了快速堵截潰退的敵軍,在川東泥濘多雨的羊腸小道上疾進,以日行百餘里的速度,在11月21日搶到敵軍的前邊。

第一三九師先拿下烏江邊的白濤鎮,隨後又把對岸的陳家嘴渡口占領,從南北兩岸封鎖了這寬闊的江面,把乘船東下的逃敵一一攔截住。

第一批的4只大船上坐著敵軍第十四兵團七十九軍少將參謀長和獨立團的少將團長,裝著4.5萬餘雙膠鞋和六千斤大米,兩麻袋銀洋,以及大批醫藥用品、香菸。

第二批5只船上,坐著敵第十四兵團司令官鍾彬和200餘名官兵。

兩批船隻連同人員、物資一道,都成了47軍的戰利品。

鍾彬被押回團指揮所,還從他身上搜出了前幾天蔣介石派蔣經國來江口視察時,寫給他的親筆信。

成為俘虜的鐘彬只能黯然地哀嘆:“你們來得這麼快,真是沒有想到……”

至此,宋希濂屬下的第十四兵團近10萬之眾,僅20天時間就全軍覆沒了。

鍾彬這個黃埔一期的粵籍軍人,成為俘虜後很是鬱悶,1954年押至北京景山看管時,他利用外出勞動的空隙,跳巖自殺。

這是解放戰爭中,唯一為蔣介石“殺身成仁”的兵團司令官。

在重慶的蔣介石把白馬山稱作南川防線,還想依靠這裡守住重慶外圍。

但解放軍第十一軍並沒有從正面強攻,而是從武隆出發,在下游約10公里的羊角磧渡過烏江,攔腰截斷了陳克非第二十兵團第二軍從東往西的退路。

當時,第二軍的殘部只有軍直屬隊一千多人,在兵團司令官陳克非率領下走得較快,搶在解放軍還沒有逼近時通過了白馬山。

11月20日上午,當陳克非走過不久,解放軍第四十七軍的第一四一師前衛部隊第四二三團,就趕到了距離白馬鎮約20公里的烏江北岸大山上,從武隆方面退下來的敵二十兵團直屬隊一個營步兵過來了,一場激戰後被殲滅。

後續的敵人得知這條公路已被切斷,不敢再往這邊闖了。敵第七十六師,第九師、第一六四師、第六十四師等部隊,全被隔斷在白馬山以東,無法西逃,只得慌不擇路地從大山裡向南逃竄,從此與宋希濂、陳克非失去聯絡。

由七十六師師長張桐森、第九師師長蔣治英等人帶著這4個師殘部約6000人,在川黔滇邊界的大山裡亂竄,後來聽說陳克非兵團起義了,這3個師殘部也分化瓦解,有的起義,有的潛逃……

陳克非這個兵團司令官,除了還掌握著直屬隊一部分隊伍外,頓時成了個手下沒有軍師可指揮的、近於空頭的司令,急得他連連哀嘆:“川東完了,我陳克非也完了!”只好帶著殘部往南川、秦江方向退卻。

宋希濂見險峻的白馬山也守不住,忙在11月23日中午撤離白馬場退往南川。

這裡有在大庸被殲滅後,重新組建的第一二二軍3000多人、第一二四軍殘部1800餘人,加上他帶的綏靖公署直屬部隊(警衛團、通訊營、工兵營、教導總隊)共約萬餘人。

宋希濂知道手下這些殘兵敗將已是沒有什麼戰鬥力,只要再被解放軍衝擊一下,肯定會徹底潰散。

這半年來,他對未來有過許多設想,失敗也在意料中,卻怎麼也沒想到,兩個兵團6個軍近20萬人,會垮得這樣快這樣慘。

下一步該怎麼辦?往哪裡退?去重慶,蔣介石能饒恕自己嗎?

他跟隨蔣介石20多年,深知這位“校長”的脾氣,打了勝仗是寵信有加,如果不幸打敗了,不僅是撤職查辦、軍法從事,甚至殺一儆百。

他再三思索,如今只好帶著這萬餘人逃往中緬邊境去求生存圖發展了。

這種事,他不敢和第二十兵團司令官陳克非商量,陳克非雖然是他的舊部,這幾年遠離了他,新近又得到蔣介石的親筆信,正要忠心圖報。

而且他知道,陳克非與國防部的電臺有密碼直接聯絡,可能會告密的。

他只能找機會與幾個一直追隨他的心腹將領悄悄交換意見。這天晚上,他把第一二二軍軍長丁樹中、第一二四軍軍長顧葆裕、綏靖公署副參謀長羅開甲等召集到南川城北一座小樓上,名為佈置作戰事宜,實際上是商討下一步怎麼辦。

那是南川富商的一座磚木結構中式小樓,頗精巧、舒適。戰火燒近,富商逃往重慶了,就成了宋希濂的駐地。

這些軍長除了丁樹中在一個月前就離開川湘邊境來這裡接收訓練新兵,生活安定,油水也足,還體態豐滿臉現紅光外,其他人這半個多月來,都由於不斷敗竄而累得又黑又瘦,形神都很狼狽。

他們情緒低沉地抽菸喝茶,不知今後該怎麼辦。

宋希濂簡明扼要地說了一下當前敗局已定的形勢,故意詢問這些人能否在退往重慶,或者是向解放軍投降的這兩條路之間,再尋找一條更好的出路。

這些將領這幾天在潰逃的路上,又驚恐又慌亂,也是思緒萬千,被擊斃、俘虜、上軍事法庭的種種可怕後果都想到過了,而且是越想越煩躁不安,茫然不知所從。

他們也明白,去重慶向蔣介石請罪並非上策,即使不予軍法審判,在國民黨陣營中,失去了軍隊那就會失去一切。

向解放軍投降,兵戎相見幾十年,能得到他們的寬恕嗎?

丁樹中、羅開甲都明確地反對這樣做。丁樹中是憲兵出身,在擔任憲兵司令部警務處長期間,直接、間接捕殺過不少共產黨人,想起自己滿手是血,更是心情惶恐慌亂。

商量了大半夜,這些人都同意按宋希濂的設想,走一條既不去重慶也不投降解放軍的“第三條道路”,趁早帶領這些殘部經西昌進入雲南,再轉往滇西騰衝,在中緬邊界找個落腳地。

對這件事,顧葆裕比別的軍長更熱心,抗日戰爭期間,他作為遠征軍預二師師長,曾長久活動於高黎貢山兩側,對那一帶地形熟悉,還和當地一些官員、士紳有交情。

他想,如今儘早從戰場上脫身逃往那邊應是上策。有他幫著宋希濂闡述南竄邊境的可行性,這些正惶惶然的軍長、參謀長們也就順從地答應了。

宋希濂把這支殘剩部隊略作整頓,編成3個縱隊,規定從11月24日開始行動的這天起,電臺不再和國防部聯絡。

為了便於穿山越嶺,他也放棄乘坐的吉普車,穿上草鞋和士兵一起步行。

第二天(11月24日),這支脫離國防部指揮擅自行動的部隊,從雨霧迷茫的南川出發了。他們每天以不少於70裡的行程,直奔川康滇邊境。

雖然斷了和國民黨總部的聯絡,但宋希濂依舊注意收聽廣播,這些天的廣播裡,國民黨軍隊敗訊不斷,他的心情越來越低沉。

在一座古廟裡歇息時,宋希濂想到前途的艱難,聲淚俱下地對一百多名將校說:“目前的處境,坦率地對大家說,是十分艱苦。但是我們不願做共軍的俘虜。現在,我們計劃越過大雪山,走到很遙遠的地方去,找個根據地,等待時機……”

過去宋希濂也經常召集部屬訓話,都是講戰局講戰略戰術,頗有運籌帷幄決勝千里的氣勢,哪像今天這樣叨叨嘮嘮地訴苦?

這些走困了、走累了、拖垮了的將校們本來就情緒低沉,如今更是深感前路渺茫。

所以當宋希濂提出:“不願意幹下去的,就由此分手,當酌發遣散費……”時,當場就有三分之一的將校級軍官領取遣散費走了。

宋希濂神情黯然地接受他們的臨別敬禮,也不攔阻。軍心如此渙散,只求能帶著剩下的人趕快走出川南,進入西康、雲南。

他們又冒著冬天的寒風雨雪踩著山路的泥濘,不斷地上山下山,渡河過溪,艱難地向北走。

但宋希濂這時候怎麼也沒有想到,從黔西畢節過來的解放軍第十八軍一支先頭部隊,已發現了他們的行跡,並緊緊盯上了。

12月12日,第十八軍五十三師副師長黃作軍奉命帶領第一五八團越過宜賓,當他們走到市區以西50裡的高場鎮時,得知前些天,這裡曾有一支近萬人的敵軍在這裡駐紮過。

鎮上還到處散見有軍隊留下的痕跡,如破軍衣、軍鞋、包傷口的繃帶……

這幾十倍於他們的一大股敵人是從哪裡來的呢?他們不敢怠慢,從掉隊的敵軍士兵和老百姓那裡調查瞭解,才知道是宋希濂的部隊。

當時的營團級幹部一般只知道當面的敵情,對戰爭的全域性不太瞭解,但他們卻知道宋希濂的大名和顯赫職務,也就大吃一驚。川東的守敵宋希濂怎麼會在這裡出現?

黃作軍深感這軍情來得突然。他受領作戰任務時,可沒有殲滅宋希濂殘部的計劃,如何在不影響攻佔鍵為縣的同時,又消滅宋希濂這支部隊,使他頗為難。

當時部隊裝備簡陋,他這個副師長帶著一個團也沒有配備電臺,只好透過郵電局的鄉村線路,向已進入宜賓的五十三師師長金紹山、政委王其梅報告。

金紹山、王其梅又立即電告第十八軍軍長張國華、政委譚冠三。這一特大訊息使第十八軍的高層指揮員都被震動了。

這一次進軍大西南,從湖南進貴州到川南,十八軍都沒撈上什麼大仗打,這次可不能放過這一既能擒賊又能擒王的大好戰機。

這時候,還沒有得到上級指示的黃作軍副師長,為了不失戰機,已主動指揮第一五八團從高場出發,沿宋希濂的逃路追去。

只是敵人的兵力十幾倍於他們,宋希濂又不是等閒之輩,怕難以全殲。恰好友鄰部隊第五十二師的一五五團在附近,連忙派出人與第一五五團團長陰法唐聯絡。

第五十二師師長吳忠已接到軍部指示,把第一五五團交給黃作軍副師長統一指揮,合力追殲宋希濂殘部。

黃作軍很興奮,對追殲宋希濂也更有信心了。在高場鎮附近召集一五八、一五五兩個團領導分析研究了敵情後,決定由陰法唐團長帶領第一五五團北渡岷江,搶在敵人前邊堵截;第一五八團團長梁廷佐帶領部隊路尾追敵人,形成前堵後追的大迂迴之勢。

陰法唐率領的第一五五團,經過渡長江、閩贛江大追殲和進軍川黔的連續行軍戰鬥,已是減員很多,儘管名為一個團,實際人數不過800人左右。

如今要以這少數兵力,追殲近一萬人的宋希濂部隊,這是要有充足的信心和勇氣的。

這年陰法唐僅27歲,正年輕氣盛,哪把這些殘兵敗將放在眼裡?他接受任務後,命令副團長石雄和二營營長鄭傳帶著二營以急行軍速度從敵人右側迂迴,力爭擋住敵人的退路。

他自己則帶著一、三營,在敵人左側的山嶺間小路上,與敵人平行競走,及時捕捉能殲敵的戰機。

12月,川南山區雨雪交加,寒風凜冽,敵我都在雨雪泥濘中備受折磨。

宋希濂的部隊在12月14日下午逃抵離犍為縣城約十來公里的清溪鎮。這是一座人口稠密、商業繁榮的大市鎮,有鎮公所、商會,還駐有保安團一個營。

連日在山間小路上奔走,給養困難,宋希濂想在這裡休息一晚。但剛做好晚飯,街上就亂成一團,保安團紛紛逃離鎮子。他們得到資訊,解放軍打過來了。

宋希濂大吃一驚,也搞不清楚這支解放軍從哪裡來的,丟下飯碗就命令部隊開拔。

他們不敢去鍵為,而是向南跑,一口氣跑了五六里爬上一個山坡上才停下喘口氣,只聽見鎮子上槍聲激烈響著。

他們又冷又餓,還是繼續奔逃。天黑後,走到離清溪鎮20多里的一個小村莊匆匆做了一頓晚飯吃。飯後不敢停留,又摸黑向南奔逃。

黑暗中,有不少人因為跌傷或體力不支掉隊。這些人都陸續被解放軍俘獲,成了追擊宋希濂的嚮導。

宋希濂殘部11月26日從南川出發時,還有近萬人,沿途邊走邊散,這兩天又被解放軍緊緊追擊,人員減半,只剩下5000餘人了。

這條路上,一邊是懸崖峭壁,一邊是湍急大江,宋希濂見追兵沒法再插往前頭搶佔險要地形攔阻他,就派出幾支部隊作為後衛交叉阻擊,以掩護大部隊行進。

這些後衛哪裡抗擊得住解放軍的凌厲攻勢,當然是一個連又一個連地被消滅掉。

他們就這樣狂奔了三天三夜,在12月19日清晨逃到了川康邊境的峨邊縣屬大渡河上的沙坪渡口。

面對江聲如濤,兩面被削壁夾峙的沙坪渡口,宋希濂真是心頭有難言的恐懼。這險惡地勢真是兵家的絕境,大有陷進去就難以出來之感。

不過若能渡過腳下的大渡河,就可進入峨眉,沿樂(山)西(昌)公路西逃。

他的親信、原川湘鄂邊區綏靖公署補給司令羅文山,已經帶了1000多人,分乘幾十輛美式大卡車從成都逃出來,抵達北邊峨眉縣的龍池,並在18日透過電臺和宋希濂聯絡上,準備把他們接過北岸乘上汽車西逃。

如果能平安過到對岸,再走十幾裡地又可乘上汽車,就會絕處逢生了!

他哪裡知道,當他們到沙坪渡口的河谷裡時,也就落入了天羅地網中。

在他們到達沙坪渡口的當天,解放軍第十六軍四十七師進抵夾江。

這期間,尹先炳軍長得到情報,有一支乘幾十輛大卡車的敵軍正向沙坪、金口河方向逃竄,就命令第一三九團急行軍百餘公里,堵住了從成都逃出來的羅文山這1000多人,迫使其起義。

當他們從羅文山那裡得知,宋希濂將抵達沙坪渡口時,又立即一路疾行,從北邊向沙坪渡口攻來,在12月19日上午10時趕到了渡口北岸的山頭上。

在這同時,第十八軍五十二師陰法唐團長指揮的第一五五團二營也從南邊追了上來。

他們從山頭上往下看,只見山腳下的河邊渡口以及河谷裡的沙灘上,密密麻麻地擠滿了等待過渡的國民黨軍隊。

河邊只有兩隻渡船,一隻船每次可渡過七八十人,但水流急湍,來回很緩慢。

攻抵北岸的第十六軍四十七師一三九團首先用幾挺輕、重機槍組成的密集火網向下掃射封鎖渡口,不讓已經渡過河的敵人爬上山來;

南岸山頭的第十八軍一五五團聽見槍聲,開始還以為是敵軍朝這邊射擊,但見是從山頭上往河谷裡掃射,忙命令司號員吹奏軍號聯絡。

那邊也用號音回應,這才知道是自己的部隊,也吹起衝鋒號,組織部隊向沒有渡河的敵人發起攻擊。

河邊上的敵人在南北夾擊下,頓時失魂落魄地大亂,前進後退都不行,只能沿著河灘呼天喊地地亂竄。

剛過到北岸的宋希濂忙帶著他的警衛排往東跑,沒跑出多遠,就被第十六軍一三九團政委王尚帶著的一營和二營五連堵在一條溝裡。

他這20多天一路奔走,只是如他所說“不想當共軍的俘虜”,哪想到經歷了千辛萬苦後,正以為可以坐上汽車西逃之時,又陷入了難以衝出的包圍圈。

他知道這次是怎麼也逃不脫了,一時間萬念俱灰,心想,與其被俘受辱,還不如一死了之,拔出左輪手槍準備自殺,被隨侍在旁的警衛排長袁定侯攔住。

不等他第二次尋死,就被衝過來的第一三九團五連戰士抓住了。

在俘虜隊登記時,宋希濂化名“周伯瑞”,職務是司令部的軍需。他想,解放軍會寬大下級軍官士兵。

但追殲的解放軍各個部隊,都知道宋希濂在這批潰軍中,全都用心搜查,在押往峨眉縣的途中,還是被辨認了出來。

當宋希濂後來得知,這幾天追擊他們的,只不過是兩個加強營時,不禁喟然長嘆:

近萬人的部隊,卻被兩個加強營追得而全軍覆沒,真是不堪一擊呀!自己哪裡還能算什麼戰將?當然是身敗名裂了!

他也沒想到,這次俘虜他的解放軍第一三九團,卻是他的老對頭。

1933年,在中央蘇區第五次反圍剿時,第一三九團的前身紅四師十二團,曾經在滸灣與國民黨軍三十六師(師長宋希濂)交戰。

當時,紅軍由於戰略戰術上的失誤,敗於宋希濂之手。但歷史的勝負並沒有立即畫上句號,16年後又作了最後的較量!

殲滅宋希濂殘部的戰鬥結束後,清查俘虜,隨同宋希濂奔逃的軍官幾乎全部落網,獨不見第一二四軍軍長顧葆裕。

12月19日凌晨4點,天還沒有亮,顧葆裕就帶著一二四軍殘部,摸黑沿著大渡河南岸西行,比宋希濂早三個小時。

這次起早上路,卻使他僥倖脫出瞭解放軍的包圍圈,沒有成為俘虜。

他們走到前邊後,久等不見宋希濂部隊上來,只聽見槍炮聲激烈地在河谷裡響著,心知不妙,慌不擇路地往深山野嶺中竄。

但顧葆裕知道,再帶著這些部隊行動,過於招搖,就遣散了手下人,自己化裝成商人,輾轉逃往滇西,又越過中緬邊界。在緬北的皎脈,顧葆裕找到了緬甸雲南同鄉會總會會長、騰衝籍商人尹兆國。

當年顧葆裕在滇西緬北敵後打游擊時,對尹兆國的商隊馬幫很是照顧。尹兆國不忘舊情,把顧葆裕安排在皎脈僑校以教書作掩護。

不久之後,尹兆國又把他送到仰光,安排飛機前往臺灣。後來,顧葆裕在臺灣任陸軍傘兵總隊中將總隊長。