LED晶片

發光二極體Light---Emitting Diode是有束層很薄的摻雜半導體材料製成的,主要的核心發光材料主要是由元素週期表中寬禁帶半導體材料,三至四族化合物,相關元素主要為鎵、砷、銦,其中鎵是一種銀白色金屬,最外層有3個電子,如果在矽基體中摻雜一點鎵,晶體結構中一個鎵替代一個矽,共價鍵中少了一個電子,多了一個空穴,就形成了P型半導體。

砷最外層有5個電子,在矽中摻雜一點砷,一個砷替代一個矽,多了一個電子,就形成N型半導體。

LED的核心發光材料中,最具有代表性的是GaN,它是第三代半導體材料,具有能隙更寬,介電常數更小,導熱效能更好的特點,是製造高亮度藍光LED和藍光鐳射器的首選材料。

除此以外還有很多的二元系化合物,三元系化合物,四元化合物。

2世紀中葉出現在市場上的第一批LED產品,經過50年的發展,在技術上已經取得了長足的進步,現在LED的平均發光效率已經達到70lm/W(流明/瓦特)起光強已經到達了燭光級別,輻射光的顏色已經形成了包含白光的多元化色彩,並且壽命已經達到數萬小時。

LED晶片的發光原理

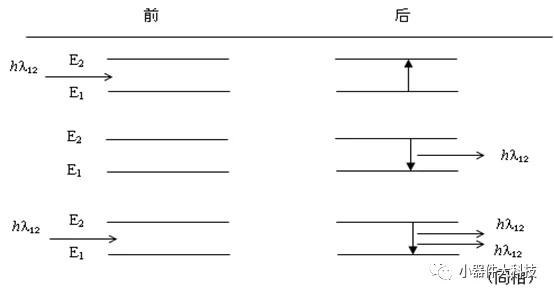

光子與電子基本上具有三種互動方式:吸收,自發放射及激發放射。

原子的兩能級E1和E2,E1代表基態,E2代表第一激發態。

在E1基態的原子吸收光子後躍遷至激發態E2,此能態的改變為吸收;

激發態原子非常不穩定,經過很短的時間,不需任何外力下會跳回基態而釋放出光子,此程式為自發放射;當光子照射在激發態原子上,該原子被激發躍回基態而放出與照射原子同相釋放光子,此程式稱為激發放射。

LED在內部結構上有和半導體二極體相似的P區和N區,相交介面形成PN接面。

LED的電流大小是由加在二極體兩端的電壓大小來控制的。

LED是利用正向偏置PN接面中電子與空穴的輻射覆合發光的,是自發輻射發光,發射的是非相干光。

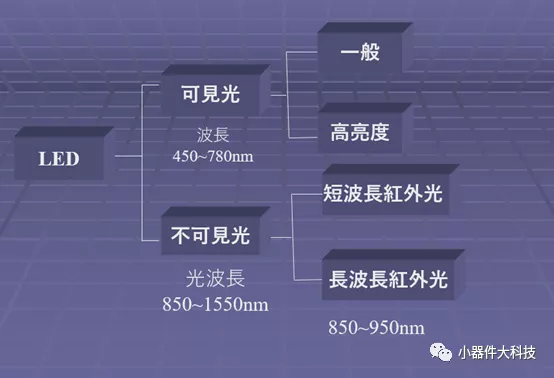

理論和實踐證明,光的峰值波長λ與發光區域的半導體材料禁頻寬 度Eg有關,

即λ≈1240/Eg(mm)

式中Eg的單位為電子伏特(eV)。若能產生可見光(波長在380nm紫光~780nm

紅光),半導體材料的Eg應在3.26~1.63eV之間。比紅光波長長的光為紅外光。

現在已有紅外、紅、黃、綠及藍光發光二極體

3.LED發光過程

3.1PN接面形成

當一塊本徵半導體的兩側透過擴散滲入不同的雜質後,會分別形成N型半導體和P型半導體。

在兩種半導體結合後,由於N型區內自由電子為多子,而P型區內空穴為多子,在N區和P區的交界處會出現電子和空穴有濃度差,因而會有一些電子會從N區向P區擴散,也會有一些空會從P區向N區擴散,結果是P區失去空穴,留下帶負電的雜質離子,N區一邊失去電子,留下帶正電的雜質離子。

開路中半導體中的離子是不能任意移動動的,因此不參與導電。這些不能移動的帶電粒子在P區和N區交介面附近,形成了一個空間電荷區。

在空間電荷區形成以後,由於正負電荷之間的相互作用,在交界處會形成內建電場,其方向是從帶正電的N區指向帶負電的P區。

當空間電荷區的內建電場足夠大時,載流子將不再進行擴散,而是會受到電場作用進行漂移。N區的空穴向P去漂移,P區的電子向N區漂移,漂移運動的方向正好和擴散運動的方向相反。從N區漂移到P區的空穴補充了原來交介面上P區所失去的空穴,從P去漂移到N區的電子補充了原來交介面上N區所失去的電子,這就使空間電荷區減少,內電池減弱。因此,漂移運動的結果是使空間電荷區變窄,擴散運動加強。最後,多子的擴散和少子的漂移達到動態平衡。

2.當給PN接面加上一個正向電壓時

LED的封裝與應用

晶片製成以後,除了要對LED晶片的兩個電極進行焊接,從而引出正負電極外,同時還要對LED晶片和兩個電極進行保護,這就要求封裝工藝。對LED的封裝要實現輸入電訊號、保護晶片正常工作、保證可見光的輸出,其中既有電引數又有光引數的設計及技術要求。

常見的封裝方式,包括引腳式封裝、平面式封裝。比較有名的有:表面貼片二極體(SMD)和食人魚封裝技術。對大功率LED晶片封裝,要求更復雜。

在各種新興的應用領域不斷湧現的帶動下,近些年LED市場規模得到了快速提升。LED的應用領域已經從最初簡單的電器指示燈、LED顯示屏,發展到LED背光源、景觀照明、室內裝飾燈、汽車照明等其他領域。由於LED具有壽命長、無汙染、功耗低的特點,未來LED還將逐步取代熒光燈、白熾燈,成為下一代綠色照明光源。

現在的LED已經代替過去的照明燈泡, LED照明的取代又稱做“愛迪生時代的結束”LED代表這個光明,代表著無限的未來~

感謝:以上部分內容引用CSDN博主「哈溫最可愛」的原創文章,

原文連結:https://blog.csdn.net/qq_45008831/article/details/117223115

備註:此文目的在於技術交流,部分資料來源於網路,如涉及侵權,請聯絡小編進行處理。