封面新聞記者 滕晗

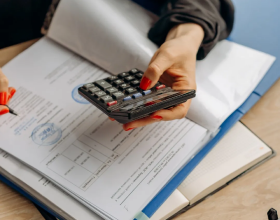

近日,《關於推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》(《意見》)公佈。2月15日,在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上,國家市場監督管理總局副局長蒲淳強調,企業信用風險分類結果是動態調整的,企業應重視自身信用積累,依法誠信經營,透過主動糾正失信行為、消除不良影響、重塑良好信用等方式,降低自身信用風險,提升企業的市場信譽和競爭力。

蒲淳表示,企業信用風險分類管理是基於企業的信用風險資訊開展信用風險狀況研判,根據信用風險狀況不同將企業劃分為不同的類別,並對不同信用風險類別的企業採取差異化監管措施,實現監管資源合理配置和高效利用,提升監管效能。

“實施企業信用風險分類管理最主要目的是最佳化監管資源配置,提升監管精準性和有效性,使監管對違法失信者‘無處不在’,對誠信守法者‘無事不擾’,以公正監管促進公平競爭、優勝劣汰。”

蒲淳指出,可以從兩方面理解企業信用風險分類管理與企業的關係。一方面,對誠信守法者“無事不擾”。企業信用風險分類結果是市場監管部門對企業實施差異化監管的參考依據。《意見》規定,對信用風險低的A類企業,市場監管部門將在“雙隨機、一公開”監管中合理降低抽查比例和頻次,除投訴舉報、大資料監測發現問題、轉辦交辦案件線索及法律法規另有規定外,根據實際情況可不主動實施現場檢查,實現“無事不擾”。

另一方面,對違法失信者“無處不在”。《意見》明確,對信用風險高的D類企業,實行嚴格監管,有針對性地大幅提高抽查比例和頻次,必要時主動實施現場檢查,做到“無處不在”。

蒲淳表示,透過對不同信用風險類別的企業實施差異化的監管措施,做到有效監管、公正監管,為守法誠信企業打造良好寬鬆的經營環境,讓違法失信企業處處受限,有利於營造誠實守信、公平競爭的市場環境,有利於充分激發市場主體活力和創造力。同時,能夠有效防範監管部門對市場主體經營行為的過度干預,最大限度地減輕企業負擔,更好地服務企業發展。這對市場監管部門的權力也是一種約束。

“需要說明的是,企業信用風險分類結果是動態調整的。”蒲淳說,企業應重視自身信用積累,依法誠信經營,透過主動糾正失信行為、消除不良影響、重塑良好信用等方式,降低自身信用風險,提升企業的市場信譽和競爭力。《意見》還鼓勵各地市場監管部門積極探索企業信用風險分類結果綜合運用,增強信用價值“獲得感”,助推“良幣驅逐劣幣”正向迴圈。

【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經採納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料QQ:3386405712】