以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替。今天的我們,經常用歷史上的王朝來比喻今天的現狀。比如,當我們談到新中國的成就時,我們就會稱讚“治隆唐宋,遠邁漢唐”。然而,當我們談到今天的美國時,許多歷史愛好者們都會不約而同地想到中國歷史上的明朝。那麼為什麼有很多歷史愛好者,認為今天的美國與昔日的明朝相似?明朝的歷史,又能否為今天的我們來推演美國未來的興衰?

今天,本期節目就來為您講述:明朝與美國的相似之處,以及美國自身的歷史興衰。

如果我們從明朝、美國建國的歷史時期開始梳理,我們就會發現,這個距今654年的東方王朝,真的與西方大洋彼岸的美國有著諸多的相似之處:公元1352年,朱元璋參加郭子興、孫德崖農民起義軍,反抗元朝暴政。後朱元璋定都南京,開國國號為明,並以“驅除韃虜,恢復中華”為號,對北元蒙古殘部進行討伐。

而美國則於1775年爆發獨立戰爭,1776年簽署《獨立宣言》,由華盛頓領導美國大陸軍驅逐英國殖民統治者,歷時八年最終使美國成為美洲最早獨立的國家。

而在朱元璋病逝之後,其孫朱允炆繼位,是為建文帝。因朱元璋生前分封藩王,因此在朱允炆繼位後不久,燕王朱棣便起兵南下,爭奪皇位,這就是歷史上明初的“靖難之役”。而美國首任總統華盛頓病逝後,歷經15任總統,但因美國立國之初並未徹底解決黑人問題,據記載,在美國南北戰爭之前,10人以上的黑人奴隸起義就高達200餘次,1800年的加布裡埃爾起義。1822年的維齊起義更是動搖了美國當時的社會秩序。在美國立國後的第八十五年,美國黑人問題更成為了當時的社會痼疾,由此爆發了“南北戰爭”。

歷史上的“靖難之役”和“南北戰爭”,雖然都曾讓大明、美國這兩個國家前後陷入短暫的分裂,但是隨著內部戰爭的結束,兩國的內部矛盾也得到暫時的平定,最終使得兩國都在這場大戰後不久進入到了各自的黃金時代:靖難之役結束後的兩年,朝廷便令鄭和組建起了當時亞洲最龐大的船隊,開始進行了首次的“下西洋”航行,從公元1405年至公元1433年,歷史上共計8次的下西洋航行拓展了明朝的國際影響力,使明朝長期居於亞洲地區朝貢貿易中心的位置。而美國在經歷南北戰爭後,第二次工業革命得以在國內迅速開展,到南北戰爭結束後的第29年,美國超越英國,雄踞全球GDP榜首的位置,並將這一紀錄保持至今。

以上三組歷史事實的互相映照,都反映出了歷史上明朝與美國的相似之處。然而,明朝因農民起義軍領袖李自成攻入北京,於1644年便宣告滅亡,美國卻依然長存至今,這讓我們看起來很難再從明朝滅亡以後的時間中,找到中、美之間歷史相似的蛛絲馬跡。但實際上,我們依然能夠從明朝滅亡的歷史教訓中,洞悉到美國今日似乎漸趨衰落的原因。

香港中文大學學者鄭永年曾指出:一個國家的衰落,不僅是一種歷史的結果,也是一種歷史的過程,對於世界歷史上的一些大國,尤為如此。歷史上的大明曾雄踞東亞,萬國來朝,而它從衰落到走向滅亡,也並非一蹴而就,而是在財政危機、政黨之爭、連年征戰、民怨滋生等多重因素合力所導致的結果。因為“經濟基礎決定上層建築”,財政問題是所有歷史因素中造成明朝從衰落,走向滅亡的最主要原因。而從今天看起來漸趨衰落的美國的身上,我們也能看到這些曾造成明朝滅亡的歷史因素的縮影。

為何財政對於一個國家的興衰而言如此重要?拋開“經濟基礎與上層建築”這一樸素的歷史唯物主義真理,財政本身就是一個國家行使職權的物質基礎,也是構築國家行政組織的鋼筋。一旦國家的財政陷入紊亂狀態,那麼這不僅將影響國家的經濟民生,也會動搖國家行政的根本。而高額的財政赤字,是一個國家出現財政問題的重要表現,用淺顯的話來講,就是“國家遇到了自己缺錢花”的時候。

而根據《萬曆會計錄》記載,明朝萬曆年間,國家的財政赤字已經達到了45萬兩白銀的天文數字,財政赤字率更是接近2.5%,遠超萬曆六年期間的國家年均財政收入。而國家財政不足造成的直接影響,便是地方每逢饑荒災難,國家無力動用財政對地方進行救濟。官僚、軍隊也因國家財政虧空,俸祿、軍餉長期得不到發放,致使前者滋生腐敗,後者產生兵變。

而今日的美國,也面臨著和萬曆年間明朝相似的處境:據統計,在四年前,美國的財政赤字數為7790美元;三年前,美國的財政赤字數上漲至9700億美元。兩年前,美國的財政赤字數則達到了1萬億美元,而這僅僅是白宮所統計的財政赤字。如果算上國債,那麼美國的國債已經突破23萬億美元,其債務規模已超過國內生產總值的106%。在這樣高額的財政赤字之下,一個國家對某些災荒採取不聞不問的態度,也就不足為奇:並不是它不願意關照它的子民,而是它現在無能為力。

但是,可能細心的朋友會發現另一個奇怪的現象:那就是既然萬曆年間的明朝和近些年來的美國,都面臨著高額的財政赤字,那麼它們為何不嘗試透過各種方法,減少財政赤字,反而使財政赤字不降反增?這便涉及到了導致國家財政赤字高漲的另一個因素:貨幣的泛濫發行,而貨幣的泛濫發行則又衍生了困擾明朝與美國的通貨膨脹問題。

明朝在成立之初,便面臨著嚴峻的通貨膨脹問題,朱元璋、朱棣即位期間,發行過面值為一貫、五百文、四百文等不同的大面值貨幣,用以市場流通。兩位皇帝發行紙幣,用紙幣代替金屬貨幣流通的最初用意,本是好事,然而在當時民間根本沒有如同紙幣面值一樣足量的貴金屬,來與紙幣進行等價兌換,由此便造成了紙幣的貶值和物價的上漲,明朝貨幣信用體系的崩潰到來得甚至比明朝滅亡的時間還要早。而物價的上漲,也是為何崇禎時期,皇帝認為“處處需要錢用”,但“處處錢不夠花”的重要原因。

與明朝相似的是,美國也面臨著因紙幣的泛濫發行而造成的通貨膨脹問題。據統計,美國在三年前,便發行了7.7萬億美元的新國債,而美聯儲則認購了其中的1,5萬億美元。兩年前的3——8月份,便投入了共計2.8萬億美元的新貨幣。在4月份後,美聯儲取消了法定準備金的要求,這意味著自此以後的美國將沒有理論上的貨幣乘數上限,印鈔機將從此“開足馬力”。與市場上越來越多的美元相伴而生的,便是“水漲船高”的商品物價:據統計,近期美國消費價格指數已同比上漲7.5%,這是自1982年2月以來,美國曆史上的最大費價格指數。這不僅意味著美聯儲自己手中的美元貨幣在“縮水”,美國的民眾也將在近期花費比平時高出7.5%的工資,來購買平時就能買到的生活必需品。

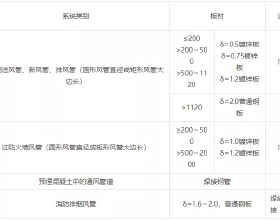

而影響美國財政長期陷入赤字困境的第三點因素,便是美國的稅收制度。而稅收制度,同樣也是造成晚明財政困難的重要歷史因素。所謂財政赤字,指的就是在一定時間段內,國家一年的財政收入與財政赤字相減,結果呈現負數的情況。除了通貨膨脹這一在無形之中讓國家財富發生縮水的潛在因素,財政收入的萎靡,則直接讓國家財政陷入到了“無本之木”“無源之水”的困境當中。財政收入的最主要來源,便是國家的賦稅,而賦稅的來源則主要取之於民。明朝的稅收專案主要包括土地稅、人口稅和商業稅,而透過經商,創造巨利的商業稅在明朝僅佔稅收總額的5%,為宋朝的六分之一。

這也就意味著,明朝的稅收主要來源,是土地稅和人口稅,而農民則成為了兩項稅收的重要來源。據統計,明朝初年朱元璋時期的稅收約為三千萬石,但到了明朝中後期,明朝的稅收僅有二千萬石。造成明朝稅收銳減的重要原因,是因為士族、富商開展的土地兼併,侵佔了明朝農民的大量土地。而明朝對於士族、富商的稅收政策,都是少收,甚至是不收,這就使得明朝的稅源發生萎縮。晚年崇禎帝為應對清朝扣關,鼓動上下官僚、富商對國庫進行捐助,但終不過只湊出了二十萬兩白銀,對於明朝晚年虧空見底的國庫而言,依然是杯水車薪。

而美國目前的財政困境,也同樣在很大程度上正是因為稅源的萎縮所致。自20世紀80年代裡根上臺,推行新自由主義經濟後,美國對富裕階層的稅收便不斷減免,希望以此刺激和鼓勵資本的增殖。然而,到了本世紀二十年代前後,在美國排列前55名的企業創造了400億美元的利潤,而這55名企業背後的400多戶家庭,個人所得稅的稅率卻僅有8.2%——而此前佔據美國家庭絕大多數的中等收入家庭,平均稅率卻僅有14%,這也就意味著:從富裕階級到美國的中產階級,越窮的美國人反而越要承擔更重的賦稅負擔,這不僅造成了美國財政稅源的萎縮,更造成了美國社會再分配的失衡。

也正是美國因多重因素陷入的財政困境,讓美國在近些年來衍生出了諸多圍繞“錢”而產生社會割裂的政黨問題、軍事問題和民生問題。其中,明朝末年的東林黨爭,恰巧可映襯今日美國兩黨的“驢象之爭”;美國在伊拉克、敘利亞、阿富汗經歷的種種失敗,以及居高不下的軍費開支,又何嘗不能從明朝末年的九邊衛戍,遼東軍餉問題上找到歷史景象相似的縮影。而人民因此歷經的戰亂、貧窮、饑荒和種種災禍,又何嘗不正印證了那句“興百姓苦,亡百姓苦的嗟嘆”?

21世紀的美國,是否會重蹈明朝歷史的覆轍?這個問題,恐怕只能交給時間來告訴我們答案。但是,美國學者弗朗西斯·福山曾預言“美國是人類歷史終結”的言論,如今已不攻自破:這名畢業於哈佛大學,親眼見證美國黃金時代的歷史學者,自認為美國已是人類文明史的巔峰,未來的歷史中再也不會有如此宏偉的帝國。然而,歷經過百年興衰的華夏,早已明白一個道理:這世上沒有永恆的、完美的帝國,更沒有亙古不變的制度。唯一能夠不變的,永遠是一國興亡在歷史長河中的曇花一現,以及世界大道的滄海桑田。