當地時間4月7日,國家主席習近平在美國佛羅里達州海湖莊園同美國總統特朗普舉行中美元首第二場正式會晤。這是習近平和夫人彭麗媛同特朗普和夫人梅拉尼婭、女兒伊萬卡在莊園內合影。(圖片來源:新華網)

2016年6期《文明》雜誌《中美人文交流》特刊中文版、英文版封面。

跨越太平洋的情誼

——中美婦女、青年、

衛生交流之“記憶”

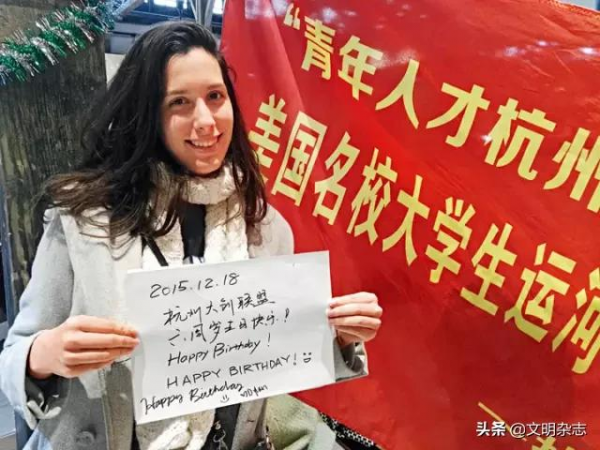

2015年12月14〜20日,浙江烏鎮,第二屆世界網際網路大會子論壇—中美大學生網際網路論壇期間,美方代表團成員訪問杭州,參加中國文化體驗活動。

資深學者、國際政治及美國研究專家資中筠女士在《百年思想的衝擊與撞擊》一文中說:“美國著名歷史學家韓德(Michael Hunt)在《意識形態與美國外交政策》一書中概括美國進入20世紀時有三種傳統思想對它的外交政策起主要作用,用我們熟悉的語言來簡述,就是大國意識、種族的等級觀念和害怕革命。”事實上,這一精闢的概括與中國的思想文化傳統及其在20世紀的演變相對應,是中美人文交流機制產生、形成與發展的漫長而複雜的背景。

在這一時代背景下,在太平洋兩岸,女性的理解與包容,青年的坦誠與成長,健康衛生的普適性與切身相關性……成為相關部門越來越關切的內容,也成為中美文化交流越來越受重視的領域。中國方面的婦聯、共青團中央和衛生計生委各部門在形成自身工作特色的同時,以一種特有的開拓進取和孜孜不倦,跨越諸多看似無法逾越的障礙,做了大量的工作。這些工作是無可替代的,同時詮釋著中美兩個大國之間關係的消長與盈虛,以及不斷深入所體現的人間正道。

無論是歷史深處的記憶,還是特殊時代的溝通程序,都不是成績清單可以完全概括的。但我們相信,這樣的梳理仍然是必要的。希望中美兩國有更多的人能夠藉此瞭解這些,記得這些。

胡適與杜威

約翰·杜威,美國著名的實用主義哲學家、教育家,是20世紀世界上最重要的教育家之一,也是對中國現代政治、社會、教育、文化等領域影響最為廣泛而深遠的西方思想家之一。

1919年初,杜威和他的夫人愛麗絲·奇普曼赴東方旅行。這原本是一次純粹消遣的旅遊,但他的中國學生得到訊息後,立即協商請他來華,其中一位就是大名鼎鼎的、以倡導白話文、領導新文化運動聞名於世的胡適。留學美國時,他曾師從杜威。

杜威愉快地接受了邀請:“這是很榮譽的事,又可藉此遇著一些有趣的人物。我想我可以講演幾次,也許不至於對我的遊歷行程有大妨礙。”在杜威到達中國之前,胡適、陶行知、蔣夢麟等曾師從杜威的學生紛紛撰文推介自己老師的生平和學術思想。胡適概括的“大膽的假設”和“小心的求證”這一實用主義的治學方法,成為流傳至今的一句名言。

1921年7月,應北京大學和江蘇省教育會等邀請,杜威來華講學,他的學說透過胡適等人的傳播,在當時有一定的影響。他在北京作的五大講演僅在華期間就出了10版。圖為杜威(前左五)同南京少年中國學會會員合影。

到中國後,杜威在各地發表講演,闡述他的教育理念,演講現場座無虛席。在五四運動的大潮下,杜威毅然決定繼續留在中國,以便近距離觀察這場變革。而他“思想自由”的理念,同處於啟蒙狀態的中國廣大民眾產生了強烈的共鳴。伴隨著對中國瞭解的加深,杜威對中國的看法也在悄然發生變化。他在1919年12月《亞洲》雜誌上撰文:如果還有人對中國人的愛國力量持懷疑態度,那麼五四運動是“中國國家感情存在與力量的突出證明”。

杜威中國之行的影響大大超出了預期。胡適曾評價:“自從中國與西洋文化接觸以來,沒有一個外國學者在中國思想界的影響有杜威先生這樣大。”而胡適自己也沒有想到的是,他也即將投入中美交流的大潮中,成為在美國頗具影響力的中國人。

在中國的全民族抗戰如火如荼之際,國民政府亟須美國的支援與幫助,故特任胡適為駐美全權大使,開始艱難的外交之旅。圖為胡適呈遞國書前與美國國務院大禮官合影。

1937年7月20日,一份電報呈於胡適案頭,電文言簡意賅:國民政府敦請胡適出任新任駐美大使。胡適醉心學術,曾發誓“不入政界,不願為官”,這令他在內心深處對這份邀約頗為牴觸,但當時戰火中祖國的呼喚,又促使他毅然受此重任。為宣傳抗戰中的中國,爭取國際援助,他在美利堅大地四處奔走,發表了大量演說,“場數之多,水平之高,影響之大,為歷來中國駐外使節中所罕見。”胡適的這些工作,給與他經常打交道的、時任美國國務卿的科德爾·赫爾留下了深刻印象,在他眼中:胡適大使是一位十分堅持己見的人。《紐約時報》也曾這樣評價道:“對美國文化之熟悉猶如對其本國文化之瞭解,他所到之處,都能為中國贏得支援。”胡適卓有成效的工作,為太平洋戰爭後中美攜手奠定了堅實的基礎。

杜威給中國留下了寶貴的思想財富,他的學生胡適則為中美兩國攜手鋪路搭橋。胡適與杜威的故事,就是中美兩國故事的縮影。

西醫東漸 百年協和

二十世紀初,大洋彼岸的石油鉅子洛克菲勒家族籌劃在北京建立遠東地區乃至亞洲最好的醫學學府。自1909年起,洛氏父子先後三次派醫學專家來中國考察。1914年,洛克菲勒基金會批准了考察團提交的調查報告,出資建立了美國中華醫學基金會(CMB),負責建立北京協和醫學院和北京協和醫院,將西方最先進的現代醫學傳入中國。

1917年,北京協和醫學院在豫王府原址奠基。1921年,北京協和醫院在萬眾矚目中竣工。在一座座雕樑畫棟、青磚綠瓦的建築裡,是當時世界上最先進的病房和實驗室,古老的建築風格與現代科技完美結合,深刻體現了創立者對中西文化交匯融合的理念。按照美國“約翰·霍普金斯”模式創辦的協和,在中國率先建立了嚴格、規範、國際化的醫學教育、實踐和研究體系,並很快達到了國際一流水平。協和在中國現代醫學史上的地位是極為獨特的,它不僅代表了中國現代醫學的最高水平,而且為推動中國現代醫學的發展作出了無可替代的巨大貢獻。

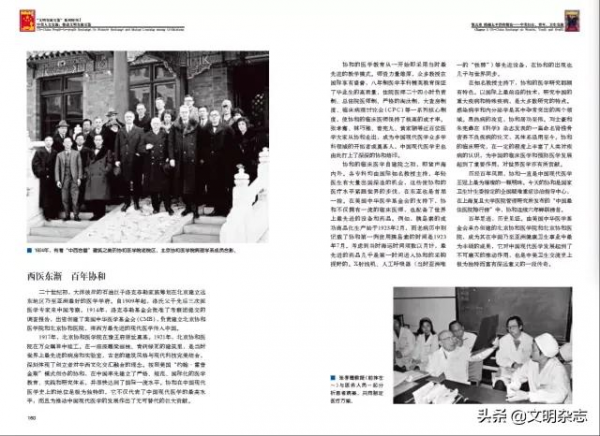

1924年,有著“中西合璧”建築之美的協和醫學院老院區,北京協和醫學院病理學系成員合影。

協和的醫學教育從一開始即採用當時最先進的教學模式。師資力量雄厚,眾多教授在國際享有盛譽,八年制醫學本科精英教育保證了畢業生的高質量,住院醫師二十四小時負責制、總住院醫師制、嚴格的淘汰制、大查房制度、臨床病理討論會(CPC)等一系列核心制度,使協和的臨床醫師保持了極高的成才率。張孝騫、林巧稚、曾憲九、黃家駟等近百位醫學大家從協和走出,成為中國現代醫學眾多學科領域的開拓者或奠基人,中國現代醫學史也由此打上了深深的協和烙印。

協和的臨床醫學自建院之初,即蜚聲海內外。各專科均由國際知名教授主持,年輕醫生有大量出國深造的機會,這些使協和的醫療水平緊跟世界的步伐,在東亞也是首屈一指。在美國中華醫學基金會的支援下,協和不僅擁有一流的臨床醫師,也配備了世界上最先進的裝置和藥品。例如,胰島素的成功商品化生產始於1923年2月,而老病歷中則記載了協和第一例使用胰島素的時間是1923年7月。考慮到當時海運時間須數以月計,最先進的藥品幾乎是第一時間進入協和的採購視野的。X射線機、人工呼吸器(當時亞洲唯一的“鐵肺”)等先進裝置,在協和的出現也幾乎與世界同步。

張孝騫教授(前排左一)與醫務人員一起分析患者病案,共同制定醫療方案。

在知名教授主持下,協和的醫學研究都頗有特色。以國際上最前沿的技術,研究中國的重大疾病和特殊疾病,是大多數研究的特點。感染病學和內分泌學是其中非常突出的兩個領域。黑熱病的攻克,協和居功至偉。劉士豪和朱憲彝在《科學》雜誌發表的一篇命名腎性骨營養不良疾病的論文,其體系沿用至今。協和的臨床研究,在一定的程度上豐富了人類對疾病的認識,為中國的臨床醫學和預防醫學發展起到了重要作用,對世界醫學亦有所貢獻。

歷經百年風雨,協和一直是中國現代醫學王冠上最為璀璨的一顆明珠。今天的協和是國家衛生計生委指定的全國疑難重症診治指導中心,在上海復旦大學醫院管理研究所釋出的“中國最佳醫院排行榜”中,協和連續六年蟬聯榜首。

百年足跡,歷史見證。由美國中華醫學基金會承辦建立的北京協和醫學院和北京協和醫院,成為其在中國乃至亞洲健康衛生事業中最為豐碩的成果,它對中國現代醫學發展起到了不可磨滅的推動作用,也是中美衛生交流史上極為獨特而富有深遠意義的一段傳奇。

見證日寇罪行的美國牧師

在位於南京建鄴區的日寇大屠殺紀念館中,陳列著一部看似普通的手搖式16毫米攝影機。在南京1937年那個寒冷而血腥的冬天,正是這部看似普通的攝影機拍攝下了迄今為止唯一可見的南京大屠殺的珍貴影像,而這部攝影機的主人就是美國神父約翰·馬吉。

侵華日軍南京大屠殺期間,來自美國的約翰·馬吉牧師用一架16毫米的攝影機拍攝了日軍的暴行,膠片長達一百零五分鐘。膠片中的近百幀被翻拍成照片,其中十幅照片被刊登在美國《生活》雜誌上,這張照片是其中之一。

1884年,約翰·馬吉(John Magee)出生於美國匹茲堡的一個律師家庭,家境殷實而顯赫。青年時代的馬吉就讀於耶魯大學,其後轉而進入麻省的一所神學院。1912年,馬吉受聖公會派遣來到南京,開始了他與中國的情緣。

1937年12月12日夜,南京城防宣告全面崩潰,大隊日軍蜂擁入城。早在日軍向南京進軍之時,美國政府就曾要求馬吉等十八名美國傳教士和記者立即撤離南京。但他們堅持留了下來,並劃定了安全區,接納張惶無措的中國難民。此前,他們對日軍的野蠻行徑早有耳聞,此時更加擔心日軍的獸性將因佔領中國首都而惡性膨脹。

很快,他們的擔憂就變成了現實。日軍入城後展開了史無前例的屠城行動。這些美國人懷著悲憤和恐懼的心情,以信函、日記或筆記等各種可能的方式記下自己目睹的血腥暴行。約翰·馬吉牧師想到了那部心愛的攝影機—“世界應該知道南京正在發生著什麼”—當時,這是最先進的攝影裝置,每秒鐘可拍攝六幅畫面。剛到南京時,馬吉曾用它記錄過風景綺麗的秦淮河和底蘊深厚的玄武湖,如今,事過境遷,要用它來記錄血雨腥風了。

馬吉冒險走出了安全區,逡巡於瓦礫之間,捕捉日軍士兵的暴行。有時,為了防止日軍察覺,他不得不蜷縮在安全區高層建築上,以窗戶為掩護進行拍攝。為了能夠拿到日軍暴行的鐵證,他甚至冒險近距離拍攝日軍在安全區肆意逮捕中國人的暴行,其場面之驚險,令今天的觀影者心有餘悸。其中,美國教會醫院(即今天的南京鼓樓醫院)是馬吉拍攝的主要場所,醫院裡擠滿了日軍各種花樣翻新的暴行的受害者,宛若地獄,慘不忍睹⋯⋯忍受著巨大的心理煎熬,馬吉用顫抖的雙手最終拍下了總長達四百英尺、時長一百零五分鐘的影片,由另一位美國人喬治·費奇冒險帶出了南京並製成了複製,成為迄今為止唯一記錄南京大屠殺的一手資料和唯一記錄日軍暴行的原始動態畫面。

1947年,遠東國際軍事法庭開庭,約翰·馬吉和喬治·費奇作為證人出庭,指證日軍暴行。

陳納德和飛虎隊

1937年春天,一封貼著中國郵票的邀請函送到了遙遠的路易斯安那州瓦特普魯溫聖約翰湖畔一位叫做陳納德的農場主手裡。

1893年9月3日,陳納德出生於美國得克薩斯州康麥斯的一個小農場主家庭,祖上是法國軍人,母親的堂兄是在美國南北戰爭中大名鼎鼎的南軍總司令羅伯特·李。這種軍人世家出身,不僅使陳納德從小沾染了軍人作風、以軍人血統自豪,而且使其以榮譽為最高追求。加入陸軍航空隊後,陳納德雖技術出眾,但桀驁不馴的性格令他長期難得晉升,最終在1936年以少校軍銜退役。但在美軍中鬱郁不得志的他並不知道,中國政府將邀請他來華擔任顧問。在那裡,他將獲得證明自己的真正機會。

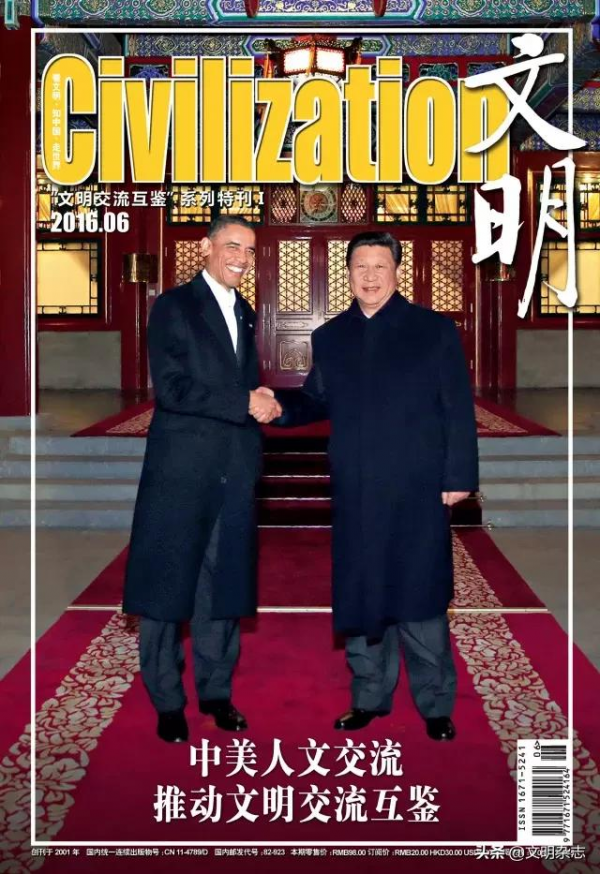

陳納德和飛虎隊隊員們,在對日軍航空兵作戰和保衛滇緬公路的戰鬥中屢建奇功。

然而,初到中國的陳納德迅速意識到自己接手的是一個徹頭徹尾的爛攤子。民國空軍裝備落後,航空工業基礎薄弱。在全面抗戰爆發三個月內,頑強奮戰的中國空軍遭受日軍重創。為獲取外援,陳納德開始同國民政府駐美國大使宋子文一道開始了遊說活動。

幸好,本來就對中國懷有好感的羅斯福總統立即同意將原本系英國訂貨的一百架P40飛機移交給中國,給中國空軍注入了新鮮血液。與此同時。陳納德招募空軍志願人員的工作也在秘密展開。中央飛機制造公司在合同裡規定:“要求志願人員製造、修理和操作飛機。技術、行政、地勤人員從月薪二百五十美元到七百五十美元不等。中央飛機制造公司負責差旅費,合同期一年,有補助⋯⋯”豐厚的待遇吸引了一大批敢於冒險的美國小夥子。

1957年6月,陳納德一家。

1941年7月11日,一百一十名飛行員以及一百五十名機械師組成的第一批美國志願隊從美國啟程,經澳大利亞、新加坡抵達緬甸。在緬甸北部的機場,他們開始了緊張的訓練。為顯示強大的力量,陳納德航空隊戰機上都塗畫有兇猛的鯊魚頭,而在從沒見過鯊魚的中國老百姓看來,這些翱翔藍天的戰神更像是飛行的老虎,陳納德的航空隊的小夥子們聞訊不禁莞爾,便索性自稱“飛虎隊”。伴隨著戰爭的擴大,陳納德的飛虎隊發揮越來越重要的作用,為保衛中國的藍色國土立下了卓越功勳。

然而,陳納德將軍本來就與美國軍方高層不和,又與史迪威將軍屢次發生衝突。1945年8月1日,在抗戰勝利的前夜,陳納德帶著失意離開了中國。事後,他痛苦地稱此為“最大的遺憾”。1958年7月27日,陳納德病逝於華盛頓,享年六十五歲。他的墓碑後面刻有中文“陳納德將軍之墓”,這也是美國阿靈頓公墓唯一出現的漢字。

在中國的八年時間裡,陳納德協助中國人民抗戰,為打敗日本侵略者立下汗馬功勞。在即將返美之際,蔣介石和宋美齡設宴為他送行,並授予他中國最高榮譽—青天白日大藍綬帶。在陳納德將軍去世後,他的遺孀陳香梅女士仍然為中美關係奔走。這也成為中美關係史上一段廣為傳誦的佳話。

“洋大夫”馬海德

2015年9月,中國人民紀念抗日戰爭勝利七十週年紀念活動進入高潮之際,一部名為《歷史永遠銘記》的電視劇登陸中央電視臺一套黃金檔,並迅速登上了收視排行榜的前列。正是透過這部電視劇,中國人瞭解了除白求恩之外,還有一位外國人奮戰在中國革命的醫療戰線上,他就是美國人—“洋大夫”馬海德。

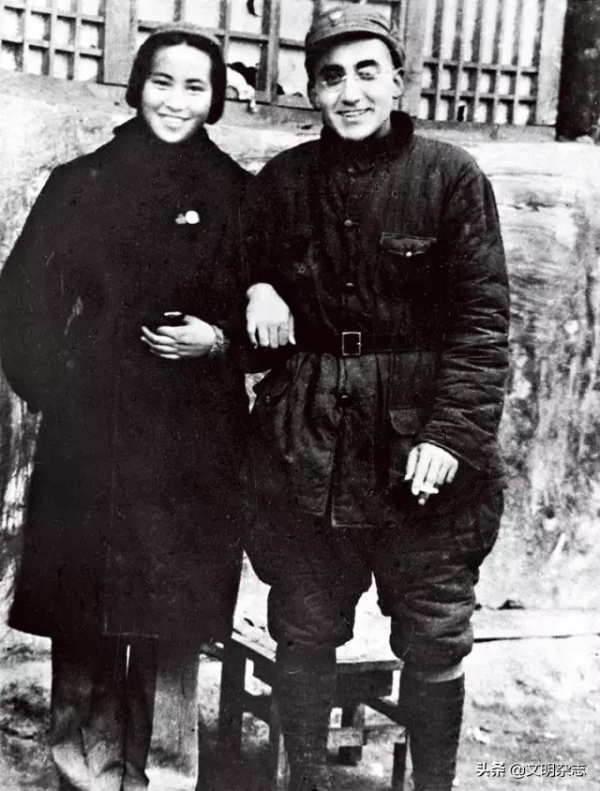

1940年3月,延安,“洋大夫”馬海德和夫人蘇菲女士的結婚留影。

馬海德,原名喬治·海德姆,日內瓦醫科大學醫學博士。1933年,剛剛獲得博士學位的馬海德為了考察中國正在流行的東方熱帶病來到上海。馬海德原本計劃在中國停留十八個月,但心懷正義的他看到帝國主義對中國的侵略以及中華民國政府的腐敗給中國人民帶來的深重災難後,毅然決然地留了下來。由於心向進步思想,馬海德結識了宋慶齡和在上海的外國進步人士史沫特萊、艾黎等人,並在他們的影響下開始閱讀馬克思主義,並最終投身於革命中。

1936年春末,宋慶齡推薦斯諾和馬海德前往陝北實地考察中國共產黨領導的蘇區情況。在一個多月中,他巡視了陝北各地衛生醫療單位,掌握了大量材料,並完成一份十分詳細的調查報告,提出了改進蘇區醫療事業的建議。對馬海德十分欣賞的毛澤東任命他為革命軍事委員會的衛生顧問。1937年2月,馬海德加入中國共產黨。為了更好地融入陝甘寧邊區,馬海德很快學會了中國的普通話和陝北的方言。也就是在這個時候,已經完全融入中國的他正式有了自己的中文名字—馬海德。

抗戰爆發後,馬海德開始主持延安國際和平醫院工作,先後接待了白求恩、柯棣華、巴蘇華、米勒等外國醫生,協助他們前往各抗日根據地開展醫療救護工作。1946年,作為中國共產黨代表團醫療顧問,馬海德參加了在北平成立的由中國共產黨、中國國民黨和美國三方代表組成的軍事調處執行部,並作為中國解放區救濟總會醫療顧問,與聯合國善後救濟總署和美國紅十字會的人員進行接觸,積極爭取他們對解放區的援助。

新中國成立後,馬海德正式加入中華人民共和國國籍,成為首批入籍的外國人士。他繼續投身於中國的醫療事業,協助組建中央面板性病研究所,致力並取得世界範圍內的成果,並曾任中華人民共和國衛生部顧問,第五屆全國政協委員,第六屆和第七屆全國政協常務委員。

2009年,“洋大夫”馬海德被授予感動中國人物,億萬中國人透過電視螢幕知曉了這位為中國醫療事業做出巨大貢獻的洋大夫。

在中國的半個多世紀裡,馬海德創下了多項“第一”和“唯一”:他是第一個加入中國共產黨的美國人,是第一個參加中國工農紅軍的外國人,也是第一個加入中國國籍的外國人。同時更是唯一參加過紅軍、八路軍、解放軍的外國人,唯一經歷過土地革命、抗日戰爭、解放戰爭和社會主義建設這四個中國革命歷史時期的外國人。

寒春的中國心

很少有人知道,在中國最早獲得居住權的外國人曾是參與美國曼哈頓工程的僅有的兩名女科學家之一,而更少有人知道,這位核物理學家放棄了核物理研究,來到中國,成為中國知名的農業專家。這位具有傳奇經歷的女士有著一個詩意的中國名字——寒春。

寒春,原名Joan Hinton,美國核物理學家、芝加哥大學核子物理研究所研究生,曾在洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)武器試驗室做費米的助手,是美國曼哈頓計劃中僅有的兩名女科學家之一,同時也是中國綠卡的最早持有者之一。

1921年4月20日,寒春出生於美國芝加哥,祖父是小說《牛虻》的作者伏尼契,讀書期間曾與楊振寧同窗。按常理,作為美國核計劃的功勳成員之一,寒春有足夠資本在政界扶搖直上,或在學界聲名漸盛,但核武器在廣島和長崎造成的嚴重破壞,使她陷入因為了解其後果而有的痛苦與憂慮中。最終,她毅然放棄自己為之奮鬥的核物理事業,懷著鑄劍為犁的信念,於1948年3月與丈夫陽早來到中國延安,經宋慶齡安排,在延安從事農牧業技術、奶牛飼養和農具革新等工作,以一名平凡勞動者的身份,義無反顧地投入到中國人民建設祖國的偉大事業中。

1953年,陽早任西安市奶牛場副場長,寒春任西安草灘農場畜牧場技術員。夫妻二人同心投入到對農業技術的鑽研中,寒春更是拿出當年參加曼哈頓工程的勁頭,由她和陽早研發、改進的奶牛青飼料鍘草機已銷售近一百萬臺,至今仍是草灘農場乳品機械廠的主導產品之一。

1979年,北京南郊,紅星中朝友好人民公社,寒春和丈夫陽早在他們的住處前。

1979年10月17日,時任農機部部長的楊立功在中國農機院舉行的陽早來華工作三十三週年、寒春來華工作三十一週年祝賀會上宣佈:根據國務院領導的批示,農機部顧問陽早、寒春兼任中國農機院畜禽機械研究所副所長。1982年3月,陽早、寒春負責的《牛奶管道的自動洗滌與消毒》專案被北京市人民政府授予科學技術成果二等獎。1982年10月12日,機械工業部部長周建南簽發聘書,聘任陽早、寒春為機械部顧問。1993年1月18日,時任上海市市長的黃菊授予寒春“白玉蘭榮譽獎”。

2010年6月8日凌晨,為中國農業事業奮鬥了近半個世紀的寒春耗盡了最後一絲心力,倒在了這片她全心所繫的異國他鄉。寒春逝世後,時任國務院總理的溫家寶等國家領導人均對寒春在奶牛業和農業機械化事業方面作出的貢獻給予高度評價。寒春的老同學楊振寧也從香港來電,痛惜這位為中國農業事業做出巨大貢獻的外國友人。

在《最可愛的人》中,魏巍這樣寫到告別寒春後的記憶和感受:回家的路上,我腦子裡仍舊不停地想起一些人和事,也想起許多像斯諾、史沫特萊、安娜·路易斯·斯特朗等優秀人物,我認為只有他們才是美國人民真正的代表。他們才是中國人民真正的朋友。

本文節選自《文明》2016.06月刊

掃描封面右下方二維碼,關注《文明》雜誌公眾號:WENMINGZAZHI,瞭解更多精彩內容。

版權宣告:《文明》雜誌所使用的文章和圖片屬於相關權利人所有,因客觀原因,如存在不當使用的情況,敬請相關權利人隨時與我們聯絡及時處理。版權作品,未經《文明》雜誌授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。客服郵箱:[email protected] 電話:010-67135553/67112221;13146832364/15611146084