春節期間,復旦大學附屬腫瘤醫院傳出喜訊:乳腺外科邵志敏教授、江一舟教授領銜團隊成功繪製出全球最大規模三陰性乳腺癌代謝物圖譜,優化了既往分型標準,為精準個體化治療提供新方向。相關成果刊於國際權威期刊《細胞研究》(《cell research》),影響因子達25.62。

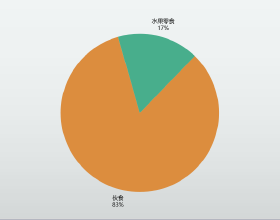

雌激素受體、孕激素受體、HER2是目前三種乳腺癌治療最具臨床意義的細胞分子,常作為精準治療靶點。三陰性乳腺癌因為這三種細胞分子表達均為陰性而得名。三陰性乳腺癌約佔乳腺癌人群15%。因惡性程度高、復發轉移風險大、缺少精準治療靶點,又被稱作“最兇”乳腺癌。

為找尋精準診療策略,邵志敏教授、江一舟教授領銜團隊持續攻關,於2019年在國際率先繪製出全球最大三陰性乳腺癌多組學圖譜,並據此提出“復旦分型”,將三陰性乳腺癌分為4個不同亞型:免疫調節型、腔面雄激素受體型、基底樣免疫抑制型、間質型,針對每個亞型鑑定治療靶點。

此後開展的“FUTURE(未來)”臨床研究中,團隊對前期研究驗證,透過不同分型精準施治,將部分復發轉移性三陰性乳腺癌治療有效率從10%提高到29%。

即便如此,包括腔面雄激素受體型、基底樣免疫抑制型在內的三陰性乳腺癌,療效仍很差、不良反應多。團隊持續亞型深化研究,嘗試尋找新的治療靶點。

首先透過綜合分析大量資料,發現患者代謝基因特徵在不同樣本中存在顯著差異。多種生物資訊學演算法計算結果提示:根據代謝基因差異,可將三陰性乳腺癌分成3個代謝亞型,分別為脂質合成型、糖酵解型以及混合型。每種代謝亞型可採用不同治療手段,今後可能推向臨床。相關成果已刊於國際權威期刊。

前期研究還提示:三陰性乳腺癌具有顯著代謝紊亂,團隊“深挖”代謝物特徵。透過對330例樣本、部分配對癌旁組織檢測,繪製出當前世界最大規模的三陰性乳腺癌代謝物圖譜,系統性解析代謝組特徵:磷脂和鞘脂等多種脂質顯著上調,糖基化相關代謝物堆積。代謝特徵與腫瘤基因組的改變密切相關。

代謝物特徵又將三陰性乳腺癌進一步分成3個型別:鞘脂富集型、氧化代謝物和糖基化代謝物富集型、低代謝紊亂型,優化了“復旦分型”。江一舟對此介紹:繪製代謝物圖譜,為捕捉亞型乳腺癌的有效靶點奠定基礎。

團隊還針對目前療效最差的兩個亞型,提出代謝通路中的關鍵代謝物:鞘氨醇-1-磷酸、N-乙醯-天冬-穀氨酸合成抑制,有望成為精準靶向治療潛在策略。邵志敏表示,“團隊不斷探索為患者提供更精確治療策略,鞏固‘臨床問題-科學研究-臨床實踐’的研究閉環,以期延長更多患者生存期。”

欄目主編:顧泳 文字編輯:顧泳

來源:作者:顧泳