張發奎到香港後,打聽到好兄弟薛嶽已光榮出獄,於是轉澳門找到薛嶽,經其介紹加入了朱執信的反袁團隊。這裡要介紹下對張發奎價值觀影響甚大的大哥-朱執信。

孫中山先生最讓人敬佩的當屬無與倫比的革命鬥爭精神。其手下一無地盤二無軍隊,靠各路人士捐款接濟以及發動綠林好漢跟清政府勇於鬥爭了十幾年,扳倒大清(辛亥革命)後與袁世凱開戰(二次革命),氣死袁世凱(護國戰爭)後鬥北洋(護法運動),途中掃蕩舊桂系(粵桂戰爭),與昔日兄弟陳炯明火拼(東征陳炯明),直至癌症晚期,在北京協和醫院臨終前嘴裡還念念不忘“主義”和“奮鬥”兩個詞。

其一生為三民主義奮鬥,殫精竭慮,挫折無數,多次失敗後本錢只剩下筆和嘴,仍不屈不撓,真正做到了屢敗屢戰,屢戰屢勇。孫中山的箴言“革命不計成敗”,影響了一批又一批前赴後繼的同志,朱執信是其中傑出的一位。

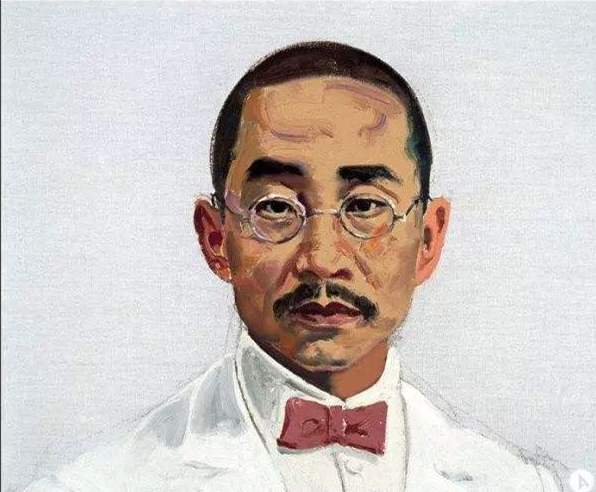

朱執信生於1885年(比汪精衛小兩歲,比蔣介石大兩歲),廣東番禺人,出生於書香世家,從小受到了良好的傳統教育。1904年,19歲的朱執信在200多名考生中,取得廣州地區官費赴日留學考試的頭名,1905年即與孫中山一起創辦同盟會並擔任評議部議員兼書記,為同盟會的創始人之一。1907年,朱執信回國後被廣東法政學堂聘為老師,在這期間他有兩個著名的學生,比他大7歲的陳炯明、以及後來的國民黨元老鄒魯。其文學功底深厚,是孫中山得力的文杆之一。

少年朱執信不僅能文,且熱衷《水滸傳》等綠林造反的書籍,自小有崇武意識。青年投身革命後,在大佬孫中山理論加實操鬥爭的培訓下,練就一身英雄俠氣氣概。朱執信自1907年從日本回國後,不遺餘力發揮組織能力,對內培訓革命同志,對外聯絡、組織各地黑社會大佬(綠林領袖)一起做推翻清朝的大買賣(同盟會沒有自己的地盤和成熟的武裝力量,辛亥革命前的武裝起義主要靠發動各地綠林作為力量來源)。1911年的廣州黃花崗起義,朱執信不僅參與全程策劃,且親自抱著炸彈一起行動。其往往白天跟一群綠林好漢討論如何殺人暴動的事,晚上回去還得執筆寫革命理論發表,是一個平時拿筆槍,戰時拿真槍的全才。

朱執信也是少數真正為實現主義而淡泊名利、作風廉潔的革命鬥士(另外一個同志我想到的是陳炯明),在同志們中的威望極高。1920年,援閩粵軍驅逐桂系,回粵成功,而朱執信卻在調解軍閥派鬥時,被暗槍所殺(所引發的後果之一是省長李耀漢為此事引咎辭職)。孫中山發出“得一廣東,失一執信”的悲痛感嘆。今天廣州名校執信中學正是紀念這位英年早逝的革命先驅。

張發奎在澳門加入團隊時,大哥朱執信正忙著組織綠林民軍響應蔡鍔發動的護國戰爭,討伐忠於袁世凱的廣東督軍龍濟光。

辛亥革命後,廣東有三年為“龍濟光統治時期”,故此處有必要介紹下這位在民國粵史上名噪一時的人物。龍濟光是雲南蒙自人,1868年生,自小膽大喜武,以帶辦團練和鎮壓革命黨起家,曾任廣西提督(省軍區司令員)。1911年4月廣州黃花崗起義後,清政府為鎮壓廣東革命,將龍濟光部調入廣東,其為廣東擁有正規軍的實力派。辛亥革命中,龍濟光審時度勢後,擁護獨立,得以保留了部隊,但作為忠於袁世凱的派系,被廣東正副都督胡漢民、陳炯明排擠而駐守梧州。二次革命爆發後,袁世凱免去胡漢民、陳炯明兩都督之後,任命龍濟光為廣東宣撫使,並令其鎮壓革命黨人,此後至1916年的三年期間,廣東為龍濟光統治時期。

朱執信組織了幾百個以黑社會成員(土匪,舊時俗稱“大天二”)為主的民軍,任務是攻打江門新會。因擔心民軍不守軍紀,敗壞革命黨的名聲,安排好歹也是名牌軍校肄業生的張發奎和司徒非監管和指導部隊。

兩個半大孩子,穿著黑色的生絲新褲,兩手空空的執行首個戰鬥任務(槍械稀缺,無法給他們配備武器),並且提前準備了一些含劇毒的香菸,以備萬一失敗被俘後熬不過酷刑自殺用。首次出征即滿身革命志氣。

還是朱大哥偉岸的人格魅力發揮了作用,民軍領袖服從兩個大孩子的戰鬥指導,不過所謂的戰鬥只持續了幾小時,龍濟光的正規軍增援後,民軍即潰散了。在回澳門給朱大哥彙報工作的路上,兩同學被地方部隊綁住了,革命黨人身份暴露,差點被槍斃,後一個有資望的老人看他們還是半大孩子份上,最後勸導放了他倆。革命道路充滿兇險,這是張發奎革命道路上第一次幾遭不測。

(未完待續)