這是一個教科書級別的經典反超,它更是被稱為全球四大衛星導航系統中的黑馬。

但是,你知道現在被人們津津樂道的北斗導航,當初差4個小時就胎死腹中嗎?你知道北斗導航在研發之前,還曾經遭遇過歐洲“渣男”伽利略的辛酸往事嗎?

今天我們就來聊一聊中國的北斗導航,以及它背後鮮為人知的故事。

覺醒時代

1991年,海灣戰爭拉開了全球資訊戰的序幕,全球各個國家都紛紛意識到:“擁有獨立自主的衛星導航系統,就是提前給國防大門上了一把安全鎖。”但是,要研發這麼一個超級工程,所需要的技術支援,以及資金支援,則不是隨隨便便一個國家就能夠承受的。

當時,手中握有相對成熟衛星導航技術的國家分別有美國和俄羅斯。不過,對於這種影響國防安全的核心技術,人家肯定不會隨便與其他國家分享的。

美國雖然承諾歐盟可以無條件使用GPS,但是,歐盟也很清楚,如果用了美國的GPS,那就是在拿自己的身家性命押寶美國會在戰時也同樣信守承諾,顯然,輸掉的代價是歐盟無法承受的。

因此,歐盟決定要發射屬於自己的衛星導航系統,這也讓歐盟與中國很自然地就成為了爭奪最後優質頻率的競爭對手。

為什麼衛星的“頻率”很重要

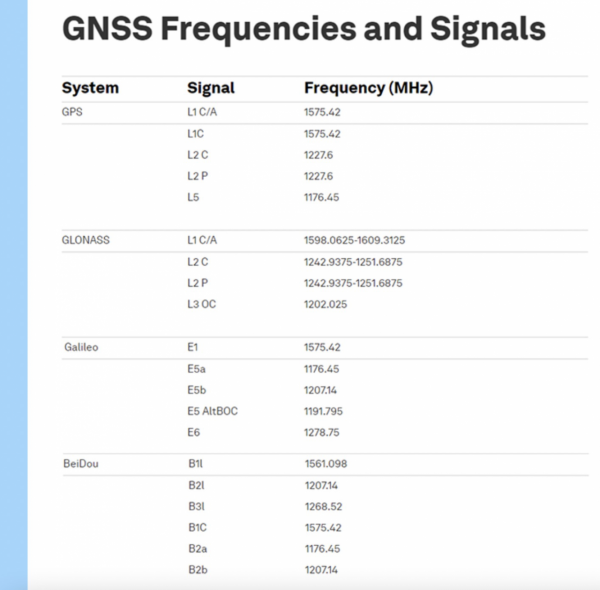

通俗一點來說,衛星需要透過特定頻率範圍的電磁波才能把資訊從太空傳遞到地面。但是,在這個特定範圍內,不同的頻率在傳遞時的效果也是千差萬別的。

就好比你要從河南到北京去,乘坐飛機、高鐵、火車,甚至是腳踏車都是可以到達目的地的。但是,很明顯飛機和高鐵不但運載量大,還很舒服,同理,衛星傳遞資訊也是如此。

在最開始的時候,往太空中發射衛星是美國和蘇聯冷戰的結果,其他國家根本就沒上心。所以,最好的“飛機”和“高鐵”頻率就被這兩家給佔用了,後來當大家看到衛星導航的重要性時,卻發現只剩下“火車”這個差一些的頻率了。

但是,就算“火車”這個差一些,如果不抓緊時間佔用的話,那以後說不定就只能用“腳踏車”頻率了,而歐盟的伽利略導航系統和中國北斗導航系統正是這場爭奪戰的主角,並且還是先到先得。

當然所謂的先到先得,其實也就是看似公平的說辭,因為當時能夠有機會拿到這個頻率的,就是像法國、英國這樣的發達國家,而這些發達國家先拿到了,後邊的發展中國家即使後期技術成熟了,也沒有意義了,這樣一來,發展中國家的科技進步基本就會被鎖死。

上天的眷顧

當時中國在同歐盟的競爭中,其實是完全落於下風的。因為當時我國的經濟狀況並不像現在這麼好,再加上技術性人才儲備也不如歐盟,幾乎可以說是沒有什麼獲勝的可能。

不過,上天似乎是很關照這個古老的東方大國。正當伽利略專案進行得如火如荼之時,沒想到歐盟內部卻發生了分歧。由於在歐盟的衛星發射計劃中,德國是主要的出資國,而衛星導航的核心技術卻掌握在法國手裡。

但是,由於二戰的歷史原因,導致德國雖然出了很多錢,卻無法分到更多衛星導航系統的使用權,那德國肯定是不樂意的。德國不願意出更多錢了,那伽利略專案可能就要流產了。

無奈,歐盟只能選擇向全球出售伽利略導航系統的使用權,然後進行融資。2003年,歐盟航空局釋出了融資計劃,伽利略專案預估費用是30億歐元,歐盟航空局只出資6億歐元,剩下的24億歐元向全社會融資。

蜜月合作期

由於中國那時候已經加入了WTO,經濟發展也已經發生了本質改變,現在歐盟缺錢,中國缺技術,雙方的合作一拍即合。

最後確定,中國投入2.3億歐元,用於參與伽利略30顆衛星星座的開發,並獲得伽利略20%的所有權和100%的使用權。2004年10月,中國透過簽署“伽利略聯合承諾”與“中國國家遙感中心”之間的伽利略計劃合作協議,正式加入伽利略計劃。

本來這是郎有情妾有意的天作之合,大家一起搞研發,未來共用好頻率。讓伽利略導航系統同美國的GPS和俄羅斯的格洛納斯形成三國鼎立的局面。

但是,沒想到,美國卻在背後開始偷偷使絆子。因為當時前蘇聯已經解體,俄羅斯的經濟也已經被美國打壓得沒了活力,可以說美國已經站穩了全球霸主的地位,那自然是不想讓歐盟和中國一起搞出來個第三大衛星導航系統的。

美國攪局,中國退出

在美國的忽悠下,2006年,歐盟以公共監管服務安全為由,決定將伽利略衛星導航系統歐盟化,只允許歐盟成員國參與投資,中國被迫出局。

其實,美國的用心明眼人一看便知,因為歐盟內部本身對伽利略導航這事就沒有達成一致,而現在沒了中國後續的資金支援,而中國又缺少成熟的技術支援,那不管是中國也好,歐盟也罷,都難以在短時間內完成全球第三大衛星導航系統。

這樣一來,美國便可以穩坐釣魚臺,坐看世界風雲變化。中國退出伽利略專案後不久,歐盟內部就再次因為資金和使用權的分配問題鬧得不可開交,伽利略專案也因此被擱置了下來,幾乎就是名存實亡。

美國失策,中國反超

只可惜,天算不如人算,美國的如意算盤看似天衣無縫,但是卻忽略了一個事實。那就是:21世紀的中國跟九十年代早已經是翻天覆地的變化,尤其是在加入WTO以後,中國的經濟和科技發展更是日新月異。

退一萬步來說,中國還給歐盟交了2.3億歐元的學費,就算是沒吃過豬肉,也見過豬跑了。

中國退出伽利略專案以後,就開始把全部精力用於研發北斗導航系統。而中國向國際電信聯盟組織報備的衛星發射頻率,恰好是歐洲“伽利略”系統準備用於公共管理服務的頻率。而此時的中國北斗,已經具備了同歐洲伽利略一決高下的籌碼,這下輪到歐盟開始慌了。

本來原先定的“先到先得”就是給世界其他國家一個看似公平的說辭,是因為其他國家根本沒有實力去爭搶最後一個優質頻率,而沒想到現在卻成了自己的墳墓。

2007年4月14日凌晨4點11分,隨著火箭點火,一顆肩負著頻率爭奪重任的北斗衛星成功發射,按計劃,它將在4月17日傳回訊號。

三天後的晚上,北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風以及十多家參與研製的廠家在大操場上把接收機擺成一排,滿懷期待地迎接來自太空的聲音,晚上8點,十幾個接收機同時收到了來自北斗衛星的第一組訊號。操場上頓時掌聲雷動,在場的科學家和工作人員相互擁抱,歡呼流淚,這一刻來得太不容易了,這也意味著北斗後續發展的合法權益終於保住了。而此時,距離頻率失效只剩下不到4個小時。

世界上的悲歡非但不是相通的,甚至有時候一方的快樂還是跟另一方的悲傷相連的。中國拿下最後一組優質衛星頻率的訊息公佈後,歐盟直接傻眼了。

這組頻率,原本已經是歐盟的囊中之物,就算是再不濟,退一萬步來講,透過歐盟跟中國的相互合作,也能夠共用這組優質頻率。

但是,在聽信了美國的忽悠之後,歐盟在這條合作路上退了一萬零一步,而恰恰是這關鍵的一步,讓雙方的合作戛然而止,當然,也讓歐盟徹底失去了未來全球資訊領域的話語權。

(完)