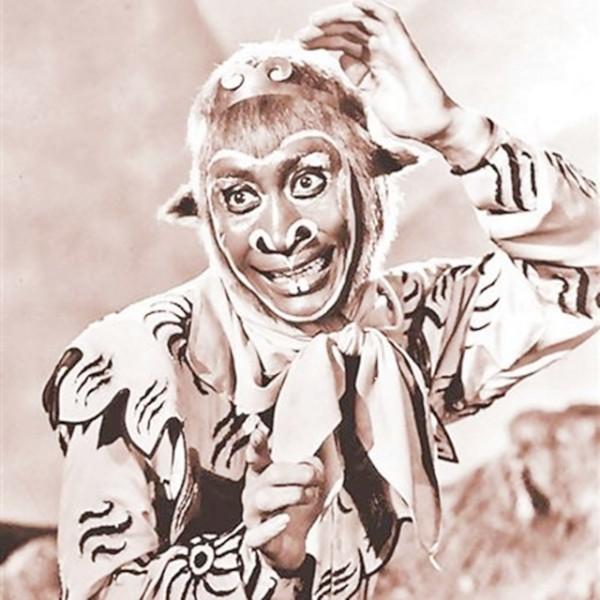

近年來,六小齡童章金萊的許多言行引發了許多爭議。但他所飾演的“美猴王”,早已隨著《西遊記》的熱播已經深入人心,成為整整一代人共同的記憶。

六小齡童演了一輩子“猴”,卻也被這個角色所束縛。在他眼裡,恐怕正直、勇敢、機靈、不畏強權的“美猴王”才是唯一的“正途”,因而極難容下其他人的演繹。

尤其是周星馳《大話西遊》中,將孫悟空的形象演繹成“色猴”、“潑猴”,在他看來更是異端。

如《海上鋼琴師》主角1900所說:“我是在這艘船上出生的,整個世界跟我並肩而行,但是,行走一次只攜帶兩千人。

這裡也有慾望,但不會虛妄到超出船頭和船尾。你用鋼琴表達你的快樂,但音符不是無限的。我已經習慣這麼生活。”

他固執的背後,折射出的應該不僅是源於少年成名的自負,更是對於“猴王世家”傳承的驕傲。但這份驕傲卻難以跟得上變化無常的時代。

他或多或少已經意識到了,自己正在被時代所淘汰,“美猴王”正在成為一個歷史符號,慢慢被時代遺忘,傳承更加難以為繼。

而這份焦慮,隨著六小齡童的父親,開創一代“猴王”形象的六齡童去世而達到頂峰。

2014年1月31日,六齡童章宗義病逝於紹興家中,享年90歲。

對於六小齡童來說,章宗義不僅是一名生活上的慈父,更是藝術上的嚴師。他所有關於“美猴王”的一切,都是來自於自己的父親。可以說沒有章宗義,就沒有“孫悟空”。

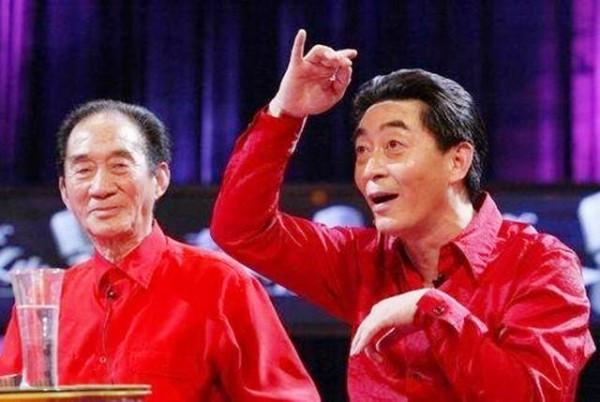

六小齡童昔日好友,“唐僧”遲重瑞也前來參加追悼會,送老人最後一程。

追悼會上,六小齡童幾次哽咽,泣不成聲。他長跪在六齡童身邊,父子就此訣別。章宗義終究是身旁放著美猴王的戲服,同金箍棒一起,在鮮花與柏青的簇擁下,在數千人的目送下,被送上靈車。從此雲山路遠,天人永隔。

這個每當聽人介紹他是“六小齡童父親”就高興得不得了的老人還是走了。紹劇失去了一名開宗立派的大師,人間至此失去了一位“猴王”。

百年四代,“猴王世家”

章氏家族的歷史可以追溯到元初元人南下之時。

當元人的鐵騎踏破江南水鄉的靜謐,章氏家族也隨之穿越了黃沙大漠,來到了秀美的吳越之地。

然而,自朱元璋開創有明一代後,這些隨著元人南下的百姓便成了“墮民”,不能科舉,不得與平民通婚往來,進不得上流社會,只能一直在底層的泥淖之中翻滾。

在這樣的生存空間之中,這些“墮民”學會了一身市井謀生本領,在吹拉彈唱的街頭藝人、走街串巷的販夫走卒之中,“章氏猴戲”慢慢成型。

清末,六齡童的祖父章廷椿即以“活猴章”聞名。將“章氏猴戲”終於發揚光大的,是六齡童的父親章益生。

原本章益生只是浙江紹興上虞道墟鎮一名普通農民,家住八字橋畔。

八字橋畔住著的都是說學逗唱的曲藝人。橋下烏篷船來來往往,就載著戲曲班子來來去去。曲藝人們在船上以毛筆勾勒著臉譜,觀眾也乘著船前去看戲。在這樣的氛圍之中,章益生也是十分熱衷於戲曲的。

由於“猴戲”只在逢年過節,作為壓軸大戲演出,章益生平日裡面朝黃土背朝天在田間忙碌,農閒時也經營著自己的小燈籠鋪,日子也算是不溫不火。

章益生的“猴戲”得自家族真傳,也是活靈活現,逼真有趣,在村裡素有“賽活猴”的美名,但章益生卻不滿足就此平淡一生。上世紀20年代,他以憑著借來的5銀圓隻身闖蕩上海,開了一家“老閘大戲院”,後經過無數擴張,又承蒙鄉里戲曲藝人跟隨,最終形成“同春舞臺”,成了一個大戲班。

章益生是典型的“愛一行幹一行,幹一行愛一行”,他對戲曲的痴迷使得他把生意做得越來越紅火,也無形中感染了家人。

他時常帶著兒子七齡童章宗信和章宗義一起去看戲。戲從中午演到傍晚,小章宗義最後累了乏了,就讓哥哥章宗信揹著他回家。回家路上,哥哥對戲意猶未盡,經常是又唱又演,小章宗義覺得有趣,哥哥唱一句,他就跟著唱一句,久而久之,他也對戲曲產生了痴迷。

章益生原本只打算培養章宗義的哥哥作為他的接班人。可小章宗義實在太熱愛戲曲了。戲班的師傅們不肯教戲,他就“偷戲”。

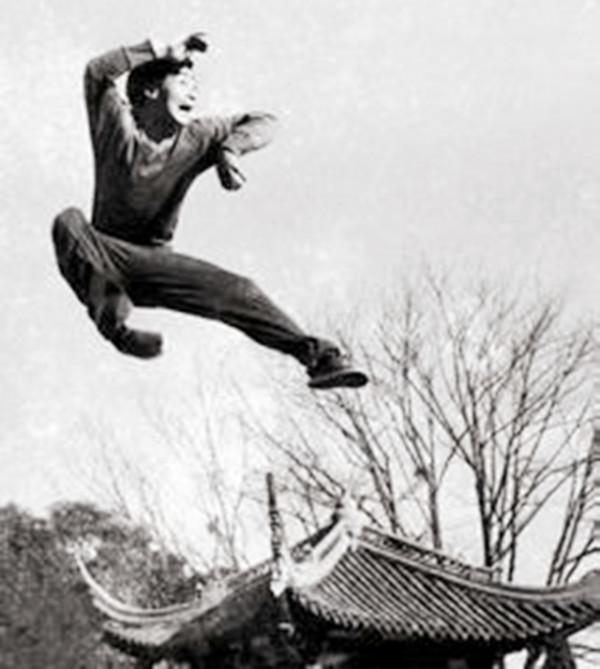

每天早晨師傅們很早就起來教練功,他也跟著很早起來,偷偷跟在師傅身邊看會了,又到了私下裡偷偷練,就連下腰,翻跟頭都是“偷”來的。

有一次,他偷偷練翻跟頭被戲班裡一位海師傅撞見了。海師傅十分疑惑地問,這個動作你哪學的,我教他們要命他們都不會,怎麼你還倒是會了?章宗義回答,還是你教的,你教戲我在旁邊看著。海師傅笑了:“教的人沒學會,看的人倒是會了。”

他被章宗義的熱情感染了,毫無藏私地將自己知道的一股腦兒地教給了章宗義。

哥哥初次登臺是七歲,得名“七齡童”。而小章宗義初初學戲那年是六歲,於是“六齡童”這個名號伴隨了他一生。

可男孩學戲,“賭”字當頭,變聲期一旦變不好,不但幾年的功夫毀於一旦,往後的戲也是唱不好,唱不了了。

不幸的是,六齡童就發生了這樣的“倒嗓”。戲是沒法唱了,小戲痴的心裡極度鬱悶,無所事事的六齡童只能流連各大戲班,去看看別人的戲,私下裡過一把癮。

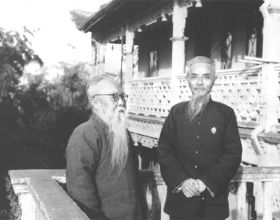

後來,還是蓋叫天給了六齡童最關鍵的提點。他提醒六齡童,“形似不如神似”。就是這樣一句提點,讓他猶如醍醐灌頂。

當時“章氏猴戲”放在“同春舞臺”相對是業餘水平,戲班子裡也只有一名武師傅能教點基本功,沒人能帶他唱猴戲。

六齡童再次發揮了“沒有條件就創造條件”的勁頭,每天去各大猴戲名家的舞臺處,一點點學,一點點“偷”,以百家為師,博採眾長,最終融會貫通。就這樣,他的猴戲有了他強烈的個人風格。

儘管如此,他的猴戲多以身形為主,演起文戲十分呆滯,最初還被嘲笑“鴨嘴巴磨尖,雞都要賤哉”。這嘲弄的話很是難聽,六齡童聽了難過卻不想放棄。

後來,還是蓋叫天給了六齡童最關鍵的提點。他提醒六齡童,“形似不如神似”。就是這樣一句提點,讓他猶如醍醐灌頂。

他就去市井找耍猴賣藝人,待上一整天看猴,觀察他們的神態、動作,看他們怎麼與耍猴人互動。

後來他乾脆自己養了一隻猴,帶著它走南闖北,形影不離。在日復一日的觀察和模仿之中,六齡童的猴漸漸有了神采,“集人、神、猴”於一身,形神兼備。

六齡童四兒子章金山說:“父親讓猴子解放了出來,最多讓猴子弓一弓背,擺脫了過去的那種‘小’,有了尊嚴,和一種人的智慧。”

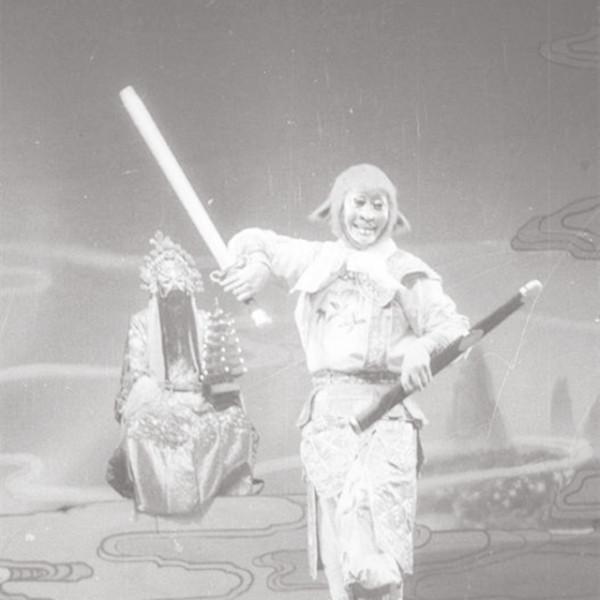

動作上,六齡童注重結合場景進行演繹,比如擔任偵察兵時,會一邊揮舞金箍棒進行開道,一邊不停張望,敏銳注意著四面情況。打鬥時,他則會將金箍棒舞得凜凜生威。

扮相上,他則開創性地使用了金色對臉型進行勾勒,為整個“猴臉”增添一絲“仙氣”。

六小齡童也回憶道:“許多人都記得電視裡孫悟空用火眼金睛看妖怪時左顧右盼的特有動作,其實就是我從戲曲舞臺上學來的。父親告訴我,一身之戲在於臉,一臉之戲在於眼。”

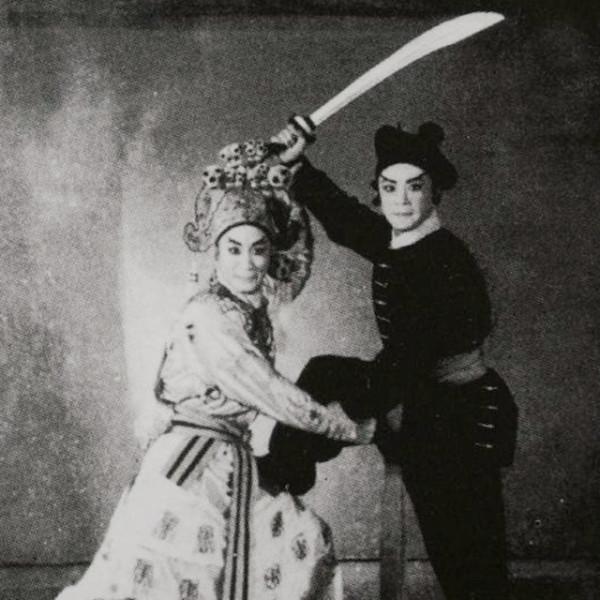

猴戲既成,六齡童即與哥哥七齡童排了整整32本《西遊記》,將整部小說盡數演繹,形式彷彿今天的電視劇。

新戲一出,票都被賣斷了,就連蓋叫天也被吸引了前來觀摩。漸漸地,猴戲成了“同春舞臺”的重頭戲,讓這個戲班在上海灘站穩了腳跟,同時紹興大班也從一個地方的小劇種一躍成名,發揚光大。

“猴王三打”,揚名天下

建國初期,“同春舞臺”從上海搬到了杭州,後更名為“同春紹劇團”。1956年,“同春紹劇團”更改為國營制,成當時浙江省五大國營劇團之一,六齡童擔任第一任團長。紹劇也因猴戲的走紅迎來了發展的春天。

猴戲以武戲為主,表演起來十分熱鬧喜慶,對語言不通的外賓來說十分歡迎,也就頻頻受邀成了浙江省外事活動的“寵兒”。

陳毅元帥在觀看過六齡童的《孫悟空大鬧天宮》之後,對此讚不絕口,將整個劇團又介紹給了周總理。1957年,周總理在上海中蘇友好大廈陪同緬甸外賓,又觀看了此劇。

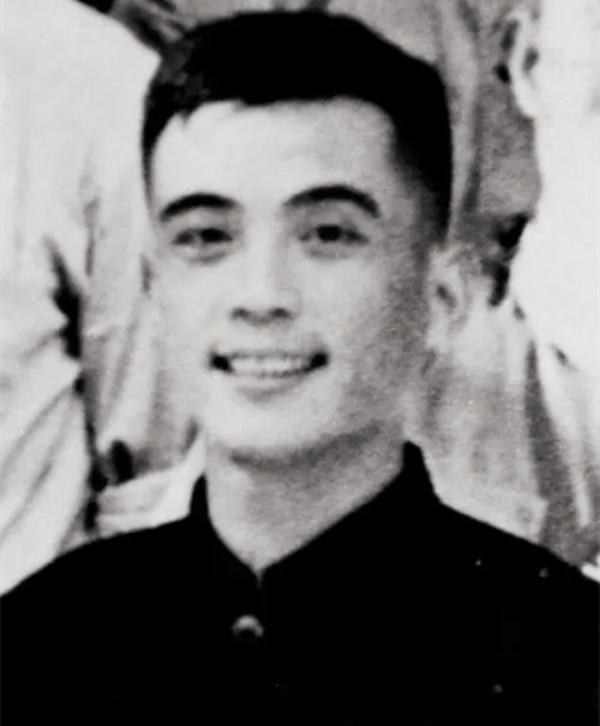

他看到當時在戲中飾演羅猴、還很年幼的六齡童二兒子小六齡童,覺得十分可愛可親,於是十分高興地將他抱起一同合影。

周總理開懷大笑,小六齡童興奮鼓掌,這開心的一幕永遠留在相機的光影之中。

1961年,神話題材戲曲電影《孫悟空三打白骨精》拍制而成,一經上映就獲得了廣泛好評。

六齡童與七齡童的演技沒得挑,紹劇團臺柱子筱昌順的嗓子更是百年難得一見,而劇本經過當時杭州大學600餘名師生逐字逐句修改,加入了許多紹興當地哲理諺語。製作之精良用心,放在今天的大製作之中也是極為罕見。

影片一經推出後,當年就斬獲了第二屆百花獎最佳戲曲片,併發行到全世界72個國家,為我國換來了大量的大米白麵。

周總理是紹劇團的忠實“粉絲”,由他推薦,這出蜚聲中外的戲劇“演”到了中南海。演出前,六齡童是不知道會有誰來觀看的,他在演出過程也從不看臺下都來了誰。

直到一曲接近終了,一看好傢伙,毛主席坐在第五排,劉少奇坐在第三排,最前排鄧小平同志抬著腳坐著,姿勢特別放鬆,眼角還含著十足笑意。離場後,六齡童和警衛員攀談起來,才得知毛主席看得入了迷,五次鼓掌六次大笑,覺得實在是精彩萬分!

看完戲劇後,毛主席覺得意猶未盡,大筆一揮賦詩一首,即著名的《七律·和郭沫若同志》,其中有一句:“金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬里埃。”至此,六齡童獲“南猴王”之名,與京劇大師李萬春並稱“南北猴王”。

六齡童開創猴戲,塑造了“神、人、猴”形象集於一身的孫悟空經典形象,同時將紹劇發揚光大,這樣的卓越貢獻,獲稱“南猴王”之名實至名歸。

猴戲的繁榮與傳承困境

紹劇在六齡童這代發揚光大,自然也不能忘記地方鄉親。72歲時,六齡童回到家鄉,為鄉親們演出《無常》《男吊》等許多經典紹劇劇目,也將成名作《孫悟空三打白骨精》帶回了家鄉。

那時距離他腿骨骨折傷愈尚不足一年。六小齡童專程從北京趕回來,幫父親配戲。開演前,紹劇團的弟子們都專程過來幫著老團長佈置舞臺、檢點行頭。

在他們心裡,劇團應該是同心同德的。

每天六齡童都會循著一條路上山,為父親章益生清掃墓地,添上新的香燭貢品。

在他心裡,父親並不僅僅只是他的父親,更是一名引領他走上戲曲之路的恩師和領路人。而他也該自然而然地將這門藝術瑰寶傳承下去,毫無保留。

每一門戲曲藝術都有一個繼承、創新和發展的過程,“就拿我家四代人來說,曾祖父用木頭臉和木棍,祖父用布臉和藤棍,父親用勾臉和彈簧棍,我則用貼臉和合金棍。”六小齡童介紹。

六齡童一生愛戲,到老了也不忘戲。在他心裡從來記不得自己子女的生日和排名,對每一折戲曲的臺詞、身段倒是倒背如流,撿起哪一折考他,他都能將其中的手法、步伐甚至眼戲都一一道來。

直至晚年躺在病床之上,意識已經十分模糊,也吃不進東西。兒女們一跟他說起戲,他立即精神抖擻,就為了要多演一些。

在他身後,有一個“國家級非物質文化遺產傳承人”的名號。戲迷杜柏根感慨地說:“沒有老先生,紹劇就沒有當年的一度輝煌,他去世以後,我們非常關心戲曲藝術的發展。”

上海紹劇之友社團在六齡童的追悼會上送上特製挽幛:“南猴王蓋世絕唱,紹劇魂千古流芳。”

六齡童的心願十分簡單,他只希望子子孫孫都有人學猴戲。自己兒子之中,學猴戲最好的小六齡童章金星,那個曾經被周總理抱在懷裡的稚童,在17歲時因白血病去世。六齡童悲痛過後,仍是將全副身心投入到教戲之中。

他帶著最小的兒子章金萊拜訪了自己許多好友,為他尋得了名師,讓他前往上海戲劇學校進行系統化的學習。

《西遊記》開拍時,楊潔導演慕名找到六齡童,可六齡童年事已高,無法承擔長時間大量猴戲的拍制。他向楊潔推薦了自己的兒子六小齡童。

楊潔原本是有些顧慮的,這樣一個年輕人,看上去還有些內向,能演好孫悟空嗎?可當六小齡童揮起金箍棒,威風凜凜又活靈活現的樣子讓楊潔當即拍板,決定讓他出演美猴王。

演猴戲對他們來說是看家行當,可要搬到大螢幕之上,六小齡童還是深感壓力巨大。對此,六齡童為他拍下一千多張照片,上面有各種各樣的孫悟空造型。

可六齡童卻讓他不要有太大壓力,演戲時,要忘卻自己,就把自己當成孫猴子,留下他的靈魂和軀殼。

他把當年從蓋叫天處得來的“真經”傳給了自己兒子:“形似不如神似”。

六小齡童自己也常登門拜訪萬籟鳴先生進行取經,去的次數恐怕不下十次。萬籟鳴是動畫片《大鬧天宮》的總導演,《大鬧天宮》裡的孫悟空具有十足的野性,十分傳神。萬籟鳴告訴他,他的秘訣就在於將傳統戲曲卡通化,他要求所有的主創人員都要潛心鑽研戲曲。

這個提點讓六小齡童銘記終生。於是他又潛心回到猴戲之中,重新將戲曲裡的孫猴子一怒一笑、七情六慾仔細盤出。

最終《西遊記》的拍制空前成功,“美猴王”的形象成了一代經典,那個眼裡閃著精光,機靈又正直的猴王深刻地留在了人們心中。六小齡童的成功也讓紹劇的輝煌更上一層樓。

六齡童特別高興,逢人介紹就說自己是六小齡童的父親,他以兒子為傲。六小齡童也明白,這一切離不開父親的言傳身教,離不開這片戲曲土地的浸染。

紹劇的輝煌帶來了許多慕名前來學戲的學生,也集結了許多來自全國各地同樣愛戲的票友。

但猴戲的門檻確實是太高了。在紹劇班子裡,20多名男演員中,團裡也只挑得出3名來演猴戲。猴戲演員有它的標準:臉格子大,能畫的下臉譜;眼睛也要大,才能讓觀眾看見眼裡的戲,才能傳神。

隨著六齡童退休,跟隨自己學習多年的弟子錢小寶等人也逐漸老去,而六小齡童成名之後,也已經半脫離了紹劇團。團裡師傅們體力已經跟不上,新的弟子們沒法得到老師傅們一招一式的指導糾正,只能自己看看影片,有問題了再找師傅帶。

猴戲排演也變少了,過去在鄉里能看上幾天幾夜猴戲,如今卻時時都要變幻劇目。

於是新弟子們在舞臺觀摩的機會更少了,還要分出別的精力去學習別的紹劇劇目。年輕一代與老一輩猴戲曲藝人相比,精氣神也更少了,淪入了“形似”而非“神似”的境地。

猴戲的傳承開始青黃不接,可這時的六齡童,卻早已無力迴天。

“南猴王”壽終,“美猴王”老去,“新猴王”又在何方?

2014年臘月,情況有些轉好的六齡童被家人們接回自己家中過冬。以往最是熱衷於為村裡人演出年戲的六齡童第一次缺了席。從正月初一開始,紹劇團要到鄉下進行巡演,每年六齡童都會親自上場,有些小傷小病也不妨礙他為鄉親們演出。

紹興人離不開紹劇,正月“燈頭戲”、二月“酬神戲”、三月“青苗戲”,婚喪嫁娶,祠堂祭祖,都有著紹劇的身影,而紹劇之中,從來都缺不了六齡童的身影。

但新年剛過,六齡童的一場小感冒,卻一直未能痊癒,腿腳也漸漸變得不利索,腳步變得蹣跚起來,狀況好些的時候,也只能在家人的陪伴下走兩步,基本功是練不了了。

他偶爾會挪到床腳的地方,將雙腳搭在床沿,暗暗地壓一下腿,一天也不想落下一身功夫。

有人前來探望,六齡童還會做出猴子表情,將親友們都逗樂了。直到臨終之際,子女問他還想不想演戲,他還發出一聲猴王的呼嘯。

2014年1月31日,六齡童去世。他的家人按照他的遺願,將金箍棒和戲服放在他身邊。這是老爺子獨有的樂觀,他說以後走了要去另一個世界大鬧天宮。

“也許天庭的春節也要看戲,所以邀請叔父去赴約,這也算是他表演生命的繼續了。”六齡童侄子,七齡童之子章金雲說道。

六小齡童說:“儘管90歲已經算是喜喪了,但還是有種天塌下來一樣的感覺。”

他表示他會將《孫悟空三打白骨精》搬上螢幕,讓全世界都看到紹劇,也為父親一生的事業繼續發揚光大。

可六小齡童卻陷入了困境。“美猴王”逐漸老去,“新猴王”又在何方?

參考資料

CCTV·紀實頻道:《六齡童》

新華網:《“去另一個世界還要 大鬧天宮 “——六小齡童送別父親“南猴王”》

三聯生活週刊:《“南猴王”傳奇》

中國週刊:《“猴”急!》