羅盤是中國古代四大發明之一,“古人春分之日,樹八尺臬(nie),以測太陽出入之景泰,而定東西,再架十字線以分南北。四正定而八方之正位皆得矣。聖人以不便民用,仿元女針法,制土圭代,即羅經也。”

羅盤是由漢代司南和六壬盤發展而來,確定在唐代,作用為相天、乘氣、立向、消砂、納水、測地、推時以明吉凶。

羅盤種類繁多,有三元盤、三合盤等等。但基本框架不外三盤三針,即地盤正針、天盤縫針、人盤中針,其餘為微調輔佐。這三套座標系統中:

地盤為正針為天池內浮針所指南北方位,即磁極子午,用於測定山脈的具體走勢,所謂“格定來龍”。(穿山七十二龍)以及立穴、建房之用,為後天八卦。

人盤為中針,二十四山方位錯開半格,偏西在7.50在壬子、丙午之間,指臬影子午。消砂之用(立穴時測量周圍山峰角度)。

天盤為縫針,二十四山方位錯開半格偏東7.50在子癸、午丁之間,指北極子午。以北極星確定的南北極軸向。正針與縫針之間的夾角即為磁偏角,錯開半格以對磁偏角較正。用於測量水流的吉凶。

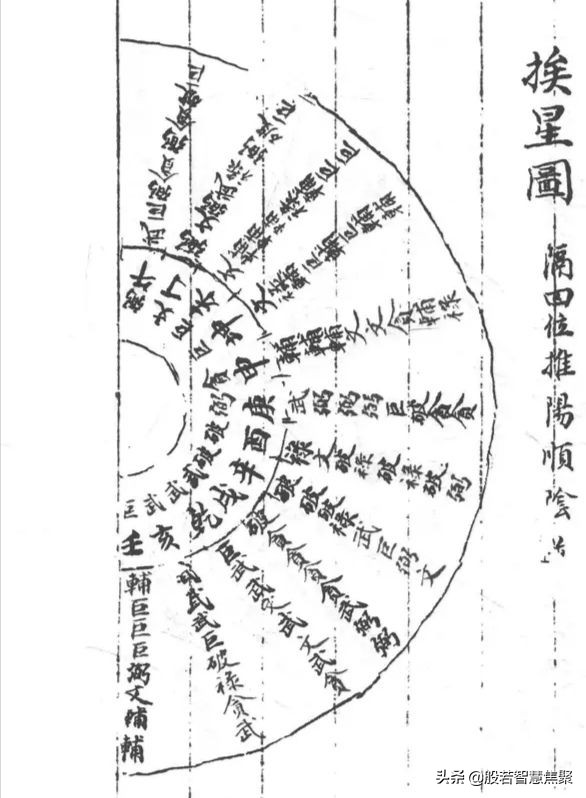

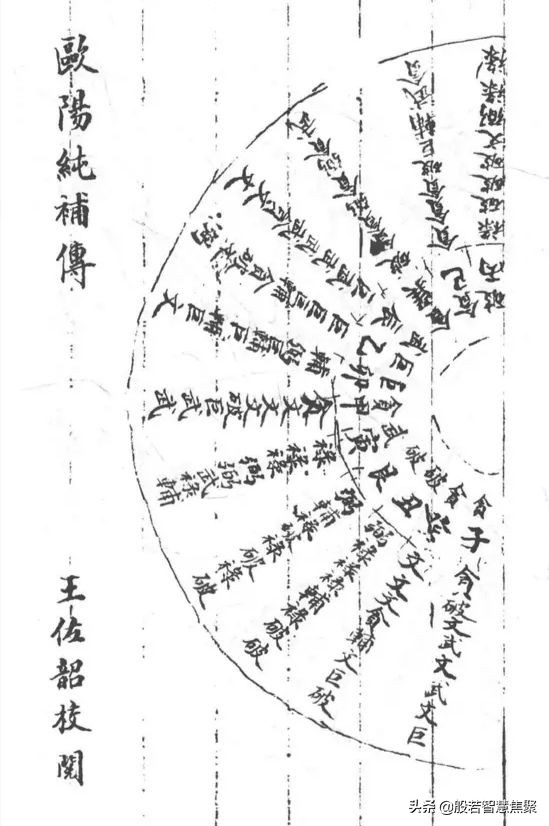

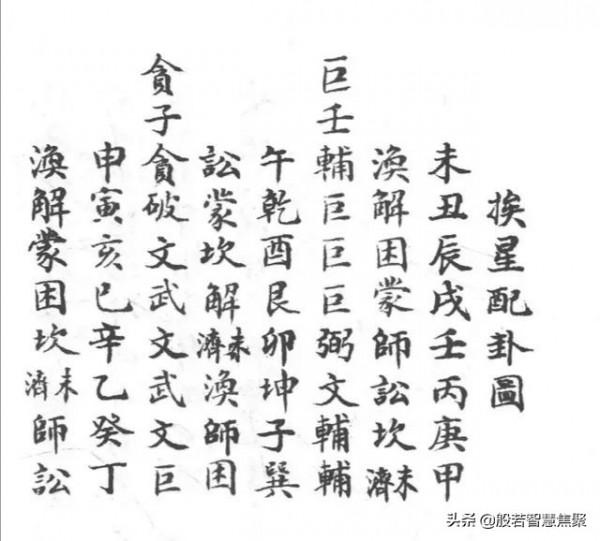

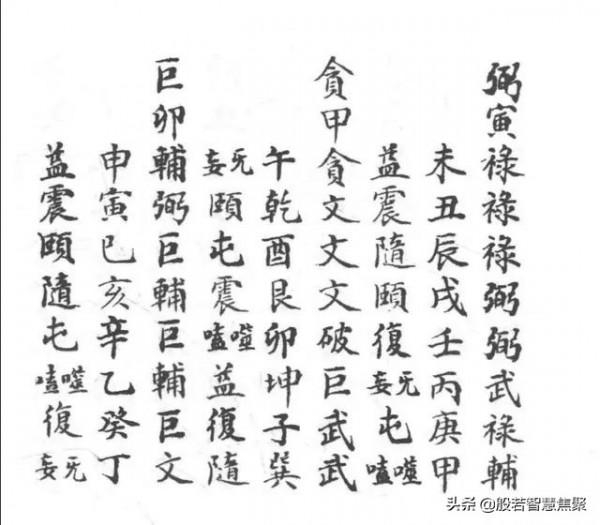

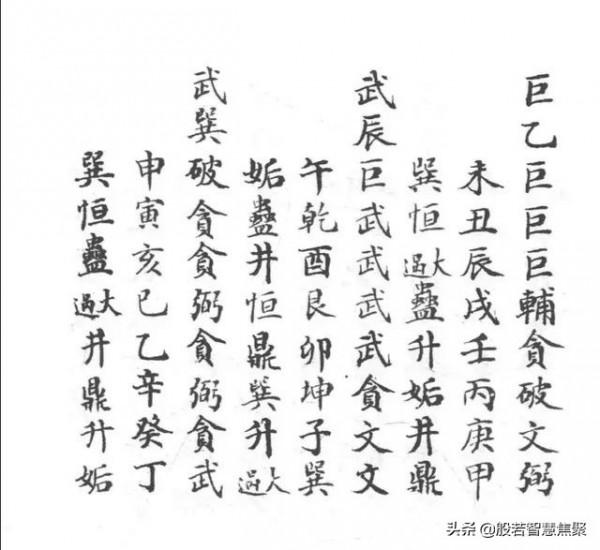

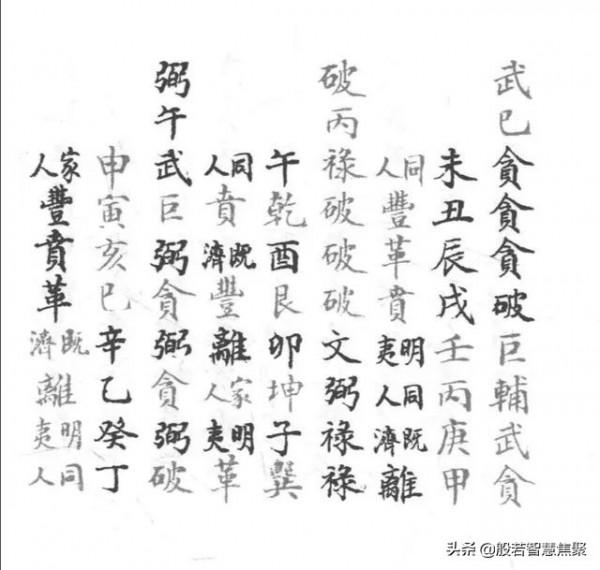

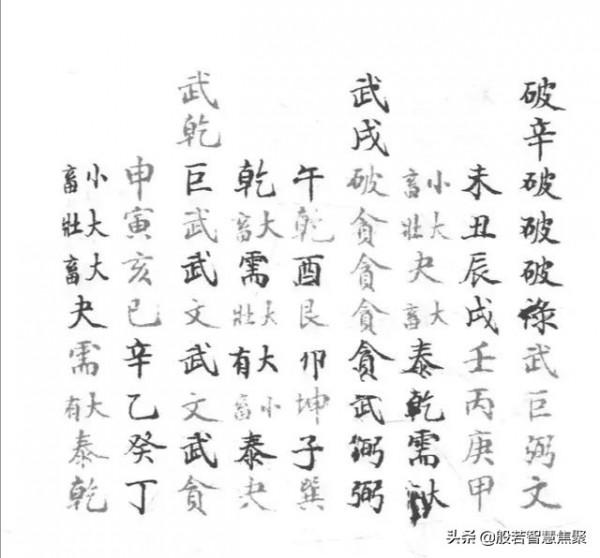

羅盤一共3600。分二十四山(向),每個山(向)的方位角為150。若用的方位角在中心90之內,叫“下卦”,超過中心90以外,叫“替卦”,或叫“起星”。

每一山(向)分為五格(即120分金),其正中一格與左右最旁邊各一格,都空白無字。中間二格有字,如子山為丙子、庚子。

正中與緊挨的左右有字的格,每格30,3X3=90為下卦。左右兩邊無字的已超出中間90範圍,為替卦。