文|夜談

編輯|古往奇事說

1972年1月6日,十大元帥之陳毅永遠地閉上了眼睛。

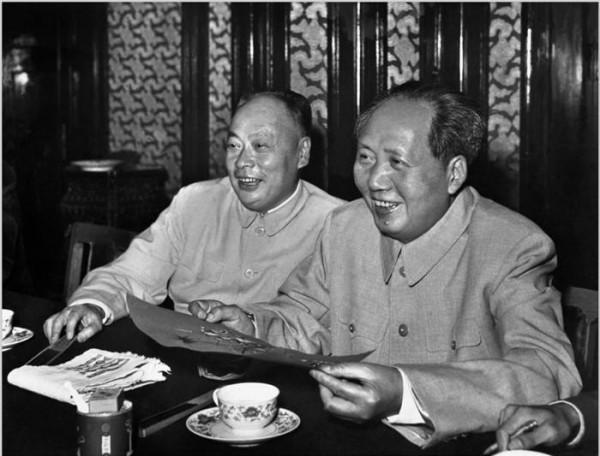

對於偉人來說,這是一件讓他非常痛心的事情。一方面陳帥是國之棟樑,另一方面陳帥和偉人的私交也非常不錯。所以偉人決定親自去參加追悼會。

到場後他卻因為一副文采斐然的輓聯而驚訝,到底是誰的文采,能夠讓偉人都感到驚訝呢?

1、偉人的另外一層身份:一代文豪

偉人作為一代軍事家、政治家身份的同時,也是當時首屈一指的大文學家。

說‘首屈一指’並不算是過獎他。

當時他給好友柳亞子一首多年前寫的詞,也就是大名鼎鼎的《沁園春·雪》,結果柳亞子一瞬間被這首詞給震驚了。作為當時文豪柳亞子,很快就把這首詞給傳播到了文學各界,一時間引起了當時文學界的名流紛紛讚歎。

而這個時候正是重慶談判前後,老蔣突然聽到偉人文學之名大震,覺得非常的不服氣。所以就糾結了一大群人,想要在文學上壓倒偉人的這首詞。

可惜的是這些也是當時的文學界名流的人,在那裡合夥搗鼓了很長時間,最終的結果仍然是,連他們自己都覺得比不上這首詞。

所以說當時偉人的文學水平首屈一指,也算是一個比較客觀的說法。

不論是白話文還是文言文,許多當時偉人創作的,幾乎在後面都成了可以供人揣摩的經典。所以能夠讓偉人覺得一嘆的輓聯,自然也是不一般。

為何這個人的輓聯會讓偉人一嘆,並且還向附近的人詢問輓聯的作者呢?

2、詩友的詩友:誰的文采讓偉人也禁不住讚歎?

其實這也與陳毅元帥有關。

陳毅元帥本人也是一個‘文藝青年’,尤其是他還特別的喜歡寫詩,在世的時候還經常和偉人互相進行詩詞交流。戰友加上詩友的犧牲,使得偉人在陳帥去世後非常傷感。

1月10日中午他輾轉反側,儘管他是每天晚上忙得千頭萬緒。而且此時還有很多的事情沒有處理,他還是決定要去送這位老朋友最後一程。

他去參加陳帥追悼會的事情,還引起了當時許多人的一番手忙腳亂。因為之前並沒有這個安排,偉人確實非常忙。

這次追悼會的規模定額在500人左右,所以雖然其實很多人想來,但是最終只有極少數人能夠親臨現場。不過即便是如此,現場的氣氛仍然顯得很肅穆。

偉人看到這一幕,也不禁想起了之前與陳毅的往事。

曾經他們還互相贈送詩詞,從此就再也沒有這個機會了。

想到詩詞,偉人也忍不住看了看周圍的輓聯。輓聯既是表達對逝者的追思,同時也是體現一個人文學水平的地方。不過絕大多數輓聯是比較平常的,卻有一副輓聯引起了他的注意,只見上面寫著兩行字:

“仗劍從雲作干城,忠心不易,軍聲在淮海,遺愛在江南,萬庶盡含哀,回望大好山河,永離赤縣;

揮戈挽日接樽俎,豪氣猶存,無愧於平生,有功於天下,九原應含笑,佇看重新世界,遍樹紅旗。”

一副輓聯把陳帥的一生描繪得波瀾壯闊,無論是文采還是寫實方面,都足以讓人擊節讚歎。

3、民國四公子之張伯駒

偉人本來也是一個優秀文學家,所以看了之後覺得比較欣賞,因此特別好奇是誰寫了這麼一副輓聯呢?他向陳帥的夫人張茜詢問,張茜回答他是張伯駒。

偉人再次端詳了一會兒這個輓聯,彷彿再次回想好友的一生,由衷地讚歎道:“這個輓聯寫得好。”

張伯駒何許人也?他的一副輓聯為何會得到偉人的讚歎?他又為何會給陳帥寫輓聯呢?

現代人可能不太熟悉張伯駒,不過在民國的時候張伯駒可是個大人物。他與張學良、袁克文、溥侗並稱民國四大公子。無論是出身還是才學方面,張伯駒在當時都可謂是一絕。

首先說說張伯駒的出身,他是袁世凱的表侄。而且他自己本身的家族也是名門大族,有著相當良好的家學淵源。

按理說作為袁世凱的表侄,張伯駒這種身份多半會從軍從政。但是張伯駒雖然從小才華橫溢,是當地的出名的小神童。他對軍政不是特別感興趣,反而對於文學、文物特別感興趣。後面袁世凱倒臺後,他就安安心心地做了一個富家公子。

4、富家公子的豪橫“敗家史”:為了中國的文物

不過他富家公子的生活,卻因為自己的一個愛好而葬送了。

那就是他特別的喜歡蒐集文物,尤其是當時外國人不斷地掠奪、搶購中國文物。

張伯駒不忍心讓這些東西流落海外,所以就花了大量的家財來購買。而那些文物收藏家們,在得知張伯駒為了保護文物不惜千金後,也是儘可能的獅子大開口。張伯駒家其實還是很有錢的,但是也頂不住他買了大量的國寶級文物。

不過等到建國之後,張伯駒卻把這些自己花天價買來的文物,大量的無償捐獻給了國家。這其中包括大量的國寶級文物:比如李白的手跡《上陽臺帖》、還有現存最早的名人手跡晉朝陸機的《平復帖》,為我國的文物保護和文化傳承做出了突出的貢獻。

但也正是因為他早年花天價買文物,導致他們家幾代人積累的財富,到了他這一代幾乎用了個底朝天。

所以建國之後他的日子慢慢地很難過,畢竟他家裡除了不能吃的文物,其他的東西他幾乎都沒有什麼了。而且他又把這些文物看作寶貝,如果不是捐獻給國家,別人花多少錢他是一份也不願意賣的,所以日子過得比較糟糕。

那麼,作為一個非常傳統的文人,張伯駒又是怎麼跟陳毅元帥成為朋友,並且在陳帥的追悼會上送這麼一副輓聯的呢?

4、陳張友誼:元帥和書生的惺惺相惜

前面說到陳帥本人也是個‘文藝青年’,所以在建國之後對文化事業也很關心。

1957年的時候有一個明清書畫展,剛好陳毅元帥和張伯駒都來到了這裡。陳帥與這個才華橫溢的讀書人聊天,得知了他為了保護文物不惜傾家蕩產的故事後,對張伯駒的愛國情懷豎起了大拇指。

加上張伯駒自然也是一名愛好詩詞的文人,所以兩人就這麼成為了好朋友。

一年之後張伯駒因故丟掉了工作,這可一下子要了他這個貴公子的命了。他就是一個單純的文人,本來家產都被耗乾淨,僅有的一份工作也丟掉了,這接下來的生活還怎麼過呢?

無奈之中他想到了陳帥,於是就給陳帥寫了一封信去請求幫忙。

其時張伯駒作為一名大學問家,在當時是有很多任職機會的。之所以丟掉工作是因為他的出身問題,所以陳帥在得知了這個情況之後,就非常及時地推薦他去吉林文史館任職。

張伯駒的學問底子在當時絕對是天花板一樣的存在,有陳帥的擔保他的出身問題也就不大了,所以張伯駒因此而得了一份餬口的工作。

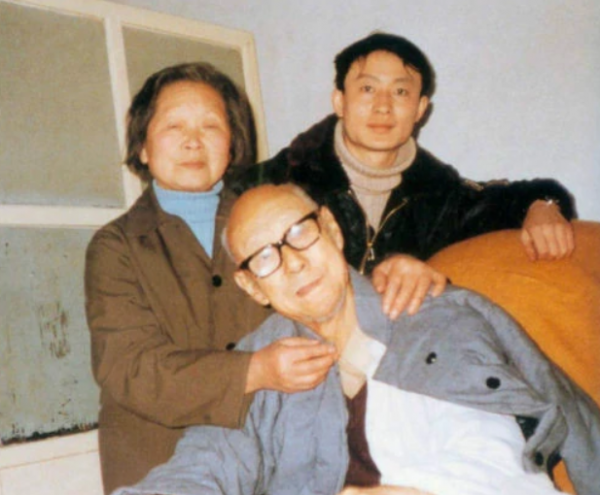

張伯駒一家人

張伯駒因此非常感謝陳帥。

沒想到張伯駒晚年非常的不幸,1971年的時候他再次丟掉了工作,並且還患上了重病。按理說作為一名有氣度的傳統文人,張伯駒應該是不想多次麻煩別人的。可是自己已經是老無所依了,丟了工作不打緊,還患了重病,不得已只能再次寫信向陳帥求救。

然而此次他卻沒有等來陳帥的親筆回信,因為陳帥自己也患上了重病,只能委託妻子給他回信。並且把他的問題向周總理反應,請周總理幫忙解決張伯駒的經濟問題。

5、最後一程:張伯駒竭誠獻上的輓聯

張伯駒得知這個多次幫助自己的好友重病,也是非常的想去看他一回。

,無奈此時他也躺在病床上,而且陳帥日理萬機也不一定有時間見他,因此兩人直到陳帥去世也沒有再次見面。

而陳帥去世後張伯駒想去參加追悼會,沒想到這個要求也是無法滿足——因為追悼會定額只有500人。這500人肯定要首先滿足陳帥生前的戰友,加上張伯駒又是袁世凱的表侄,所以無論如何輪不到他了。

但是張伯駒卻真心感謝陳帥的幫助,自己又不能夠親自去送別好友最後一程,萬般無奈之下就揮筆寫下輓聯,表達了自己對陳帥一生的高度讚揚。

沒想到他的這副輓聯引起了偉人的注意。

此時張伯駒的問題仍然沒有解決,所以張茜順帶就跟偉人說了下張伯駒的情況。

偉人對於這樣一個為保護咱們的文物,連自己諾大的家產都耗光的書生,也是頗有些讚歎他的行為。其實偉人自己也是個文物保護者,他曾經就向社會無償捐獻了自己的收藏品,這其中包括非常著名的王船山遺書。

在得知還有這樣一個讀書人,為了保護文物把自己弄得窮困潦倒之後,偉人也對這件事情上了心。並隨即向身邊的周總理表示,要他幫忙把張伯駒的問題給解決了。於是周總理在追悼會結束之後,立馬開始讓人去幫助解決張伯駒的困難。

張伯駒的醫療費用和工作問題因此得到了解決,最後在陳帥去世後的十年後去世。

其實咱們五千年的文化正是需要許多人來保護的,需要陳帥這樣的武將來保護,也需要偉人這樣的戰略家來保護,同時也需要張伯駒這樣的普通的讀書人來保護。

正所謂:天下者,我們的天下;國家者,我們的國家;社會者,我們的社會;我們不說,誰說?我們不幹,誰幹?