導讀:根據國家統計局公佈的資料,2021年中國全年國內生產總值1143670億元,比上年增長8.1%。按照全年6.4515的美元匯率計算,我國GDP達17.73萬億美元,人均GDP達到了1.255萬美元——鴉片戰爭以來第一次超過全球平均水平。回顧19世紀以來歐亞經濟的分流,中國這樣一個洲際型大國取得這樣一個歷史性的成就來之不易!當然,我們下一步要朝著更高目標邁進才能真正走向富裕。

19世紀全世界的市場一體化

奧羅克和威廉姆遜著有研究19世紀全球化的《全球化與歷史》,根據他們的說法,就各種商品的價格逐漸趨同這一意義上講,世界一體化始於1820年代。

所謂價格差的消失,是指運輸成本大幅下降,同樣的商品在世界各地都以相同價格出售。他們認為,在19世紀下半葉,商品和生產要素的市場在全世界範圍內被整合起來。第一次世界大戰開始時,幾乎沒有與世界市場沒有聯絡的地方了。換言之,世界經濟已經一體化了。

在他們看來,全球化的主要因素是貿易和大量移民。他們進而認為,英國的開放經濟正是世界一體化的原因。在1873~1914年,世界範圍內的實際工資差異已大為縮小。

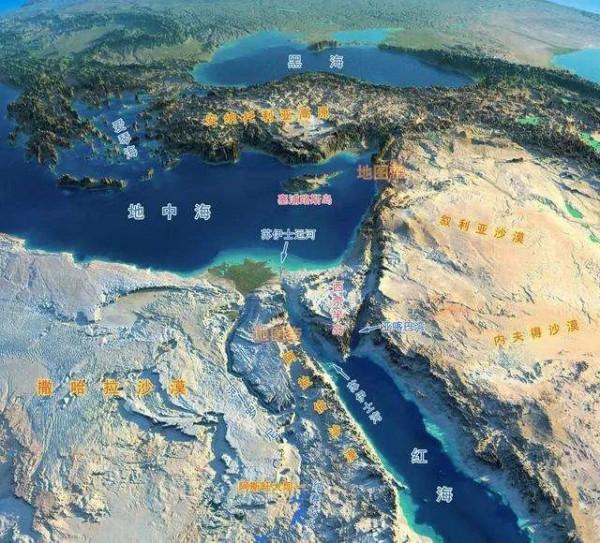

1869年,蘇伊士運河開通,歐洲和亞洲的距離大大縮短。運輸手段從帆船變為蒸汽船,改良蒸汽引擎等,引入提高運輸效率的方法。其結果就是,英國利物浦和印度孟買之間棉花價格的差距,在1857年是57%,1913年則縮小到了30%。

隨著蒸汽船和鐵路的發展,運輸成本顯著降低。因此,勞動力可以更方便地在世界上流通。如後文所述,在1890年~1910年間,鋪設鐵路的公里數急速增加。換言之,19世紀是以蒸汽船、鐵路為代表的“蒸汽時代”。

資本流動也在增加,對貧困國家進行了鉅額投資。在這樣的社會中,物流以及人口流動發生了怎樣的變化?

19世紀歐洲經濟有多大發展

安格斯・麥迪遜(1926-2010)將畢生精力致力於世界經濟增長率的測定,在這一領域取得了驚人的成就。但也有人指出,他的推測本身就是從稀少的資料中歸納出整體情況,所以並不可靠。但即便如此,作為長期的資料,也沒有比他的研究更好的成果了。另外,經濟資料齊備的19世紀以後的資料達到了直接使用也沒有問題的精度。

世界主要地區的人均GDP(1990年國際美元)

|

公元0年 |

1000年 |

1500年 |

1820年 |

1870年 |

1913年 |

1950年 |

1998年 |

|

|

中國 |

450 |

450 |

600 |

600 |

530 |

552 |

439 |

3117 |

|

西歐 |

450 |

400 |

774 |

1232 |

1974 |

3473 |

4594 |

17921 |

|

東歐 |

400 |

400 |

462 |

636 |

871 |

1527 |

2120 |

5461 |

|

日本 |

400 |

425 |

500 |

669 |

737 |

1387 |

1926 |

20413 |

|

印度 |

450 |

450 |

550 |

533 |

533 |

673 |

619 |

1746 |

|

亞洲(不含日本) |

450 |

450 |

572 |

575 |

543 |

640 |

635 |

2936 |

|

世界 |

444 |

435 |

565 |

667 |

867 |

1510 |

2114 |

5709 |

資料來源:[英]麥迪森:《世界經濟千年史》, 北京大學出版社,2003年,262頁 。資料根據1990年國際美元購買力測算。

公元0年到公元1500年的資料可信度較低。但19世紀世界各地產生了明顯差距,這是毫無疑問的。亞洲的話,將1500年和1870年相比,人均GDP反而下降了。

西歐比其他地區富裕是19世紀的現象。另一方面,亞洲和非洲1913年的數值,不用說1820年,即便是與1500年相比也不算高。但在1870~1913年,其他地區的上升率顯著。西歐的崛起發生在19世紀,其原因無疑是工業化。

鐵路的發達導致鐵工業飛躍

歐洲整體的工業化始於18世紀下半葉的英國工業革命。然而,從19世紀開始歐洲大陸才實現真正的工業化。

鐵路在歐洲工業化程序中發揮了極其重要的作用。鐵路不僅便利了人員和商品的流動,而且因為使用了大量的鐵,對於鐵工業的發展也有重要貢獻。加之蒸汽船的發展,進一步增加了鐵的需求。

角山榮對鐵工業的發展進行了準確的分析,我想在此一邊介紹他的研究一邊展開討論。角山將世界資本主義的發展階段分為以棉業為中心的階段(1760~1850),以鐵工業為中心的階段(1850~1873),和以資本輸出為中心的階段(1873~1913)。

在過去棉製品出口的基礎上,英國作為鐵製品的中心,經濟得到飛躍式發展。例如,生鐵的出口率從1850年的44%增長到1869-1872年的60%。

鐵路建設推動了鐵工業的發展。世界鐵路的總公里數,1847年為25100公里,1867年為157600公里,1885年為487000公里,1905年則達到了886000公里。

歐洲內部的鐵路建設於1850年由法國開始建設,1870年德國作為推動者而開始崛起。英國也決定在歐洲以外的世界興建鐵路,特別是非常重要的印度。在20世紀初期,印度鐵路的總長度達到了40000公里。

大為改善的歐洲人的飲食狀況

由於歐洲內部鐵路網的發展,歐洲以外的食品運抵各地後透過鐵路運往消費地。

馬鈴薯原產於美洲安第斯山脈,在19世紀蔓延到全德國。因此,德國下層社會的人們攝入的的卡路里基數上升了。此外,砂糖的原料從熱帶產的甘蔗變成了歐洲產的甜菜。因此,整個歐洲的砂糖生產量和消費量都大幅增加,歐洲人的卡路里基數上升,營養狀態大為改善。與已經進口到歐洲的咖啡、茶、可可等一起豐富了歐洲人的餐桌。

鐵路縮短了橫穿歐洲大陸的時間。歐洲世界已成為一個市場,食物可以快速供應。對此,大衛·柯比這樣描述:

工業化以前的時代,在歐洲沿海地區以外的地方,所消費的大部分鮮魚都來自河川、池塘和湖泊。即使到了1843年,像埃爾福特這樣的德國內陸城市,新鮮的海魚也極為罕見,令人們興奮不已。赫裡哥蘭特的水產業者和德國沿海的漁業社群為市場狹隘所困擾,對於他們來說,漢堡鐵路的開通無疑是一種救贖。鐵路的出現,使得海上捕獲的大量鮮魚能夠快速地運往歐洲內陸的城市和城鎮。

由此可知,鐵路將鮮魚運到了歐洲大陸各個城市。因此,歐洲人的飲食狀況有了很大的改善。

遠渡大西洋的歐洲勞動者

隨著蒸汽船的普遍使用,歐洲窮人渡過大西洋到達美洲已成為現實。

15世紀末,突然被發現的美洲為歐洲人提供了可用資源。如果美洲大陸不存在,歐洲將無法發展大西洋貿易,也無法進行工業化,可能比亞洲還貧窮。

美洲大陸擁有大量的自然資源。與歐洲不同,美國發展產業所必需的自然資源幾乎可以只由國內提供。另一方面,美洲大陸的人口很少。因此,人們的工資往往更高。這種時候蒸汽輪船就派上用場了。

1820到1914年,大約6000萬人從歐洲乘船來到世界各地。在19世紀初期,運輸成本很高,自由勞動者的流動仍很稀少。因此,大陸之間的遷移以奴隸為主。1820年代流動的自由勞動者每年只有15380人。與之相對的是,輸送的奴隸人數為60250人。

在1840年代,自由勞動者的流動猛增到每年178000人。從1846年開始的30年間,歐洲的洲際移民(不一定是到新大陸)年平均約為30萬人。

1820年到1940年的國際勞動者的流動,以歐洲到美國的移民為中心。這就是本節不討論亞洲、而將考察物件限定為新大陸的原因所在。

歐洲移民原本工資很低。例如,愛爾蘭人、義大利人和挪威人比國內工資分別上漲了32%、28%和10%。1870年到1910年,國際實際工資差距縮小了28%。在此期間,新大陸和舊大陸之間的工資差距從108%縮小到85%。

如果沒有大規模移民,1910年的工資差距估計將達到128%。因此,1870年至1910年的實際工資差距的縮小,移民做出了很大貢獻。

來到新大陸的移民的流動成本,將由早前來到新大陸的移民承擔。因此,形成了一個由過去移民推動現在移民的體系。歷史學家稱之為“連鎖遷移”。

儘管有如此眾多的移民存在,但歐洲工業化的紅利並未惠及所有歐洲人。例如,義大利就很貧窮,南部更窮。斯堪的納維亞半島也經歷過工業化,但該地區的生活水平趕上或超過整個歐洲的水平,是到20世紀的事情了。因此,認為工業化迅速使歐洲變得富裕是錯誤的。歐洲確實變得富裕了,但這種影響仍停留在有限的範圍內。

另外,美國雖然也進行了工業化,但其人口密度低於歐洲,因此可以推斷,由於勞動力短缺導致工資較高。另一方面,歐洲透過將低薪勞動者驅趕到美國,從而成功地減少了歐洲的勞動者數量,從而提高或維持了他們的工資。

因此,就勞動者的遷移而言,歐洲和美國是相互依存的關係。

全球化促進了世界物流的發展,並提高了歐洲人的生活水平。但也擴大了與其他地區的差異。參閱麥迪遜作成的表可知,從1820年到1913年,西歐的人均GDP有了顯著增長,但亞洲和非洲並沒有受益。

基於輪船和鐵路的物流的增加,為歐洲人帶來了巨大好處。過去貧窮的人們主要移民到了美洲大陸,並不降低歐洲人工資的體系已經形成。而且,全球化使歐洲人可以買到世界各地的食物,其生活水平大為提高。