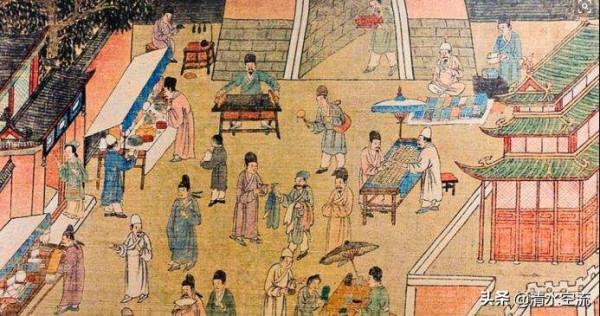

眾所周知,明朝的軍事制度是衛所制度,是明太祖朱元璋所創立,其構想來自於隋唐時代的府兵制。用朱元璋自己的話說就是,不用國庫一文錢,而養軍隊百萬。明朝各個地方包括郡縣,皆設立衛、所,外統于都司,內統於五軍都督府。也就是說,衛、所分屬於各省的都指揮使司,各省的都指揮使司又由中央的五軍都督府劃片管轄。

一個衛所是軍隊的核心作戰單位就是指揮使,其中包括五千六百戶。每個軍士都有自己的家庭,妻兒老小都在一起,千千萬萬這樣的衛所軍戶組成了明朝軍方核心階層。衛所駐防的區域就是一個以軍事為主的城市。在非戰時。不管是普通衛的屯八戍二還是屯衛的全民屯田,專職屯田生產的永遠佔大頭,一個衛五千人,專門負責種田的可能要佔到四千以上,日常操練的一千都不到,這是常態。而且最重要的是,這些家庭也會有自己的孩子,他們的孩子仍然是軍戶,而只需要一個孩子襲職接替父親的軍士身份,他的兄弟將以軍餘的身份仍然保持軍戶身份,但是他們不再有職業限制,種田經商還是讀書科舉全然無所謂,這也就是為什麼明朝那麼多大學士尚書侍郎御史等高官是衛所籍。

對於有軍事任務,或者是軍事要地的衛所,他們的軍事任務比較重,自己生產的往往不夠,還得需要中央的轉運。這種運轉又必須透過地方文官政府,但明朝文官制度卻與軍戶制度截然相反,明朝文官制度主要分兩部分,選官制度和任官制度。中樞基本上是選官、而地方基本是任官,地方官員基本上是三年一換,目的是就是防止地方官員做大。這就是說,文官是流轉的,而軍戶是固定的。

明朝初期,武將高於文官,明宣宗時期之後,地方衛所指揮若要去拜訪知府,必須自稱“恩堂”。衛所指揮和當地知府若在路上相遇而知府不下馬錶示敬意,衛所官員能直接憤怒的“鞭辱僕隸”。而明初總兵有列侯的美名,碰到地方官員,地方官員都是“伏謁如屬禮”。但隨著時間推移,文官的地位不斷地提高,武將勳貴集團地位不斷地被降維打擊,尤其是土木堡之變之後,武將集團就徹底被文官集團踩在腳下就是在這種情況下,這場涉及明朝地方文武官員核心利益的案件就是在這樣的一種背景下爆發的。

明武宗朱厚照正德十二年,四川布政使與四川都司衙門分別上奏彈劾對方,四川布政使彈劾成都左護衛劫掠民財,騷擾地方,四川都司彈劾成都知府衙門侵佔軍方田地。由於是相互告狀,明武宗與內閣一時不知道該如何處理。那此事到底是孰是孰非呢?實際上事情並不大,正德十一年(公元1465年)農曆十月十九日,成都府某縣幾個商人竇安平,蘇聯(名字很特別)幾個人將收購來騾馬,毛驢,布匹等一起運送臨縣的鄉下出售,由於距離比較近,誰也不怎麼在意。

就在這隊商旅在一處僻靜的地方休息的時候,並不時喂喂牲口,大家自己也吃點乾糧。就在此時,不遠處騎馬跑來兩個大漢。大漢的不遠處隱隱地還能看到幾個人。兩個大漢一繞著這隊商旅轉了一圈,然後一前一後堵住了這些人,就在竇安平,蘇聯幾個人還在疑惑的時候,前面那個人已經把腰刀給抽出來了,輕蔑地打量了這些人幾眼,隨即喝道:“立即把牲口留下,敢叫一聲,立即讓你們去見閻王爺”。竇安平,蘇聯幾個人做夢都想不到,青天白日朗朗乾坤,就在縣城附近就有人敢於公開搶劫,現在這年頭車匪路霸都這樣猖獗了嗎,由於事發突然,竇安和蘇聯幾人等手無寸鐵,未免懼怕這些惡徒,地處荒僻自然也便不敢呼救。兩名強盜一個呼哨,遠處騎馬來了一些人,自然而然地將這些牲口以及馱運的布匹拎到自己的馬車上,揚長而去。

過了好大一會,竇安平,蘇聯幾個人才算回過神來稍後,驚魂初定之後,面面相覷。才知道這不是做夢而是發生在眼前活生生的事實,這些商人掐指一算此行蒙受的損失,簡直是讓人心痛不已,如果不能追回損失這些商人只有上吊一條路。這些商人自然是不能善罷甘休,他們沿著這些車匪路霸的“腳印”一路追到一個叫“高老莊”的地方(原文如此),這些人就失去了蹤跡。竇安平,蘇聯就壯著膽子向莊子里人打聽這些車匪路霸的行蹤。莊子裡的人對這些商人說:“他們剛剛的確看見有兩個騎馬的人帶著一群人馱著貨物途經此地,但他們不是車匪路霸,更不是流竄作案的小賊,卻是本鄉本土的熟人,領頭兩個人,一個名叫“潘復”,另一個名為“葛元一”,二人都是給衛所王指揮家看守管理田莊的管家。據這個人說,潘復和葛元一二人騎著馬、馱著貨物很有可能去一個叫“馬家營”的地方去了。

在得到準確資訊之後,竇安平,蘇聯二人就把剩餘的驢騾和物資(強盜由於人手不夠,只劫掠了部分物資)寄存在高老莊一個叫苗橫的家裡。又和此人借了軍馬,防身武器(弓箭,腰刀),騎上馬直接前往馬家營去探看一下,苗橫此人與竇安平比較熟悉,而且有商業往來,算是知根知底。竇安平與蘇聯一路朝著馬家營方向沿途搜尋、打聽潘復和葛元一的動靜。你還別說,在半路上二人就得到一個訊息,潘復和葛元一二人正在馬家營裡面的一個飯店內吃飯(膽子不小),二人吃完飯之後,再將這些物資運回王指揮家的私人田莊。竇安平與蘇聯經過商量之後,決定武力奪取屬於自己的的財產,而且定下了一條“守株待兔”之計,二人首先購買一身用於偽裝的衣服,然後拿著腰刀和木棒來到一個叫“延津口”河邊,悄悄地埋伏在石橋旁邊,因為這是前往馬家營的必經之路,二人在此張網以,準備一句擒拿二賊。

潘復和葛元一這頓飯吃的時間可不短,二人酒足飯飽之後直到下午申時(三點到五點)左右,潘復和葛元一才騎馬帶著部分物資抵達小河邊。竇安平與蘇聯二人趁二賊下馬過橋(弓箭置於馬背)、疏於防範的時候,突然採取武力行動。竇安平手持木棒攔截潘復,當頭就是一棒,沒有任何防範的潘復一下子就被打倒了。蘇聯也是不弱,一個掃堂腿就把葛元一給撂倒了。隨後就舉拳痛毆葛元一,這葛元一的身體太差了,三拳下去葛元一就暈厥過去了。在四人在扭打過程中,馬匹馱負的布料散落在石橋旁的一片莊稼地裡。竇安平與蘇聯把二人打倒之後並捆縛結實。隨後,蘇聯就去把當地“總甲”水木易等人前來驗明正身。竇安平與蘇聯二人告訴竇安平與蘇聯:“這兩個人是強盜。強行掠奪我們二人的物資,牲口。現在我們兩個人已經將二賊給拿下了。

總甲水木易一聽立即道:“不會吧,別人我不知道了,這葛元一我可認識,他就是本村的,你們腳下這塊地就是人家葛元一的,有道是“兔子不吃窩邊草”。他就算打劫也不能在家門口啊”,你們不是誣告吧”。水木易說到這裡不由得打量一下二人,怎麼看都覺得竇安平與蘇聯不像個有錢的主,更不像商人。聽到這裡的潘復不僅高喊:“胡說,胡說,竇安平與蘇聯是誣告,而且無故毆打他人,血口噴人,冤枉啊,冤枉”。葛元一也補充道:“我和潘復給左護衛指揮使王大人看管莊子,要田有田、要房有房,要錢有錢,大家都是鄉里鄉親的,抬頭不見低頭見。我就算搶劫也不能搶鄰居啊。再說,我也知道犯強盜之罪必死,我們有家有口,又不缺錢,不瘋不傻。去搶劫幹什麼?我們有福不享、有病啊,退一萬步所,就算搶劫,就他們這點東西我們還看不上。會打他們那點東西的主意”。這番話一說,竇安平和蘇聯一聽大怒,四個人頓時就對罵起來。

總甲水木易一聽也是十分躊躇,左右為難,畢竟他也不是縣官,判斷不出孰是孰非。在這種情況下,水木易立即將竇安平與蘇聯,潘復和葛元一四個人連人帶贓一併送縣衙公斷,真偽自明。到達縣衙之後,經縣衙知縣親自審問之後,潘復和葛元一承認了竇安平與蘇聯對二人的指控。知縣立即讓四人簽字畫押,隨即依《大明律》規定:“對潘復和葛元梁處以斬立決”。隨後將此案移交成都府衙門複核並轉大理寺簽字。但到了都府衙門複核階段。潘復和葛元一在幕後主謀王指揮使支援下突然翻供。二人在訴狀上聲稱:“幾個月前,縣衙門清理丈量土地。他們二人為王指揮使的田莊進行丈量土地,和知縣馬原個人的田產在劃界中發生一些爭議,彼此結仇。

潘復和葛元一在關於搶劫的事情是他們時候說:“當日,正德十一年十月十九日,他們一行人趕了早集,回程在“馬家營”的一個飯店吃好飯,最後回王指揮家的莊子料理事務,從頭到尾自始至終不曾在半道上遇見過竇安平與蘇聯一行人,自然也就沒有所謂的搶劫了。二人在返回途中,他們下馬過橋,就恰巧看見竇安平與蘇聯在橋頭休息,行李、布匹隨隨便便扔在葛元一家裡的田地裡,他們帶的驢子、騾子壓倒了莊稼苗,驢子、騾子在田間亂踩亂拱,竇安平與蘇聯對此也不聞不問,不管不顧,只顧自己休息,葛元一看見自己家的田地被糟蹋,自然是十分不悅,就黑著臉上與竇安平吵起來了”。

竇安平一聽立即就反駁道:“你二人跟著王指揮使吃香喝辣,銀子更是多如牛毛,又何必跟我們家的驢子、騾子計較。就這樣雙方言語不合,口角不斷,火氣也越來越大,繼而上升到全武行。潘復和葛元一武功欠點火候,被竇安平與蘇聯擊倒在地,押送到縣衙,知縣馬原對此心知肚明,但卻藉機公報私仇,根本沒有進行任何問詢和調查,不分青紅皂白,一通嚴刑拷打,逼我二人低頭認罪,我二人受刑不過,不得不低頭,違心承認。

成都府衙門立即將知縣馬原找來調查,一查就得知,知縣馬原在治下沒有一塊土地,他在此不過任期三年(最多六年),就要調走,要不動產根本沒有任何實際意義,要貪汙不如銀子實際,他就算要買地,最佳方式去老家買地,此案完全就是當地指揮使公然劫掠地方,騷擾地方治安。二審依舊判罰潘復和葛元一斬立決,並要求成都左護衛司立即交還物資。並一行文四川布政使衙門和四川都司衙門。但這裡的問題是,成都左護衛王指揮使屬於世襲軍戶,樹大根深。第一代叫王俊,洪武六年選充小旗,七年並充總旗,十一年調權鷹陽衛左所百戶。十二年實授本衛流官百戶,二十一年欽升成都左護衛。成為世襲副千戶。在傳到第五代,也就是明孝宗的時候,成都左護衛中世襲副千戶王錦因殺賊獲功一級升指揮僉事,升正千戶。到了明武宗已經是第七代了,也就是現任成都左護衛中世襲,正千戶王符。四川布政使衙門要想把他扳倒並不容易。

這正千戶王符雖然公然劫掠地方,但也能坐以待斃,也是立即行文兵部,控告成都知府衙門侵佔軍方田地。在這裡我們不僅有一個疑問。正千戶王符(起碼是個師長)為何要劫掠地方。關於這一點就是軍戶破產了。因為在名義上,軍戶的田地的糧食是歸國家所有、供作戰的旗軍作為軍糧使用,但實質上則是被世襲的高階軍官所支配。這些武將世襲,招募家丁或奴役軍戶耕種,採取超經濟剝削的辦法掠奪這些剩餘產品。到了明代中期以後,世襲武將更是大量奪取衛所屯田、奴役軍戶來進行耕種,以維持自己的私兵部隊,這種“衛所制崩壞”恰恰是封建制的發展而不是破壞。正德初期,皇帝曾試圖對軍官的這種封建化傾向採取限制措施,結果反而因引起九邊兵變而失敗。

在這種情況下,軍戶被歧視和逃亡是理所當然的事情。除了世襲軍官以外,有什麼人願意甘心“獻了終身獻子孫”地充當奴才(軍戶)而不是相對自由人(民戶)呢?。就正千戶王符個人而言,他自己雖然不缺銀子,但需要養私兵給他打仗。而且待遇又必然高於國家所供養計程車兵,在這種情況下銀子必然不夠用,所以只能採取這種劫掠地方的措施。這樣自然與布政使衙門發生衝突。

就這樣兩份截然相反的報告直接擺在了正德皇帝朱厚照和內閣的面前。面對地方文官與軍方衝突,內閣也是十分為難,照理應該支援四川布政使衙門。但想起正德初年的那場軍變。經過幾番探討,內閣票擬並經正德皇帝朱厚照同意。最終做出如下判決:“四川布政使調離另有任用,知縣調離。而左護衛中世襲,正千戶王符,降為副千戶,所劫掠物資返還,潘復和葛元一斬立決”。實際上就是各打五十大板,不了了之。一年之後,王符恢復原職。他的這個左護衛中世襲,一直延續的崇禎。

我是清水空流,歷史的守望者。期待你的關注和點評。