一直好奇,春秋時期軍事通訊主要依靠什麼?

靠烽火,明顯不行!烽火傳達資訊簡單,只能是緊急預警,那能承擔國家之間相互溝通、軍事協調的任務!

是信鴿?不,信鴿直到西漢才開始使用,而且存在可靠性問題。一旦失敗,誤了國之大事,那不得了!

但《左傳》開篇,就出現大量諸侯之間,大夫與諸侯之間的機密通訊和軍事協調工作。

比如,衛國在鄭國的北面,而能調動鄭國之南的宋、陳、蔡各國共同討伐鄭國,竟圍鄭國東門者五日。靠什麼聯絡?如何保密?如何不負使命?如何如約而至?如何統一號令?

大夫石厚致信蔡侯,竟能將衛州籲緝拿。這種機密書函如何傳遞?拿著一大堆竹簡?還是一份帛書?

更有甚者是晉國方伯曲沃莊公,在魯隱公五年春天對晉都翼城採取了大規模軍事行動(或者叫叛亂行為亦不為過),這次行動的聯絡保障就讓人費解!邢國在太行之北,離翼城直線距離300公里;鄭國在大河之南,離翼城直線距離226公里;周王室在洛陽,去翼城不僅要涉渡黃河,還有群山阻隔。這種大規模的軍事協調行動,保密性、可靠性極端重要,如果訊息被截獲,如果不能如約而至,都有可能導致失敗。曲沃莊伯是怎麼做到的?

答案同樣記載在魯隱公五年秋,鄭國得到邾國的通報,宋國搶掠了本國莊稼,建議鄭國出兵伐宋,報東門圍困之仇,邾國願意前為嚮導。要知道,邾國在魯國東側,相距不下300公里。鄭國聽從邾國建議,發兵宋國。宋國接到警報,給魯國送信,要求出兵協助。魯隱公接見了宋國使者,聽說鄭國軍隊已經進入邊境,準備發兵救援,於是問宋國使者:“鄭軍到了哪裡?”使者說:“還沒有進入我國”,魯隱公聽罷大怒,就沒有出兵。

透過這個案例和對話,我們可以確切地知道,使者,只有使者才是諸侯之間重要資訊的溝通者,也是軍事通訊的責任者。不論是石厚,還是曲沃莊公,都是派使者送達訊息,約定時間,共同採取軍事行動。

使者就是諸侯和大夫的代表,其言行代表國、家利益。比如魯隱公給宋國使者說:“君命寡人同恤社稷之難,今問諸使者,曰『師未及國』,非寡人之所敢知也。”魯隱公這完全是把宋國使者作為宋國國君在對話:“陛下命寡人解救社稷之難,但問使者,卻說鄭國軍隊還沒進入宋國!這不是開玩笑嗎?我不是不幫忙,我實在很為難。”

使者擔負的責任如此重大,但不可能是策馬疾行,一般應是馬車。使者出行,那都是持節而行,一隊人馬,應該很顯眼,而且不可能很快!

這樣的效率,這樣的保密性,能有效承擔起“國之大事”的責任嗎?

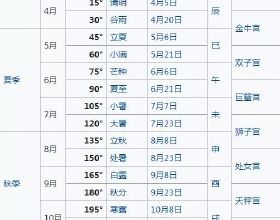

![二十四節氣歷:辛丑歲 白露12日[候二]洋歷:2021年9月18日[週六] 二十四節氣歷:辛丑歲 白露12日[候二]洋歷:2021年9月18日[週六]](http://i.kkannews.com/thumb/280x220/a/b9/ab9536dd4147d3e96941bdfe255a6914.jpg)