說起來,史沫特萊能夠來山西,更多的是受到了朱德行蹤的影響,而一旦她踏上這塊戰旗飄飄的火熱土地,懷揣的那顆正義之心和對被壓迫民族的強烈責任感,便使她情不自禁地把自己同眼前正在進行的鬥爭完全維繫在了一起。

在八路軍中,史沫特萊沒有把自己僅僅限於對朱德的繼續談話,而是把更多的時間、精力用於了隨軍採訪上。正是在採訪的過程中,她還結識了任弼時、林彪、劉伯承、聶榮臻、賀龍、鄧小平、徐向前、陳賡等眾多共產黨和八路軍的高階領導人,並廣泛接觸了根據地的老百姓,與他們建立了真摯、深厚的感情。看到八路軍給老百姓挑水劈柴,史沫特萊便拿起掃帚,給大爺大娘們打掃院子。老百姓自然也把這個黃頭髮藍眼睛的外國記者看作了親人,把熱乎乎的煮雞蛋塞到她手裡,向她傾訴心裡話。

每當這種時候,史沫特萊就感到心裡發燙,眼內盈滿了熱淚,覺得與朱德和八路軍戰士及根據地的人民群眾在一起,自己的內心世界獲得了淨化,精神境界昇華到了一種從來沒有過的高度。由此,她更為自己在激烈的鬥爭面前仍然是個旁觀者而內疚,渴望進一步窺探中國革命者的內心世界,用手中的筆更好地描繪他們的偉大斗爭,反映他們為之獻出生命的堅定信念。

但是,1937年底,日本侵略軍不斷向華北增兵,山西的形勢越來越嚴重,八路軍總部也經常轉移。朱德考慮到史沫特萊的安全,勸她離開山西到漢口去。史沫特萊卻不願意離開八路軍,她差不多是哭著說:

“我和八路軍一起度過的日子是我有生以來最幸福的日子。不跟你們在一起,我精神上就不得安寧。不,我不願意在精神上死亡,我要跟你們在一起。”

朱德仍然不答應。這時,本來不信上帝的史沫特萊,卻引用《聖經》裡的話說:“你們去哪兒我就去哪兒,你住哪兒我也住哪兒,你的鄉親就是我的鄉親,你的神就是我的神,你死在哪兒,我就死在哪兒並葬在哪兒。”

朱德笑了,但還是沒有讓史沫特萊留下來的意思。史沫特萊沉不住氣了,便去找康克清,請她說服朱德,但朱德毫不動搖;她又去找任弼時,任弼時也不支援她。

他們說:“去前方的人都要會打槍。”

“我會打槍,”史沫特萊說,“我是美國西部長大的。”

“但你是一位婦女。”

這一下,史沫特萊可火了:“又不是我想當婦女才成為婦女的。” 她衝著他們大發脾氣,“是上帝把我造成這個樣子的。”

這句話引得大家哈哈大笑,史沫特萊自己也忍不住笑了。

朱德隨即繼續耐心地勸說道:“到漢口去吧,在那裡,你作為一個作家,一個醫療裝置和藥品供應的組織者,可以比在戰場上做更多的事情,作更大的貢獻。”

史沫特萊默默地同意了。

1937年隆冬,天色陰沉,寒風凜冽。當八路軍總部又一次開始轉移的時候,史沫特萊只好收拾簡單的行李,帶上那部十多年來如影隨形的手提式打字機,儘量裝出高興的樣子,與朱德告別,到漢口去。

史沫特萊到達漢口的時候,已是1938年1月9日。作為八路軍英勇抗戰的見證人,在這個全新的環境中,她正如朱德所希望的那樣,充分地發揮一個非黨記者和政治活動家的作用,從新的領域裡為遠在山西的八路軍和根據地人民,做了大量有益的事情。

到漢口沒幾天,史沫特萊就在許多進步團體的安排下到處演講,宣傳八路軍的戰績:

1月14日,她向漢口《新華日報》記者發表公開談話;

1月23日,她應漢口青年記者協會的邀請,向中外記者介紹在八路軍中的見聞,呼籲向前線提供援助;

1月28日,在中國婦女團體聯合會為紀念凇滬抗戰六週年舉行的茶話會上,用平型關大捷和陽明堡戰鬥的戰例,證明中國抗戰必勝,要求國民黨政府吸取八路軍的經驗,實行全面抗戰。

她還帶著軍用地圖和八路軍繳獲的日本軍刀和軍大衣,在漢口德明飯店舉行的記者招待會上,在美國海軍基督教青年會和英國揚子江巡邏艦隊的旗艦上,向中外記者和英美等國官兵作過演講。

史沫特萊在漢口先後活動了有10個月之久。這段時間裡,除了透過演講宣傳八路軍的英勇事蹟外,她還寫了很多文章,發表在《曼徹斯特衛報》和《密勒氏評論報》上,進一步反映中國抗日軍隊的戰鬥業績和他們所面臨的困難,投入很大的精力為中國紅十字會募捐。

她曾經在基督教中華聖公會魯茨主教和他的女兒弗蘭西絲的幫助下舉辦了一個晚會,並在晚會上講述自己在前線的見聞,還以激昂嘹亮的嗓音唱了一首《最後關頭》,請漢口的有錢人給前方將士捐款。僅僅在幾天以後,她便到漢口八路軍辦事處,把10300元捐款,交到當時正在漢口的八路軍副總司令彭德懷手中。

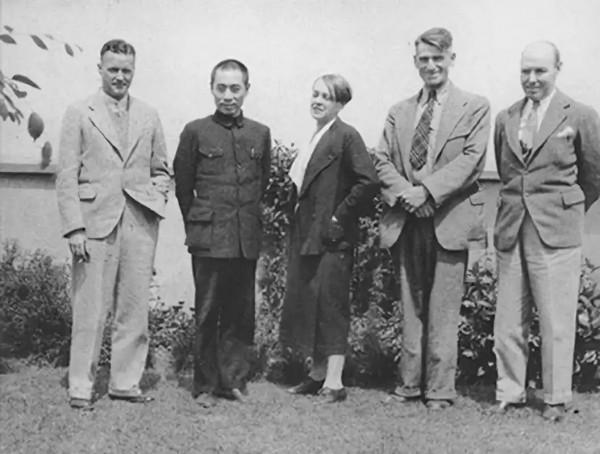

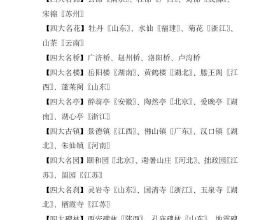

1938年1月,史沫特萊(右一)在武漢同彭德懷(中)、斯特朗(左二)等在一起

那次,史沫特萊還在安娜·路易斯·斯特朗邀請老同學孔祥熙共進晚餐的飯桌上,大膽地向孔祥熙募捐,要求他為家鄉同日本人作戰的農民游擊隊捐款。儘管引起了孔祥熙的大為不滿,但在她的極力爭取下,最終還是從孔祥熙手中拿到了一張給山西遊擊隊的鉅額支票。

她甚至利用定期從漢口到長沙去送救護車和醫療器械的機會,把募捐活動延伸到了長沙,並獲得了很大的成功。以後,她又給各條戰線的抗日士兵送去1000雙手套、線襪和步鞋,還有1萬元和300磅藥品。

史沫特萊對於八路軍、游擊隊所面臨困難的報道,也引起了世界各國反法西斯力量的關注。在美國,成立了以羅斯福總統的母親薩拉·羅斯福為名譽會長的中國救援委員會,她透過宋慶齡把醫療用品送到八路軍和游擊隊手中。

特別值得一說的是,還是在延安的時候,出於對根據地醫藥衛生情況的關心,史沫特萊就和毛澤東同志聯名向美國總統羅斯福致函呼籲,希望派醫療技術人員到中國,促成了諾爾曼·白求恩的中國之行。她還和朱德同志聯名寫信給她的老朋友、印度國大黨主席尼赫魯,使得印度派出了以柯棣華大夫為首的一支援華醫療隊。1938年10月,印度醫療隊到達漢口時,還是史沫特萊負責迎接,並設法把他們送往延安的。後來,白求恩大夫和印度醫療隊都輾轉來到了晉察冀抗日根據地,和八路軍一起出生入死,進行戰地救護工作,為中國人民的解放事業做出了巨大的貢獻。史沫特萊在其中可謂功不可沒。

印度醫療隊去到延安後不久,史沫特萊也在日本侵略軍對武漢發動進攻前夕,隨著中國紅十字會醫療隊撤退到了長沙。離開漢口前夕,周恩來同志在王各珈山上的寓所裡會見了她。

時值深秋,滿山火紅的楓葉和蒼松翠柏,顯出旺盛的生命力。周恩來同志說:“我們中國有句名言,‘疾風知勁草’。您對中國革命的支援,是在我們最困難的時候,惟其如此,我們永遠難以忘記。” 周恩來同志的話,表達了當時抗日陣營和今天億萬中國人民的真正心聲。