小武和欣琦的家,隱匿在北京西二環的一個衚衕裡。初次拜訪是在兩個月前,我沿著門牌號找到了一個看起來“普普通通”的傳統四合院。

拉開第二道門,與入口狹小的玄關不同,曲折過後映入眼簾的是一個豐富、熱烈、溫暖的空間:客廳層高6米、陽光透過屋頂天窗和四扇大的落地窗灑進了室內的每個角落,幾百種植物錯落有致地擺放著……這完全打破了我對四合院的固有認知。

小武笑稱自己是“草根階級”,一個“學渣”。他是河南安陽人,因求學來到北京,已經在這裡生活20多年。從最初住地下室至今,他已經換了10幾個住所了。

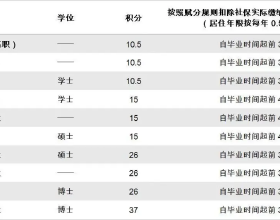

女主人欣琦是北京大學博士,杭州人,畢業便進入了位於國貿的麥肯錫公司工作,算是一個社會精英。她是從最光鮮的一面開始瞭解這座城市的。

現在家裡容納了全球600多種植物,已經到極限了

幾年前,一次偶然的機會,欣琦來到這個百年四合院拜訪了正在改造房子的小武,看似完全不同的兩個人,因此相識。

他們是怎麼走到一起的?女兒出生後,夫妻倆如何做到不雞娃?在沒有一張施工圖的情況下,小武如何僅憑畫草圖就將一箇舊倉庫改造成了這麼漂亮的四合院……在北京這樣光禿禿的冬天,我們帶著這些好奇走進了這個全北京最“綠意盎然”的家。瞭解了這對異鄉夫妻背後的生活趣事。

欣琦&小武

杭州人&安陽人 現定居北京

北京西城區 · 260㎡ | 裝修花了1年半

一個北大博士,一個“學渣”,

因四合院相識。

最初想住進四合院的是小武。2016年,他希望找到一個可以重新裝修、價效比高的房子,能親自改造出一個以植物為主題的民宿。

“第一次來,便看到了這種大的樑柱、地面上有兩條類似故宮臺階的邊石,室外還有兩棵擎天的核桃樹,就覺得這不是一個普通的宅院,我覺得在北京很難再遇到第二個這樣的房子了,立刻租了下來。”

改造前的四合院

正對著室外庭院的兒童房,是改造後家裡景觀最好的房間

每天晨起的第一縷陽光早早就會照射進來

當時欣琦還在從事著和家居相關的工作,一個朋友告訴她,有個人在衚衕裡造房子,很有趣。欣琦出於好奇找到了這裡,兩人因為這個房子相識了。

小武是一個精益求精的人,所以改造進度很緩慢,欣琦決定幫他做監工。在相處的過程中兩人建立了“革命友誼” ,決定走到一起。欣琦來到北京之後,一直在各個城市公寓之間穿梭,她說:“其實每一個北漂青年,都很嚮往能住進衚衕,這裡安安靜靜地,鄰里關係也很親密。”

兩人一拍即合,決定把民宿改造成新家。70%是小武原本設計好的,30%是根據兩個人的生活習慣重新規劃的,改造陸續花了一年半的時間。

女兒已經三歲了,在四合院的屋頂露臺

把百年樑架、南洋花磚裸露出來,

民宿改成一家三口的新家。

整個空間佔地面積約260平米。從外面喧囂的大雜院推開第一道門進來,就進入了一個非常狹窄、沉靜的空間。這是重新隔出來的一個過渡區域,有點先抑後揚的感覺,也不壓抑。

入口隔出一個狹窄空間,作為玄關使用

迎面看到的是一整面跨度很大的豎條紋格柵,在其頂部和底部,預留出了兩個長窗。透過底部50公分高的透明玻璃,隱約能看到高低錯落的植物在花磚上斑駁的影子,還挺浪漫的。

冬天,室外的植物全部搬進了室內過冬

除了花房,其餘的擺在客廳的各個角落,以及廚房上方的閣樓

推開第二道門,眼前豁然開朗。正對著的是家裡最寬敞的大客廳,一個半公共區域。冬天,就變成了一個大溫室,幾百盆物都擺放在這裡。

四合院舊照

圖片來源:休休文庫

欣琦非常喜歡鑽研,她專門做了一些關於老宅的文獻研究。她說:“北京西城的衚衕裡,很多官宅大院儲存地非常完好。據我的不專業考證,這裡曾是古代文人雅聚的一個場所。”

原本作為民宿臥室的一個空間,被改造成了小閣樓

吊頂全部拆掉,把百年的樑架全部裸露在外面。為了能讓植物更自然地生長,四合院的屋頂開設了三個豎條天窗,引入了更多的自然光進來。

現在與客廳相連的廚房上方,原本是民宿的一個臥室,改造成了閣樓空間。正對著的長窗下襬放了一顆三角梅,獨享一片天光。

客廳不僅能容納二十多人聚餐,全家還可以在室內打羽毛球

這隻貓名叫虎子,正在地板上舒服地曬太陽

欣琦和小武都是異鄉人,所以夫妻倆希望能給同為異鄉的朋友們提供一個聚會的場所。客廳選擇了一個4.2米的原木長桌,還有一個相匹配的長椅。長椅是從一個老太監住過的老宅裡收集來的。當初差點被當做建築垃圾處理掉,最後小武以300塊的價格買了下來,改造成了舒服的餐椅。

她們常常邀請朋友們來家裡聚餐,最多的時候可以容納二十多人。一家三口還會在寬敞的客廳踢毽子、打羽毛球。

花磚是兩個人搬進來之後偶然發現的,是100年前風靡京城的一個南洋花磚的款式,曾在很多名人故居里使用過,比如林徽因故居。

榻榻米書房

廚房的左邊是景觀最好的兒童房,正對著室外庭院,目前作為女兒的遊戲室。右側原本是民宿的一間臥室,改造成了欣琦的獨立小書房。

靠近東側的牆有50公分厚,鑿出了一個獨立的儲物空間:左側是酒櫃,右側是茶櫃。

花四年養活全球600多種植物,

所有的癮都是坑。

拉開第三扇門,是一個相對私密的大房間。首先看到的是臥室,因為女兒還小,雙人床裡側的榻榻米上擺了她的小床墊,是她單獨的休息空間。欣琦覺得:“能互相照看,又有些許的距離感,蠻好的。”

床位懸掛著一個鞦韆,女兒很喜歡在這裡盪來盪去,還發明瞭很多自己的玩法。欣琦和小武有時候工作累了,也會拿它簡單地鍛鍊一下。

二次改造打通的共享辦公空間,正對著最美花房

小武近日創作的《奇異森林》系列,是圍繞家裡沒有的植物進行的二次創作的作品

與臥室相連的是一個共享辦公區。再往裡走,是一個陽光房浴室。一抬頭就能看到院子裡最大的一棵核桃樹,秋天核桃成熟之後,會噼裡啪啦地落下來。夏天還能看到各種各樣的鳥類從上面飛過。

花房,算是小武獨處的一個空間。他每天起床的第一件事,便是跑到花房裡一邊牙刷一邊看自己珍愛的植物。

小武是一個物種控。剛住進來半年,植物就越養越多,實在放不下了才把花房搭建了起來。現在家裡的植物種類,約有近600多種:有爬藤類的、熱帶雨林類的、曇花類的……他說:“養植物是會上癮的,而所有的癮都是坑。”

小武正在看家裡最喜歡的一個植物:猴尾巴

垂釣的還有何首烏,是中國一種傳統的藥材。不考慮價格的話,小武最喜歡猴尾巴,買的時候還是一棵小苗,只花了幾十塊錢,已經養了四年多了。

小武還設計了一個室外庭院,佔地約50平方米。“我特別想在北京做出一個有江南感覺的院子”。中央的下沉空間,是瓦片排列鋪設的多功能水池,夏天會有水從縫隙中咕嘟咕嘟冒出來,還挺盪漾的。

左右滑動,檢視更多一年四季庭院的不同景緻

客廳前正中央的青楓,是夫妻倆種的第一棵室外植物,從春天的青綠色到11、12月變成紅葉,一年四季都很漂亮。夏天,一家人常常坐在這裡乘涼、聊天。

南側和西側種植了種類不同的竹子,靠近東南角還有一個小水池,養了一些金魚和水生植物。“生活在四合院之後,對四季的感知也分外強烈,這是住在高樓裡沒辦法體會到的。”

為了儘可能多擺放植物,露臺上依著屋脊做了幾節臺階。夏天,這裡擺滿了各種各樣的仙人掌。

對我們來說,

沒有植物的地方才是異鄉。

現在,一家三口長期在北京生活,為了緩解欣琦對家鄉的思念,小武在家裡養了一些欣琦家鄉的植物:因為欣琦的奶奶常常養茶花,所以在餐桌旁養了一棵,是家裡為數不多的開花植物。

白蘭花,是很多南方人小時候的記憶,擺在靠近玄關的位置,一年盛開4-5次。在女兒小的時候,欣琦常常把白蘭花摘下來放在她的枕邊。她希望女兒長大之後,腦海深處還能對這種香氣留有一種記憶,知道自己和杭州也有一些關係。

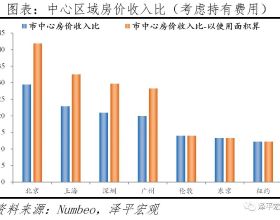

欣琦算是一個傳統應試教育培養出的“好學生”,她畢業於北京大學,是社會學博士。她常打趣說自己是先透過理論、或者一個概念認識世界的。而小武卻截然相反,他從小是在田野里長大的。這也正是小武身上打動欣琦的地方。

從去年開始,欣琦開始用影像記錄一家三口的日常生活。最受關注的一條是小武赤裸著用手給家裡巨型的薩利安海芋(植物)換盆的影片。很多人留言說:看起來太解壓了。

大多數人對用手觸控土,存在一種心裡障礙。但小武幾乎每天都會親手給植物鬆土、施肥、或者換盆……他覺得土是很乾淨的介質,而這種親密接觸也是自己天然具備的一種本能。

“為什麼大家覺得園藝很解壓?因為現代人大多都是透過一些網際網路媒介接觸現實世界的,缺少了這種實際的和大自然的連線。”

不刻意追求自然教育,

我們家提倡眾生平等。

小孩和兩隻貓,天然是好動的。最初夫妻倆也會擔心,植物的刺是否會誤傷到他們。後來發現,女兒從來沒有被扎到過,甚至會主動躲閃著走,虎子(貓咪)更會主動用龍舌蘭的尖刺,給自己撓癢癢。

現在女兒已經三歲了,每天精力都很充沛,個性也很爽朗。問及她從出生開始,便生活在一個存在著這麼多植物的環境裡。是否是刻意為她營造了一種更天然的生活氛圍?

左右滑動,檢視更多照片

夫妻倆都回憶道,女兒從姍姍學步開始便在院子裡玩耍,學會說話之後,更是對家裡的每一種植物都充滿好奇。再長大一些,她會主動拿著小武的水壺親自給植物澆水。

當下很多家長都覺得自己的孩子存在自然缺失症,還專門送小孩去接受自然教育。

欣琦卻覺得:“現在的很多父母都太雞娃了,而我們希望女兒能親自觸控到植物、甚至能靜靜地看著一棵植物是如何慢慢長大的,從中獲得成就感,這挺不容易的。”

現在夫妻倆和女兒,還有兩隻貓,五、六百種植物一起生活在這個四合院裡。欣琦說:“對我們來說,眾生平等吧。我們沒有刻意地照顧小孩或者貓,大家都是很自然地在成長。反而我和小武像兩個僕人一樣,每天為了他們忙忙碌碌。

雖然房子是租來的,但能共同打造出一個理想的生活空間,住在這裡還是很安心的。”