我們生而自由,卻往往身不由己。在隔絕和封閉的時代,聆聽遊蕩世界的回聲。

“旅行很少在我們認為的地方開始。”

我一直很喜歡《失落的衛星》裡的這句話,說不清是什麼原因。後來想了想,是一種讀古早旅行文學的隨機感。

最早的旅行文學和小說並不分家。“小說”(novel)一詞原先無虛構之意,和“新聞”(news)並無太大區別,多帶著一份驚奇的新意。而旅行文學正寄生於未成novel的novel中,小說家或遊記作家將亦真亦假的故事寫入書中,強調它們來自異域,完全屬實。

旅行文學興起於殖民時期,書寫者往往是代表文明的西方征服者,書寫物件則是資訊閉塞、相對落後的異域。

我至今仍舊記得《暴雨將至》的開頭——年輕的牧師採摘番茄,浩蕩的山川在他身後蔓延。年老的牧師走過,對他說:雨雲已聚。然後他們走下山坡,步入塵世與紛爭。

中亞的面貌也以這樣的形式在我的想象中浮現。我覺得它理應與巴爾幹一樣,蒼涼、紛亂,一群原住民住在山上,敵視著另一群山腳的原住民,理由是宗教,是種族,是國別。

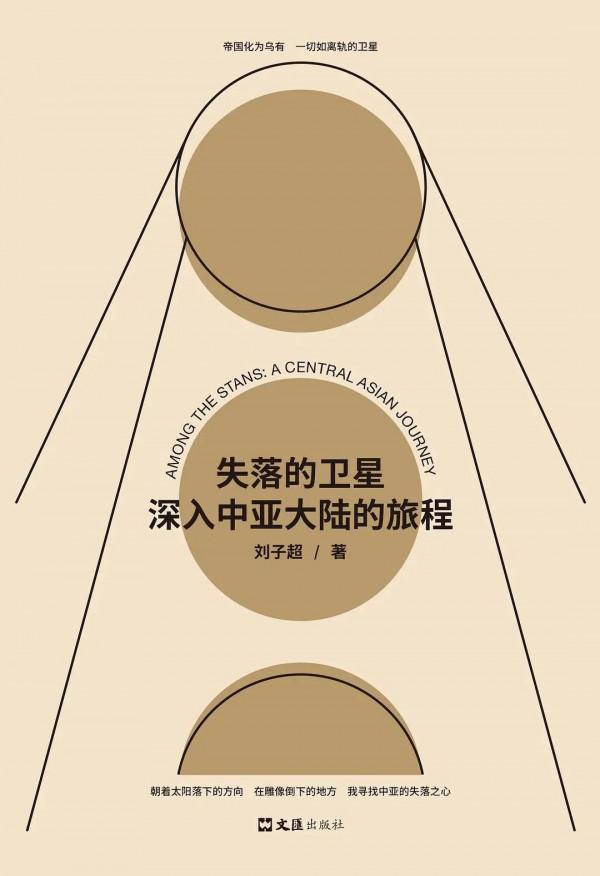

但這只是別處(巴爾幹)的經驗,它不應該是一模一樣的。但好像也沒有什麼人想真的去描摹這片自始自終沒有聲音的土地——直到劉子超的這本《失落的衛星》。

如果把這本書當做旅行者的流水賬,那就大錯特錯了。在書裡,中亞的面貌以歷史和現實的交織呈現——在1991年以前,它們是一塊拼圖中的邊角附庸,是龐大星鏈中的某幾顆衛星,為牢不可破的聯盟提供棉花、畜牧、金屬、煤炭,而蘇維埃又回贈給它們工業的勳章、無數的流民和更替的偉人雕像。

然後鏡頭忽然轉變,回到現實:1991年之後,開闢的絲綢之路斷絕,忽地一下,偉大的蘇維埃又分裂成為大食、突厥、大月氏、夜郎。下墜紛爭。核設施被拆散撤離,犬牙交錯的邊界分割自由,不斷衰退的鹽海邊僅有一戶漁民留存。中亞的作家用母語寫出的作品再也沒有機會被讀到,只有逃亡,像白軍一樣的逃亡。

劉子超在山地和廢城間遊蕩。去軍火大亨的故地,去怛羅斯之戰的遺址,去陀思妥耶夫斯基的故居,去軍事療養院、城市巴扎和穆斯林經院。粟特時代遺留的武則天壁畫與在三亞讀書的伊斯蘭女孩,玄奘的西域記錄與廢棄的核試驗場,眾多離異的中亞寂寞少婦與一位駐守鹽海的中國寂寞男子......

村落,汽渡在接引來往的居民。破舊的吉普在沒有路的沙地間穿行,去往某個偏僻的村子,放下載客。對於旅遊者而言,價格和舒適度總是能讓你苦臉。

老兵們的徽章,其中一枚可能來自朱可夫麾下的紅軍。

依然矗立的大壩,是蘇聯時代的遺產。

中亞瑞士裡星散的村落,以及那些同一民族、卻彼此說著不同語言的人。

而最為打動我的,是這一幕:

作者在狂風暴雨中偶遇三個騎馬的吉爾吉斯牧民,他坐在一人身後,牧羊犬在側翼,身後跟著的馬群如一支威風凜凜的大軍,馬背上三個吉爾吉斯牧民則神色自若。

“我在現代社會賴以生存的智慧,在這裡毫無用處。”

一切如同離軌的衛星,曖昧而失落,充滿活力、孤獨和掙扎,我們就在隔壁,卻渾然不覺——直到旅行開始,直到翻開這本書。