阿富汗戰爭期間,瓦罕走廊一直是個炙手可熱的話題,美國高官曾多次請求中國開放瓦罕走廊,使其成為北約在阿富汗的反恐補給線,但被我國多次回絕,而回絕的理由很簡單:維護自身安全需要。

對於很多人來說,瓦罕走廊是一個非常陌生的詞彙,因其所處地理位置比較偏僻而地域範圍又相對狹小,鮮為人知也是很正常的事情。

瓦罕走廊大概位置示意圖

不過,往往越不起眼的地方越能起到“四兩撥千金”的作用,瓦罕走廊對我國來說具有重要的戰略地位,不然狼子野心的美國也不會三番五次地將眼光聚焦在這裡。

瓦罕走廊的前世今生

阿富汗位於中西亞地區,國際上習慣性的將其稱為中東國家,而我國則位於板正的東亞地區,是東方大國,阿富汗國土面積並不大,中間又隔著塔吉克和巴基斯坦兩大國家,按道理,阿富汗在地理位置上不太可能和我國直接接壤。

但翻開世界地圖,我們會發現,阿富汗確實是我國的鄰國,至於為什麼,主要取決於夾在帕米爾高原和興都庫什山脈中間的那條狹長地帶,這條狹長地帶被西方稱為瓦汗走廊。

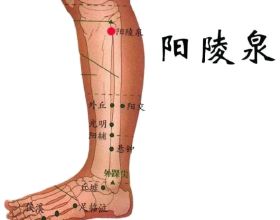

值得注意的是,瓦罕走廊,有兩種不同的概念界定,廣義的瓦罕走廊,長達400多公里,在我國境地有100多公里,包括阿富汗瓦罕行政區和我國新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣。

狹義的瓦罕走廊特指綠色地區

狹義的瓦和走廊,長達300多公里,又叫阿富汗走廊,專指阿富汗巴拉赫尚省東北突出的那部分,和我國領土接壤,但在國際上,人們習慣的將阿富汗領土抵達我國邊境的那條狹長地帶稱為瓦罕走廊,這是值得區分的點,希望大家不要誤解。

阿富汗領土為何會有這條格外突出的狹長地帶呢?難道不顯得突兀?確實如此,事出反常,必定有妖,說多了都是淚,瓦罕走廊歷史上確是受我國控制,只因經歷了近代比較特殊的歷史階段,瓦罕走廊便成為了別人的囊中之物。

千百年來,瓦罕走廊一直以高蹈的眼光注視著從這裡經過的客旅商人,洞察著發生在亞洲的一切,南亞的佛教文化,中亞的伊斯蘭文化,西亞的希臘文化和東亞的儒家文化在這裡碰撞融合,繁衍出燦爛絢麗的亞洲文明。

自漢朝絲綢之路開闢起,中原王朝便開始不斷經營西域地區,漢朝還在此設立了西域都護府,瓦罕走廊成為了絲綢之路南道的必經之路,《漢書·西域傳》中記載:

“自玉門,陽關出西域有兩道,從鄯善傍南山北,波河西行,至莎車為南道,南道西逾蔥嶺則出大月氏,安息。”

貞觀十四年,唐太宗李世民在西域設立安西都護府,經過長期兼併戰爭,安西都護府的範圍在龍朔年間達到巔峰,唐高宗李治不僅將瓦罕走廊併入大唐版圖,還將勢力範圍往南擴充套件到阿富汗大部。

唐朝滅亡後,瓦罕走廊併入吐蕃諸部的管轄範圍之內,後被蒙國帝國接手,在清朝前中期,經過雍康乾三朝,清朝平定了準噶爾部落和大小和卓木叛亂,統一了天山南北地區並設重兵把守,鞏固了帕米爾在中國版圖的法律地位。

大清王朝巔峰時期的版圖

直到19世紀,世界格局發生變化,日薄西山的晚清政府在和新興崛起的西方列強的決鬥中處於弱勢地位,以至徹底丟失了瓦罕走廊(狹義)的控制權。

在此需要澄清一點:古代的瓦罕走廊和現在的瓦罕走廊不完全是一個概念,雖然兩者所處地理位置相近,但面積和長度還是存在一定區別的。

俄國自18世紀末向東擴充套件到阿拉斯加半島之後,便將主要矛頭直指中亞地區,19世紀50年代後,沙俄帝國佔領了中亞絕大部分領土並將目光瞄向帕米爾高原,這讓統治著印度半島的大英帝國心中非常不安。

英國經過克里米亞戰爭之後,國內的自由派力量在亞洲地區開始不斷收縮,他們傾向於維持現狀,面對俄國威脅,英國不想和俄國再次產生大規模衝突,所以試圖以外交的方式應對潛在的危機。

1895年3月,英俄兩國不顧中國和阿富汗這兩個重要當事國的意見,簽訂了《關於帕米爾地區勢力範圍的協議》,不僅在帕米爾地區劃分了兩國勢力範圍,還提出將興都庫什山脈東北部和帕米爾高原南部的狹長地帶即瓦罕走廊作為緩衝地帶。

1963年,我國和阿富汗簽訂了《中華人民共和國和阿富汗王國邊界條約》,正式劃定了兩國在瓦罕走廊的邊界線,奠定了當今瓦罕走廊的模樣。

時間已經過去50多年,我國為什麼不同阿富汗共同開發瓦罕走廊?

之前我們說到,美國曾多次勸說我國開放瓦罕走廊,被我國拒絕了,而阿富汗也曾多次提出要和我國共同開發此地,以促進更大的貿易往來,同樣也沒得到應允,究其原因主要有兩點:

首先,瓦罕走廊的自然環境著實惡劣,開發的價值並不大。

瓦罕走廊位於帕米爾高原和興都庫什山脈之間,這是什麼概念?要知道,帕米爾高原和興都庫什山脈的平均海拔都在4000米以上,雖然瓦罕走廊處於河谷地帶,但其位於世界屋脊沿線,海拔註定不會太低。

據悉,瓦罕走廊其東南兩面地勢較高而西北部則地勢較低,平均海拔也都在4千米左右,如此高翹的地理位置,使瓦罕走廊成為有名的高寒地帶,除了每年夏季三個月之外,其他月份瓦罕走廊基本都處於大雪封山階段,就算在此地修建大量的基礎設施,最終也會被大雪所淹沒。

瓦罕走廊的走向

而且瓦罕走廊主要以高原荒漠為主,而且多凍土,只有極少耕地,生活在這裡的居民主要靠天吃飯,且時刻面臨貧窮,自然災害和恐怖分子的威脅,這樣的自然環境和特殊的地理位置並不適合人類生存,瓦罕走廊人跡罕至就是這個原因,阿富汗的巴拉赫尚省被稱為最貧困的省之一也是這個原因。

以上分析的是開發的成本和難度,除了要考慮這些之外,還有一個重要點,就是要分析此地到底有沒有開發價值,縱觀整個瓦罕走廊,除了鏟不完的雪和喝不完的西北風之外,並沒有豐富的自然資源,所以開發瓦罕走廊註定是賠本的生意。

而且瓦罕走廊地帶是瀕危動物阿富汗雪豹和馬可波羅羊的主要棲息地之一,如果盲目的對此地進行開發,勢必會對本身就脆弱的生態造成進一步破壞,得不償失。

有人也許會說,開發瓦罕走廊更有利於中國和阿富汗之間的貿易往來,但是今朝不同晚昔,我國目前在南亞有巴鐵,有中巴經濟走廊,還有其他更加快捷方便的交通方式可以促進貿易往來,關鍵是我國和阿富汗的貿易量不是很大,依靠這些口岸已經完全足夠。

其次,瓦罕走廊具有重要的戰略地位,維護我國自身安全需要。

瓦罕走廊之所以具有重要的戰略地位取決於阿富汗本身,眾所周知,阿富汗因處於西亞,東南亞和中亞的正中間,被西方媒體稱為“帝國墳場”,同樣也享有“亞洲十字路口”的美譽,其戰略地位已是不言而喻,不然英俄美等國都想控制這裡呢?

2001年,阿富汗戰爭爆發後,西方媒體別有用心的將瓦罕走廊粉飾為恐怖走廊,美國更是“醉翁之意不在酒”,以反恐和補給前線為由要求開放瓦罕走廊。

事實上,自20世紀90年代以來,瓦罕走廊阿富汗部分一直由北方聯盟控制,並未受到塔利班和基地組織的涉足,所以此地雖說是窮了點,但和波雲詭譎的阿富汗戰場相比,瓦罕走廊顯得格外平靜,至少並非西方媒體所報道的那樣。

由於瓦罕走廊是阿富汗和中國陸路連線的唯一通道,再隨著近幾年兩國貿易聯絡更加密切,阿富汗便一直希望和我國共同建設和開發瓦罕走廊,使其成為一條繁榮的經濟走廊,從而促進雙邊貿易。

由於阿富汗的投石問路,白宮那邊便藉機提出要在瓦罕走廊設立基地,以同意我國在阿富汗開礦並受美軍保護作為條件。

但囿與中東地區的複雜局勢和維護我國邊疆地區的穩定,我國只好表示遺憾,暫時不同意打通這條走廊,因為俄羅斯的反面教材就擺在那裡。

想當年,美國出手打擊中東基地組織,俄羅斯天真的認為這樣有助於維護車臣局勢的穩定,於是允許美國在中亞駐軍,可換來的結果是什麼?車臣局勢不僅沒有得到改善,反而俄羅斯自身“後院起火”,爆發了連續的“顏色革命”。

瓦罕走廊一直是我國的反恐前線,阿富汗戰爭爆發後,我國在新疆自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣修建了一條直抵阿富汗邊境的公路,以加強邊防,在這條走廊暫時沒有打通的情況下,兩邊人口往來有尚有一定天塹可以進行阻礙。

可如果開放瓦罕走廊,像毒品,難民,恐怖分子在借勢西方的情況下,會不斷光顧此地,勢必會加重我國的邊防壓力,畢竟中西亞那邊的情況大家心裡應該清楚。

總體說來,是現在的情況不允許我國同阿富汗對瓦罕走廊進行共同開發,除了自然環境惡劣,技術上的難度之外,影響最大的便是當今的局勢,簡言之,就是時機尚未成熟,到時候時機成熟了,或許開放便不成問題了。