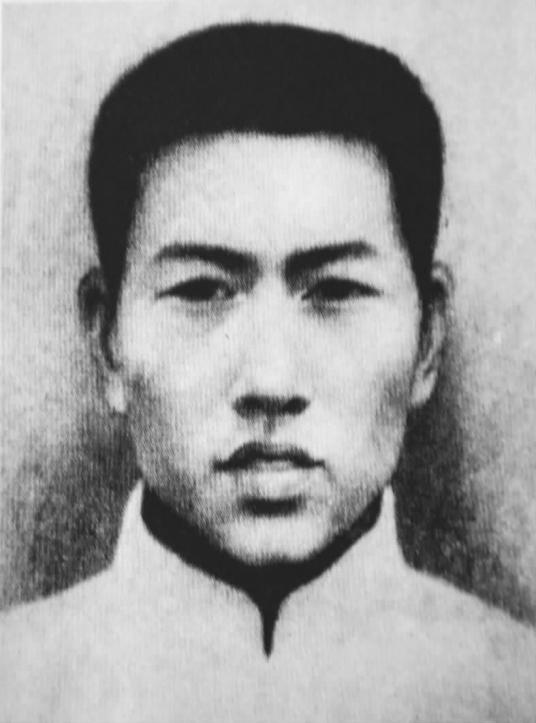

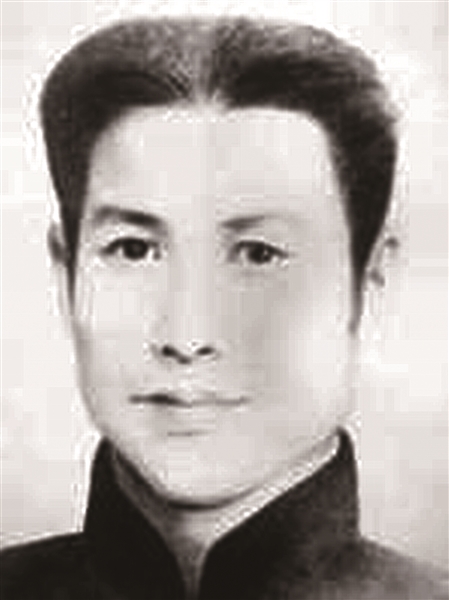

中國工農紅十四軍軍長 何昆

何昆(1898年-1930年),原名何德晟,字克信,生於湖南省永興縣金龜鄉。他10歲入私塾,塾師何海棠先生常曉以愛國大義,在他幼小的心靈中逐漸萌生報國救民思想。何昆從小性格剛強,見義勇為,並練就一身好武藝。

1924年,他與同鄉何德介、何德用一起投考黃埔軍校。由於他不具備初中以上學歷,次年冬才被錄取到預科。在軍校,他受到周恩來的直接教導,1926年春加入中國共產黨。

1926年春,中共黃埔軍校特別支部吸收他為中共黨員。預科期滿後,他被分配至南寧分校第一步兵隊繼續深造。1927年“四一二”政變後,何昆等左派學生被拘禁校內。晚間,何昆乘看守人員不備,順水溝涵洞爬出校外,隨即化裝成農民,輾轉回到廣州,找到黨組織,被派往西郊三水縣石埉組織農民武裝,準備暴動。

1927年12月,何昆參加廣州起義,帶領戰士衝鋒在前。起義失敗後,在黃沙火車站被捕。他憑藉習武基礎,帶領部分難友逃出關押場所,潛回永興老家短暫停留。

1929年冬,何崑調任中共江蘇(南)通海(門)特委委員,參與領導改編當地游擊隊和整頓農民武裝,指揮游擊隊先後取得盧家莊、四甲壩、四揚壩等戰鬥的勝利,有力推動了該地區游擊戰爭的開展。何昆在規範練兵的同時,向戰士們宣傳革命戰士為人民的理念,提倡艱苦奮鬥,動員戰士向江西的紅軍學習,將每月津貼由6元減到3元。

1930年春,何昆參與建立中國工農紅軍第十四軍,任軍長兼第二支隊支隊長。全軍下轄兩個支隊,1300餘人,是當時江蘇境內唯一的一支中央序列紅軍。他率部活動於南通、海門、啟東、如皋、泰興等地,先後攻克敵人多個據點,粉碎敵人多次“進剿”,建立通海如泰根據地。

1930年4月16日,在如皋西南老戶莊戰鬥中,何昆不幸中彈壯烈犧牲,時年32歲。

何昆軍長犧牲的當夜,當地黨組織帶領群眾將烈士遺骸收殮安葬。由於後來鬥爭形勢日益嚴峻,地方黨組織遭到嚴重摧殘,一時無暇留下掩埋烈士忠骸的標識,這給後來尋找烈士的忠骸增加了極大的難度。幾十年間,有關方面多次尋找,都無果而終。

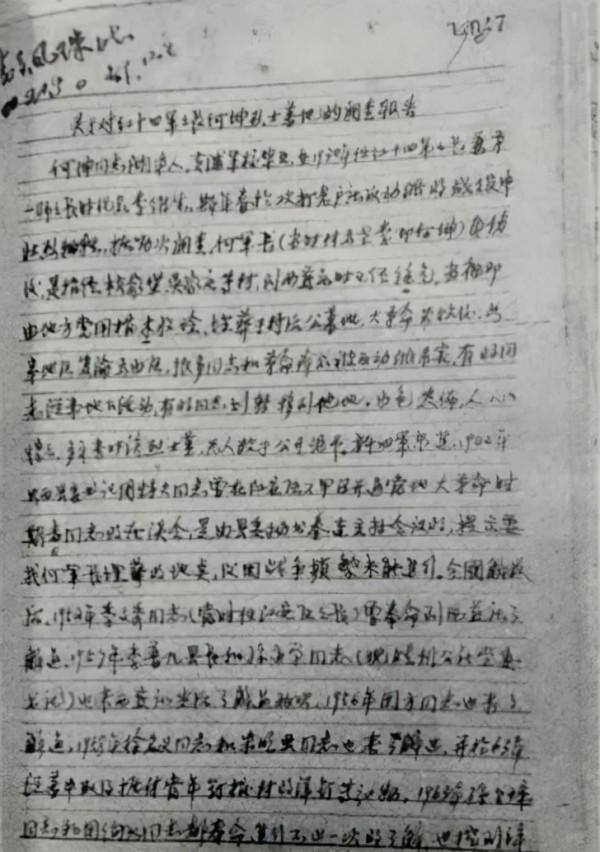

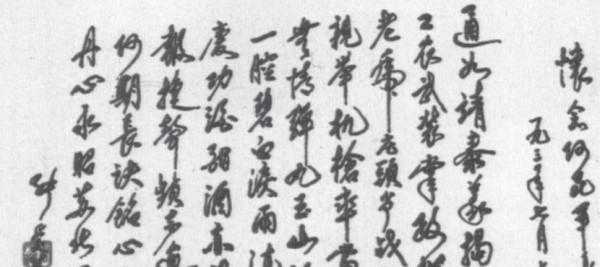

他的戰友們一直懷念著他。1930年7月,張愛萍在上海療傷期間就寫下《懷念何昆軍長》詩一首:“通如靖泰義揭竿,工農武裝掌政權。老戶莊頭爭戰烈,親舉機槍率當先。無情彈丸玉山傾,一腔碧血淚雨連。慶功酒酣酒亦苦,報捷聲頻聲愈黯。何期長訣銘心底,丹心永昭蘇北原。”新中國成立後,將軍先後於1952、1956、1957、1958年四次派人赴如皋尋找他的忠骸,都沒有收穫。

1960年5月,在張愛萍的提議下,如皋縣人委在何昆軍長犧牲之地——老戶莊建立了紀念碑,張愛萍親自題寫了紀念碑名。其後,根據張愛萍的指示,當地黨委政府繼續尋找,終於在1964年找到了烈士的忠骸。

1968年清明節前夕,何昆軍長的忠骨經火化後安置於如皋縣烈士館內,後於1992年4月隨遷至新落成的如皋市烈士陵園內,還專門建了一座4米高的雕像,供後人瞻仰緬懷。1980年,當年的通海特委書記劉瑞龍專程赴老戶莊謁碑,並賦詩緬懷英烈:“奮戰不顧身,忠心愛人民,勇開光明路,青史育後昆。”

1992年,何昆烈士的骨灰隨遷至新落成的如皋烈士陵園內進行安葬。

中國工農紅軍第十四軍政委 李超時

李超時(1906年-1931年),出生於江蘇省邳縣柴莊。7歲入私塾,後轉入姜集高等小學,畢業後考入徐州省立第十中學。

1923年,還在徐師唸書僅17歲的李超時按照父親的意願,與村上16歲的姑娘張士英結婚。應該說,1896年生於邳縣最南端駱馬湖西岸土山鎮郭宋莊的郭子化,與李超時將軍有過短暫的革命交往。這也是現在的邳州市最引以為榮的兩位風雲人物。當時,郭子化是徐州學生聯合會會長。

1926年,正在北伐軍工作的共產黨員郭子化寫信給家鄉的李超時,要求他們報考武漢中央軍校(黃埔軍校第六期),李超時報考了黃埔軍校。一同考取的還有老鄉宋綺雲。宋於1949年9月6日,被殺害於重慶歌樂山松林坡戴笠警衛室。是新中國成立做出突出貢獻的英雄模範人物。電影江姐中的小蘿蔔頭就是宋的兒子以原形的。在校期間李超時轉入中國共產黨。

“四·一二”反革命政變爆發後,李超時和軍校其他學員一起參加了葉挺指揮的討伐夏鬥寅叛軍的戰鬥。同年7月,李超時按照黨組織的指示,踏上了返回家鄉之路,繼續開展革命工作。

1927年,李超時他們被編在第四教導團,準備參加南昌起義,但是部隊到南昌時,時間卻過了8月1日,結果因身份公開,而不得不回到家鄉。期間,與宋綺雲、惠浴宇、張愛萍、劉瑞龍(現政治局委員劉延東父親)一起戰鬥在一起。

1928年4月,中共邳縣特別支部成立,李超時任書記。至同年6月,特支就有黨員60多名,設有九個支部。同年7月,李超時被省委調至東海縣工作。一到海州,李超時即與在東海中學師範科讀書的共產黨員惠美琬(即惠裕宇)取得聯絡,建立中共東海特別支部。12月初,中共東海特支改建東海縣委,李超時任縣委書記。

12月5日,李超時代表東海縣委參加了中共徐(州)海(州)蚌(埠)特委代表大會,並當選為特委委員。不久,經中共江蘇省委批准,正式成立東海中心縣委,李超時任書記,領導東海、灌雲、沭陽、贛榆等縣黨的工作。

1929年秋調任中共(南)通海(門)特委書記,領導改編當地游擊隊和整頓農民武裝,參與指揮游擊隊取得四甲壩、四揚壩等戰鬥的勝利。 11月,李超時和劉瑞龍一起赴上海參加中共江蘇省委第二次代表大會。會議期間,省委和黨中央決定建立中國工農紅軍第十四軍,由李超時負責籌建工作。

1930年4月,李超時參與組建的紅十四軍正式建立,由何昆任軍長,李超時兼任政治委員。何昆犧牲後李超時兼任軍長,擔負起軍政雙重領導任務。李超時領導大家整編部隊,整頓紀律,加強軍政訓練,紅十四軍幹部、戰士們士氣高漲,軍紀嚴明,多次在戰鬥中取得勝利。

1930年初,李超時與呂繼英結婚。與前妻的婚姻關係中斷。但是,前妻張士英一直生活在老家。

1930年8月3日,紅十四軍軍部和通海特委決定在黃橋舉行總暴動。李超時親自指揮,以紅一師二、三團擔任主攻,一團、教導大隊及赤衛軍佯攻古溪、蔣垛、季家市、盧家莊、老葉莊等敵據點,以阻擊援敵。但負責攻打南門的李吉庚和攻打東門的李治平卻在勝利在望的關鍵時刻,擅自撤兵,引敵來到紅軍側後,紅軍傷亡慘重,李超時不得不下令撤出戰鬥。黃橋總暴動最終失敗。同年10月,李超時奉命回省委參加反“立三路線”鬥爭,後留省委任外縣工作委員會委員、省委巡視員。

1931年6月,李超時奉省委指示由上海去徐海蚌地區巡視工作時 ,與妻子呂繼英一起在鎮江被國民黨當局逮捕,面對敵人的種種酷刑和威逼利誘,他堅貞不屈,國民黨江蘇省主席葉楚傖親自勸降,他嚴詞痛斥。9月19日在鎮江北固山英勇就義,年僅25歲。1932年2月2日,呂繼英在監獄裡產下兒子取名李鐵城。

西安事變後,呂繼英與四歲的兒子李鐵城被釋放。呂繼英母子倆獲釋後,先回到了邳縣老家。兒子李鐵城見到了自己的爺爺奶奶,當然也見面了自己父親的第一任妻子張士英。張士英依舊在家勞動,孝敬公婆,過繼自己的侄子克亮為子,兩人相依為命,苦度歲月。

呂繼英到解放區後,與新四軍幹部李幹成結婚。1950年,呂繼英生下兒子李源潮。