少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。這是唐代著名詩人賀知章在晚年的時候創作的詩作。主要是為了表達自己從小就離開家鄉,如今已經過了數十年,再次回到家鄉的感悟。可以說這種思鄉之痛無法言表,只能用詩句來感慨。

但是在近代便有這樣一位將軍,他不是不熱愛家鄉,而是為了自己的夢想背井離鄉。哪怕自己的家人都不同意,年僅12歲的他,也要偷偷地參軍。在三十年後,他已成為了國之上將,榮歸故里。可是當他回到家時,連自己的老父親都已經認不出來他。

一、懷揣夢想的王扶之

王扶之是地地道道的陝西人,世世代代都是窮苦的農民。因為吃不飽穿不暖,所以父親在他小的時候就帶著他去地主家做工。從此,地主家就多了一位放牛娃。而年紀輕輕的王扶之知道賺錢,於是在閒暇時候就到其他地方做零活。

長大點的王扶之幹活非常利索。但是他的爸爸卻認為,孩子到了學習的年齡就要去學習,於是就送到了附近的私塾裡面上學。課堂中講的三字經、弟子規、百家姓之類很文學的內容,但是王扶之還是很細心認真地跟老師學。

到了王扶之十二歲的時候,突然發現附近有一支紅軍。他們在閒暇時候,經常幫助附近人修橋鋪路收莊稼,於是這便引起了王扶之參軍的想法。可是家人不同意,年僅12歲的他便偷偷隨紅軍離開,並謊稱已經十七歲了。成功加入了部隊,他很快成長起來。

一次戰鬥,他面對敵人炮火猛烈的進攻仍然毫不懼怕。仗著自己年齡小身材小的優勢,很快就衝到了敵人面前。手拿一個東西指向敵人身後,敵人害怕以為是槍在指著自己,只好將自己的槍舉過頭頂。從此這就成為了王扶之的第一把槍。

之後因為王扶之聰明伶俐,詭計多端,所以就被調到了戰鬥部隊。他的這支隊伍參與過很多戰役,這也讓這位年紀輕輕的小夥立下赫赫戰功,很快便升為了連長。

後來由於他的隊伍能征善戰,於是也參加了平型關戰役。這位年輕的軍人讓日軍吃了不少苦頭,所以他的職位又一路飆升。轉眼間升為了團長,奉命駐守東北。

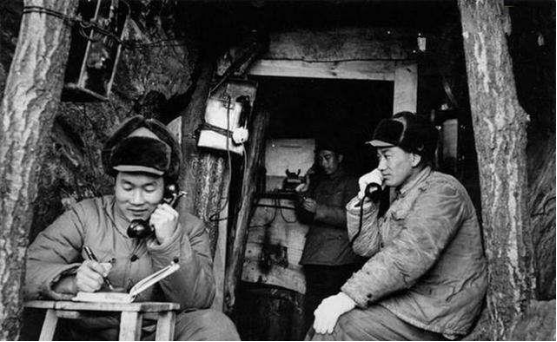

後來抗美援朝,王扶之作為師長身處坑道中指揮作戰。敵人炮彈正好擊中坑道,導致巨石壓住了腿,而人也被埋入了土裡。更危險的是如今的王扶之已經陷入了昏迷當中。

彭德懷將軍極為著急,下令火速救人。不惜一切代價,活要見人死要見屍。一天一夜過去了,還沒有王扶之的訊息。於是志願軍總部就把王扶之的名字記錄在了烈士花名冊中。

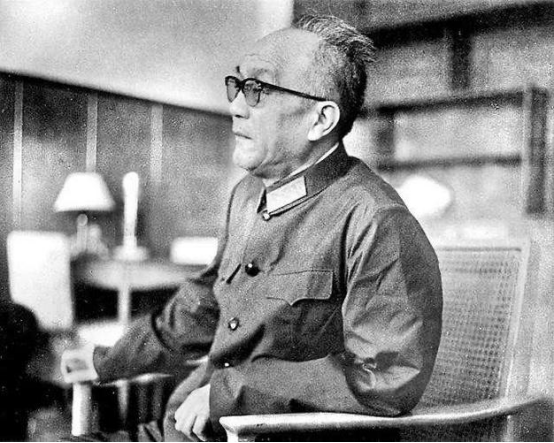

此時彭德懷仍舊不放棄,又投入更多的人手繼續搜救。終於在38小時後,找到了被埋入土裡的王扶之將軍以及其他的兩位同志。經過一番緊急搶救後,三人都被順利救回。在此後的時間裡,由於他的卓越功績,被中央評為開國上將。

二、一代名將王扶之

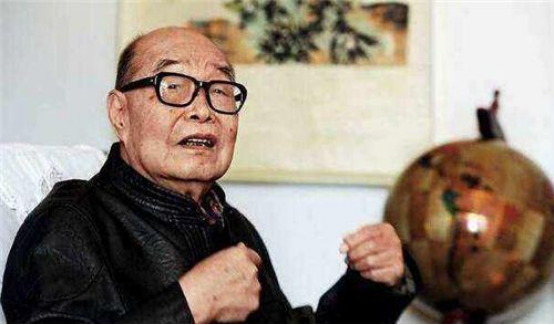

這時候,這位40多歲的將軍決定回家看一看自己的父親,他這次返鄉並未穿軍裝,而是穿著普通百姓的衣服。和警衛兩個人拿著大包小包的行李踏上了回家的路。

一路上警衛員也是疑惑的問王扶之,您家裡是做什麼的呀。而王扶之也是為警衛員講述著自己的經歷。12歲沒通知家裡人便偷偷參軍,一路上的各種遭遇。如今已經三十年沒回家了,不知道家中老父親身體如何。

快到村口了,此時遠處來了一位駕著驢車的老鄉。此時王扶之趕緊站起身看看是不是自己認識的人,但是自己畢竟出來那會還年幼,如今已經三十年過去了,即便曾經認識,如今也是物是人非。

於是王扶之趕緊上前詢問,與老鄉攀談了起來。詢問老人是哪個村的?家中是否有兒女等等。可是讓他沒想到,這位老人竟是自己的 老鄉,並且這位老鄉也是眼光獨到,一眼看穿了二人是軍人的身份,王扶之將軍也並未遮掩。

一聽到是軍人,駕車的老人不由得哭了起來。這讓王扶之將軍與警衛員紛紛摸不著頭腦,老人是遇到什麼困難嗎,怎麼會突然哭起來呢?待老人換過勁後,又與他們吐露心事。

三、跨越三十年的父與子

原來是老人想念自己的兒子,他的兒子也是軍人。只不過畢竟在那個戰火紛飛的年代,每一位在槍林彈雨中生存計程車兵都是在用生命來捍衛祖國。

所以老人聽說兒子要去參軍,這便極為不贊同。但是奈何兒子趁著自己不注意,偷偷報名參軍走了。所以這才讓老人很是生氣和失落,同時也在為這位年輕的戰士而擔心。

隨著時間的推移,老人年歲越來越大,然而自己的兒子也一直沒回來看望他,甚至老人都聯絡不到他。於是老人心灰意冷,因為這種情況多數可能是因為自己的孩子已經戰死沙場了。

王扶之將軍瞭解到這些後陷入了驚恐中。他不是驚恐老人兒子的多年未歸,而是驚恐眼前的這個老人與自己的經歷不謀而合。不只是王扶之將軍,就連警衛員也是一愣。

然後王扶之便問了老人:您叫什麼名字。老人當然也是如實回答。原來這位駕著驢車的人是王扶之將軍的父親。二人相擁而泣,年邁的父親也沒有想到,自己的兒子還活著,而且如今還是一位將軍。

四、總結

王扶之將軍的一生的豐富多彩的一生。他揹著家裡偷偷參軍,並屢建奇功,從此官職一路飛昇。在抗日戰爭中讓敵人吃盡苦頭,但是在抗美援朝中卻是險象環生。就這樣一步一步地終於成為了新中國的開國少將。

學習王扶之將軍的愛國情懷,他為了祖國和平統一四處奔波,付出極大。他不畏流血犧牲,也不懼危險困難。可以說沒有王扶之將軍這樣的革命先輩就沒有如今的繁榮昌盛。