2014年6月22日,中國大運河被批准列入《世界遺產名錄》成為我國第46處世界遺產。

現在的京杭大運河南起杭州,北到北京通州,可是在咱們前海東沿卻立著一塊石碑,上面刻著八個大字——京杭運河積水潭港。現在積水潭一分為三,西海、後海和前海,統稱為什剎海,什剎海作為北京最有特色的人文景區,正煥發著新的生命力。

說到北京的橋,首屈一指,必須要說的就是後門橋,正名叫萬寧橋。為什麼這麼說呢?那是因為,在咱們北京城,後門橋是北京的起點,是北京的根!北京的橋千百座,排第一的只能是後門橋。此外,什剎海地區有十多座橋,著名的就有三座!這三座橋,是什剎海前海後海上的三座橋:後門橋、金錠橋、銀錠橋。

01

北京第一橋

晨鐘暮鼓萬寧橋

北京市方誌館

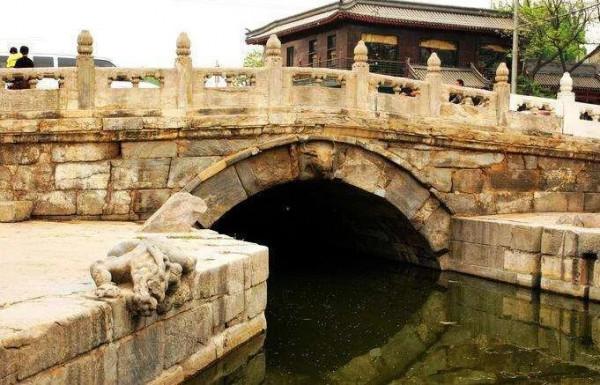

在北京地安門北,鐘鼓樓之南,什剎海前海以東的玉河故道上,橫跨著一座古老的石橋,名叫萬寧橋。因地安門為皇城的後門,老百姓又稱這座橋為後門橋,或地安門橋。這座歷經滄桑的石拱橋始建於元世祖至元二十二年(1276),起初為木橋,後改建為石橋,是北京入選大運河世界文化遺產的遺產點之一。今天小志要跟您聊的就是這座身世非凡的古橋。

因位置在什剎海東,萬寧橋在元代也被稱為海子橋。《析津志輯佚》中記載萬寧橋“在玄武池東,名澄清閘。至元中建,在海子東。至元后複用石重修。雖更名萬寧,人惟以海子橋名之。”

萬寧橋屬於“橋閘”,具備雙重功能:既是橋可通行,又可當閘以制水。據《金史》記載,金朝此處已有閘,以灌溉附近的農田,這可能是澄清閘的前身。據《元史· 郭守敬傳》裡的記載,元初每年由通州向大都城運送糧食的季節,正值秋雨連綿,運糧的驢牛死亡無數。都水監長官郭守敬主持開挖了通惠河,此後運糧船可以由通州直抵海子,將糧食存入海子西岸新建的“萬億庫”糧倉。為了調節水位,郭守敬又在海子東岸的通惠河起點處建造了木結構的海子閘,即澄清閘。《河渠志》記述,到了至順元年(1330年),這座木結構的木閘又被改建成與石砌的萬寧橋連為一體的石閘。

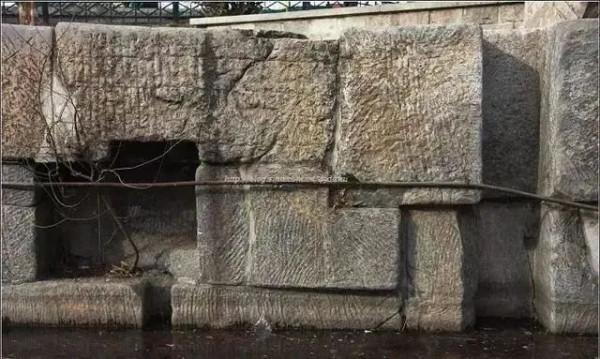

2000年,在清理萬寧橋下填埋多年的泥土時,露出了橋身西側的石閘,在閘口兩邊還保留著當年用於插入閘板的石槽,以及用於起落閘板的石質絞車框架。古代沒有功率強大的機械絞車,不能使用整扇的閘門,只能使用多塊閘板疊加插入石槽。厚重的木質閘板被水浸溼以後就會更加沉重,所以需要使用人力絞車來提升或者下落。古代的閘官命令閘丁落閘蓄水時,不會說“保持幾米深度的水位”,而是說“落幾塊板的水”。

《日下舊聞考》載:“海子東澄清閘三”。設在萬寧橋下的稱為澄清上閘。元代萬寧橋洞比現在高,一路溯流而上的江南糧船,降帆穿過萬寧橋的橋洞,就可直駛積水潭水域,拋錨卸貨了。從西湖到積水潭,中間再無阻隔。當年,忽必烈就是寶馬御駕穿過萬寧橋時為新修的漕道賜名通惠河。

元惠宗時的集賢大學士許有壬填詞寫到:“柳梢煙重滴春嬌,傍天橋,住蘭橈,吹暖香云何處一聲簫……”猶覺不過癮,又填一首蝶戀花:“九陌千門新雨後,細染濃薰滿目春如繡,恰信東君神妙手,一宵綠遍官橋柳……”詞句中的“天橋”與“官橋”,都是指萬寧橋。

萬寧橋為單孔漢白玉石拱橋,長10餘米,寬近10米,橋面用塊石鋪砌,中間微拱。橋的兩側建有漢白玉石護欄,雕有蓮花寶瓶等圖案。20世紀50年代石橋面鋪設瀝青,河道填平建房。橋身下半部分被掩埋在路基之下,僅存橋兩側的欄板。

1984年被公佈為劃定保護範圍及建設控制地帶,主要保護其側牆及望柱欄板。在北京史專家侯仁之等先生的大力呼籲下,2000年北京市對萬寧橋進行了整治修繕,拆除了橋東西兩側的廣告牌和河道上的房屋,還將暗溝改為明渠,恢復了兩側水面。在清理多年河道淤泥時,意外清理出幾隻鎮水石獸,經考證,是元、明時的遺存。

鎮水石獸叫(蟲八 蟲夏),(音為霸下,楊慎《升庵集》中做蚣【蟲夏】,後誤傳為蚣蝮),是龍的九子之一,因好水,所以經常會設在橋洞中央或宮殿排水口處。這幾隻出土的(蟲八 蟲夏)不僅是難得的藝術珍品,而且還是測量河水深淺的標尺。橋西岸的一對爪抱水花、側著頭頑皮地向下看,其實在水下還雕有一顆龍珠及另一隻向上看的(蟲八 蟲夏)。只要是河水充足,這顆龍珠和(蟲八 蟲夏)就淹在水中,因此很少有人看到這幅“二龍戲珠”的場景。橋的東側南北岸上的一組鎮水獸也很寶貴,尤其是北岸的這一隻尤為珍貴,這是一隻元朝雕刻的(蟲八 蟲夏),造型古樸蒼勁,長約1.8米,寬0.6米,通體成墨色,嘴下有須,四肢及尾部有鱗,但頭上無角,可惜面部因風化嚴重而看不出原來的樣貌了。除了這一隻石獸是元代的以外,其餘都是明朝重修萬寧橋時後添補上的。

如今,古老的萬寧橋又煥發了新的青春,橋西是京城內唯一的御用火神廟,在經歷了數年的修整後,2010年正式對外開放。橋東則是恢復後的玉河北段,潺潺碧波順流而下,重現消失了700餘年的“水穿街巷”的歷史景觀。

金錠橋

金錠橋是2001年新修築的漢白玉三孔石橋,位於什剎海東岸的出水口處,萬寧橋也就是後門橋的西邊。它的修築完全是為了往來行人的方便。不僅如此,站在橋上極目西望,但見什剎海波光瀲灩,微風拂來,清新而略帶溼潤的空氣沁人心肺,微波擁來,水聲濤濤,岸線蜿蜒,垂柳依依。實在是讓人心曠神怡,流連忘返。

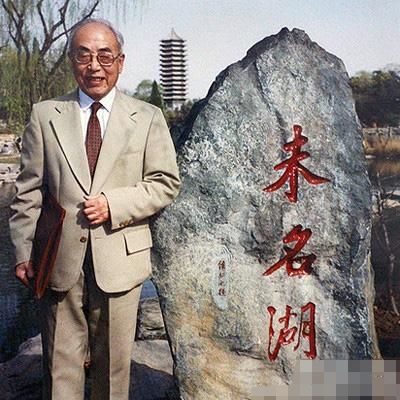

它的命名完全呼應“銀錠橋”而來。2001年,什剎海東端出水口處修築漢白玉石橋就遇到了起什麼名的問題。當時任北京市副市長的汪光燾就此請教時年已屆90高齡的歷史地理學家、北京大學教授侯仁之先生。受命之餘,侯仁之先生籌思再三,考慮到橋名必須便於稱道,又應與什剎海上的風物相結合,因而聯想到前後海之間有銀錠橋,聯想及此,因而建議前海東岸新建石橋即命為“金錠橋。”這樣,什剎海上前後兩橋,金銀並稱。

至於現在鐫刻在橋上的“金錠橋”三個金光閃閃的大字,是從侯仁之先生給汪光燾副市長的信中植下來並放大而成的。如果您去過北京大學,一定還記得,北大未名湖的題字也正是侯仁之先生。

銀錠橋

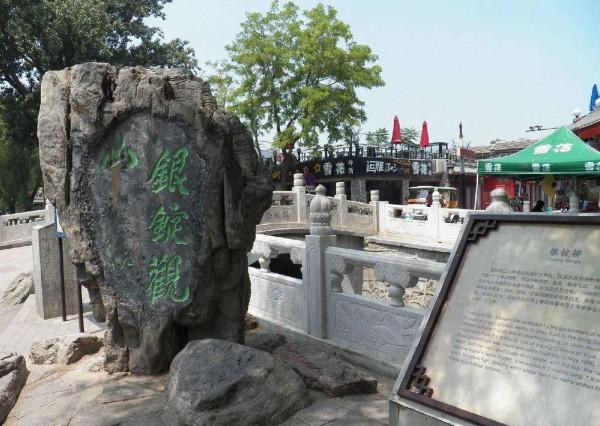

1984年,銀錠橋原橋拆除重建,在橋身正面鐫刻著由故宮博物院原副院長單士元老先生題寫的“銀錠橋”三個楷體大字。

1989年,這座橋被公佈為西城區文保單位,1999年後,銀錠橋橋頭東南處立起了一塊由楊萱庭書“銀錠觀山”四字的巨石,別看銀錠橋橋體不大,卻是什剎海景區的神來之筆。由於銀錠橋在葫蘆腰處,因此,站在橋上往西望去,越往西水面越寬闊,直到煙水蒼茫,盡頭現出青翠的西山,所以,此地又稱“銀錠觀山”,是小燕京八景之一。