來源:科技日報、中國科訊、青塔學術、CellPress細胞科學、環球科學、高分子科技、BioArt、丁香學術等

- 量子態保持時間重新整理記錄

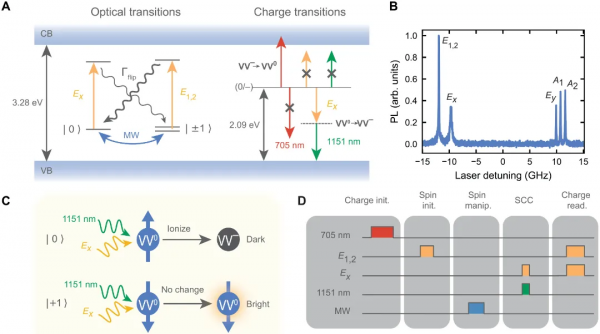

2月2日,發表於《科學進展》(Science Advances)的一項研究,實現了按需讀出量子位,並將量子態保持完整超過5秒,創下了新紀錄,為製造分散式量子網際網路鋪平了道路。

研究人員製備了高度純化的碳化矽樣品,減少了會干擾其量子位功能的背景噪聲,然後透過對量子位施加一系列微波脈衝,延長了量子資訊的儲存時間。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm5912

- 超高通量原位功能化的氮化硼膜能夠應用於限域催化

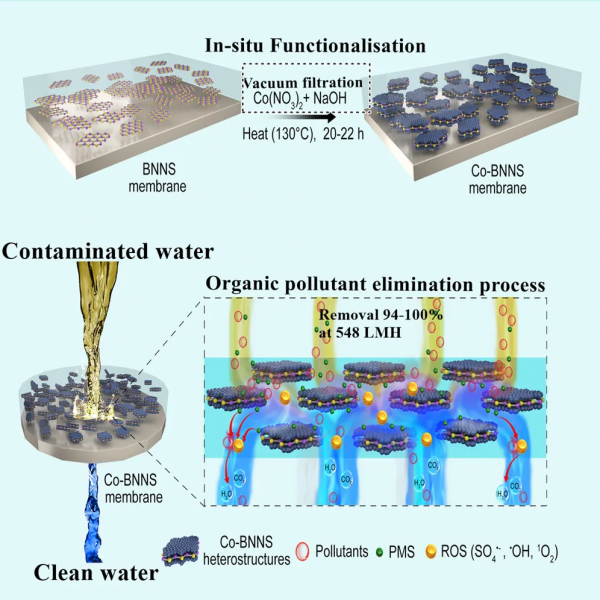

2月3日,發表於《化學催化》(Chem Catalysis)的一項研究中,提出了一種原位功能化氮化硼奈米片(BNNS)膜層間奈米通道的方法,將奈米催化劑、活性氧(ROS)和流體同時限域在層間,實現有機汙染物的超快降解。

結果表明,在548 L m-2 h-1的大通量下,活性催化劑暴露在限域膜奈米片層間的多個活性位點上,能夠自發活化過一硫酸鹽,生成ROS超快降解有機汙染物。

https://www.cell.com/chem-catalysis/fulltext/S2667-1093(22)00036-7

- 愛因斯坦相對論時空對稱的正確性被驗證

來源:Physical Review Letters

2月3日,發表於《物理評論快報》(Physical Review Letters)的一項工作中,研究團隊利用高海拔大型宇宙線實驗LHAASO觀測的高能伽馬射線事例,對洛倫茲對稱性進行了檢驗,實驗結果將洛倫茲對稱性的破缺能量標度提高了大約10倍。

這是當前對這一類洛倫茲對稱性的最嚴格檢驗,也再次驗證了愛因斯坦相對論時空對稱的正確性。

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.051102

- 新研究在均勻費米氣體中觀察到接近量子臨界的二次聲衰減

2月3日,發表於《科學》(Science)的一項工作中,研究人員在歐洲發現了HIV的一種新毒株,屬於HIV-1型中的B亞型,比其他B亞型毒株具有更強的毒力和傳染性,感染後發病也更快。

該毒株可能於上世紀90年代產生於荷蘭,並且在21世紀初迅速擴散,但2010年之後其傳播放緩,該毒株中有近300個氨基酸位點發生了突變,難以確定導致其毒力增加的確切機制。研究人員表示,現有的抗HIV藥物對該毒株仍然有效,廣泛開展HIV檢測、實現早診斷早治療非常重要。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1688

- 新型共聚物彈性體薄膜可實現更強的方向性輸出

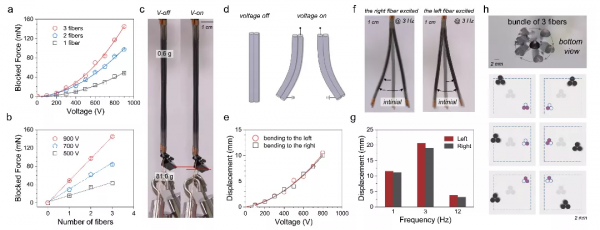

2月7日,發表於《ACS材料快訊》(ACS Materials Letters)的一篇論文中,研究團隊製備了本徵各向異性的三嵌段共聚物彈性體薄膜,並透過卷繞法制備了具有阿基米德螺旋多層結構的介電彈性體纖維驅動器,利用彈性體的各向異性限制纖維驅動器的徑向變形並增強其軸向變形。

理論分析和實驗結果均表明,適當的正交模量比即可實現顯著增強的方向性輸出:各向異性纖維驅動器在900 V的電壓下可以實現6%的線性軸向驅動變形,是各向同性纖維驅動器的兩倍。

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsmaterialslett.1c00742

- 神經系統精調免疫應答新機制被闡明

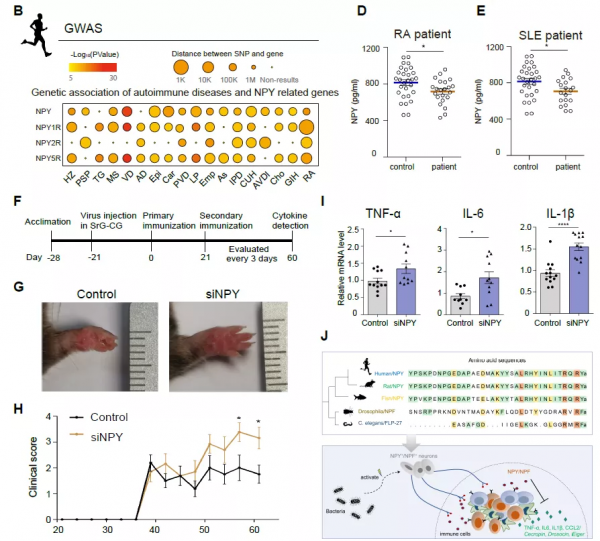

2月8日,發表於《神經元》(Neuron)的一項研究,揭示了神經來源的NPY/F是神經系統和免疫系統“交流”的一種古老語言,從果蠅、小鼠、大鼠到人均保守,神經系統能夠感知病原感染,大量上調SrG-CG的NPY表達,從而發揮免疫應答的精細調控作用。

NPY/F可能用於緩解感染期間引起的炎症風暴和調節自身免疫疾病中的免疫平衡,並對自身免疫疾病的新藥物靶點和短肽藥物開發提供新思路。

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.01.010

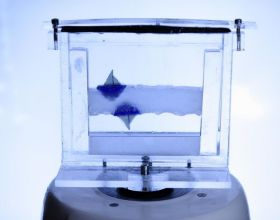

- 低重力環境下電解制氧的效率會降低

2月8日,發表於《自然·通訊》(Nature Communications)的一項工作中,研究團隊透過飛機的拋物線飛行獲得較低的重力環境,同時在地面上模擬較高的重力,探索了不同重力環境對電解水的影響。

在與月球和火星相似的重力條件下,氧產量比在地球上減少了11%,且可以透過高重力資料推斷低重力飛行資料,這是首次使用成本較低、高重力的設定實現對低重力結果的模擬。

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28147-5

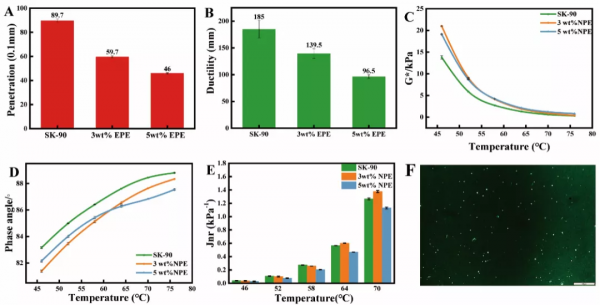

- 端氨基聚乙烯可提高改性瀝青儲存穩定性

2月8日,發表於《複合材料通訊》(Composites Communications)的一項研究中,合成了一種低分子量端氨基聚乙烯(NPE),並將其用於改性瀝青。

端氨基聚乙烯分子上的極性基團可與瀝青中酸性物質反應,形成網路結構,加入後降低了基質瀝青的針入度,提高了低溫延展性,改善了基質瀝青的低溫效能與硬度。

https://doi.org/10.1016/j.coco.2022.101088

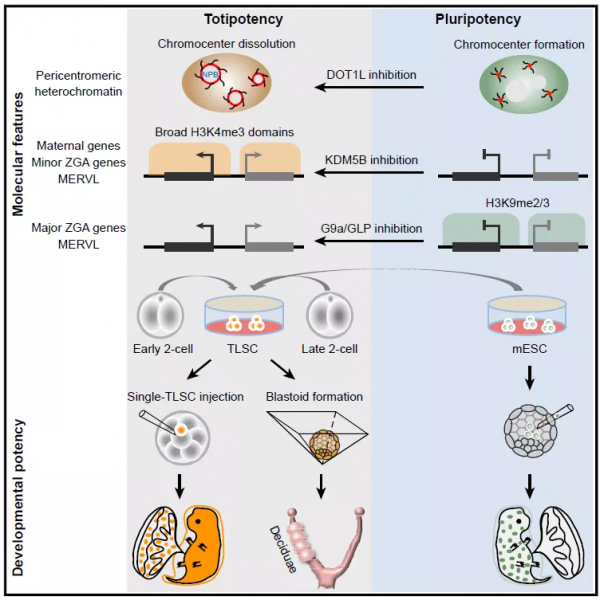

- 新型小鼠全能樣幹細胞模型為早期胚胎髮育研究提供了可靠模型

2月9日,發表於《幹細胞》(Cell Stem Cell)的一項研究中,報告了一種新型小鼠全能樣幹細胞(TLSC),以小鼠二細胞胚胎為“金標準”,透過多組學的比較分析和化合物篩選,建立了一個可以支援小鼠全能樣幹細胞穩定培養的新體系,並從分子特徵、發育潛能及類囊胚形成等多個層面對TLSC的生物學特性進行了詳細分析。

TLSC在分子特徵和發育潛能上都與小鼠二細胞胚胎高度相似。TLSC的建立為哺乳動物全能幹細胞和早期胚胎髮育等研究,提供了一個可靠的模型。

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1934590922000108

- 馬斯克當選美國工程院院士

2月9日,美國國家工程院(NAE)宣佈增選出111名院士和22名外籍院士。NAE主要對開發創新工程教育方法、對工程研究實踐做出重大貢獻、或開拓新興和傳統技術領域的工程師提出表彰。

此份名單體現出了極大的“包容性”,入選者有:僅是本科學歷的SpaceX創始人馬斯克,也有智源研究院理事長張宏江博士,也有大公司(微軟)董事長薩蒂亞·納德拉等。

此外,西北大學曹簡、北京理工大學方岱寧、新加坡國立大學劉斌、特拉華大學嚴玉山、吉利德科學公司楊臺瑩、美國波音公司林釗信、國立臺灣大學蔡克銓等華人學者也入選。

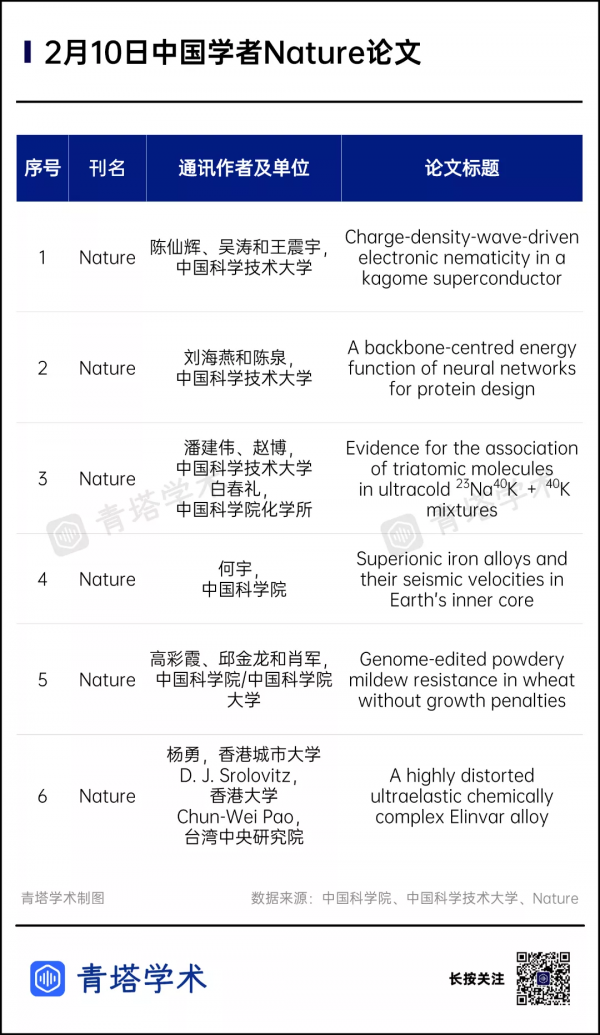

- 我國學者同一天發表6篇Nature

1月9日,我國學者在《自然》(Nature)發表了6篇論文,其中3篇來自中國科學技術大學。

研究分別為:

陳仙輝、吳濤和王震宇等合作,在籠目超導體CsV3Sb5中發現一種新型電子向列相,為理解籠目結構超導體中電荷密度波與超導電性之間的反常競爭提供了重要實驗證據,也為進一步研究關聯電子體系中與非常規超導電性密切相關的交織序提供了新的研究方向。

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04493-8

劉海燕、陳泉副團隊基於資料驅動原理,開闢出一條全新的蛋白質從頭設計路線,在蛋白質設計這一前沿科技領域實現了關鍵核心技術的原始創新。

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04383-5

潘建偉、趙博等與白春禮小組合作,在超冷原子分子混合氣中首次合成三原子分子,向基於超冷原子分子的量子模擬和超冷量子化學的研究邁出重要一步。

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04297-2

李和平、何宇團隊合作人員則在地球核心的溫度和壓力下,對多種鐵合金的性質進行了計算模擬,發現六方相鐵-氫,鐵-碳和鐵-氧合金在核心溫壓下轉變為超離子態,表明地球核心是由固態鐵和流動的輕元素組成的超離子態。

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04361-x

高彩霞團隊和邱金龍團隊用多重“基因剪刀”,實現了對小麥重要感病基因序列的精準操控,獲得了既高抗白粉病又高產的新材料,下一步將深入開展小麥白粉病新種質資源的開發和推廣應用。

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04395-9

楊勇課題組同合作者透過熔鍊-銅模鑄造和定向凝固等方法設計並製備了成分為Co25Ni25(HfTiZr)50(原子比)的複雜成分合金,並表徵了其高度的晶格畸變和複雜的原子尺度化學有序性。

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04309-1