中國五千年的悠久文化中,稱號是一個人身份的象徵,而作為皇帝則更為注重稱號。中華民族向來都是禮儀之邦,我們悠久的文化讓我們有底氣和實力去制定一些禮儀制度,就像幾千年前的周禮一般。

而對於皇帝的稱號,裡面也是有很大講頭的。關於名稱有個說法,叫漢隋用諡號、唐宋是廟號、而明清為年號。

從嬴政創立皇帝稱號開始,皇帝的另一個“名字”慢慢流傳下去,比如嬴政諡號為始皇帝。這個名字不僅僅代表一個皇帝的為人,更是他功績的象徵。

而漢代開始的,有如漢武帝、漢文帝之類的則是諡號。到了唐宋時期,唐太宗、宋太祖……這些被現在的人稱為廟號。至於,明清時期康熙、乾隆之類的,則是年號。

相信看完上面的大致講解,大家對這些個稱謂有了大致的瞭解,那麼在中華幾千年稱謂中體現最為明顯的是什麼呢?禮制。

禮一直是中華民族所奉行的基本準則,長久以來的儒家文化讓大家都喜歡講道理,而對於皇帝的稱謂也是有一套嚴謹的禮制!

不“懂”禮的南朝

禮制作為文人奉行的做事準則,如何更好地去遵循這套規則已經成為世人的共識,而就是在這樣的環境下卻有人“不懂”禮。

南朝作為一個極其混亂的朝代,當時的歷史都難以考證,但也是在這樣的環境下出現了極其奇怪的廟號現象:自己高祖,兒子太祖,孫子世祖,一家都是祖。按理說,這樣的事情很少發生,但這確實發生在南朝。

說起南朝,這個朝代的禮儀制度似乎完全崩盤了一般,在這個時代倫理成為可笑的代名。弒父殺君,這個為世人不齒的現象發生在南朝三代君主中。

南朝明細

首先是劉裕57歲建立南朝,卻只在位三年,便把自己的皇位傳給了三皇子劉義隆。至於為什麼作為三皇子的劉義隆能繼承皇位,自然是他的兩位哥哥“不幸”死在他前面。

大皇子與二皇子鬥爭,二皇子把大皇子整死了,而後二皇子也被殺了。登基大臣和二皇子有矛盾,劉義隆的登基大致也與登基大臣的關係在內,但劉義隆一登基就把這個大臣搞死了。

之後的程式似乎也延續了前面的行徑,子弒父、臣弒君,南朝混亂可見一斑。

比如當劉義隆北伐之時,太子劉邵造反,劉邵以巫蠱之事妄圖登上皇位。許是命運的輪迴,劉義隆都放過了太子,但劉邵依舊狠心地將劉義隆殺死並登基。

而後就是殘暴的劉邵被劉駿殺死,但南朝迎來的並不是生機,在劉駿之後的劉子業是南朝歷史上最殘忍的一位君主。最後,南朝被滅,蕭道成帶宋稱皇帝。

禮制混亂之始

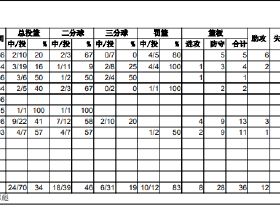

如果說諡號的混亂是王朝混亂的代表,那南朝就完全展現出其混亂所在。劉裕諡號高祖,而劉義隆諡號為太祖,劉駿諡號為世祖。這三位君主的諡號,與眾多王朝君主的諡號完全不同,除了曹魏三代。

曹操諡號太祖、曹丕諡號高祖、曹叡為烈祖。而與之相對的是曹魏所處三國時代的混亂,諸侯爭霸,每時每刻都有人妄圖稱帝。

而就是在這樣的條件下,你又怎麼要求這些霸主遵守遊戲規則呢,畢竟他們就是為了打破規則建立自己的規則而存在著。

而從曹魏時代開始,到南朝的時候,諡號的亂象迭出。南朝的皇帝為了滿足自己的需求,將前任皇帝的諡號看成是工具,雖然我們也不指望這群弒父殺君的人能做出來什麼。

劉邵為劉義隆起諡號為中宗,而後劉邵被幹翻,劉駿為劉義隆起諡號為太祖。你別看劉駿是為了劉義隆好,其實劉駿是為了強調自己是正統,劉邵不正宗。於是就給死去的老爹一點面子,給你太祖的諡號還不滿意?

還真別講,劉駿有個好兒子,劉子業給劉駿諡號:世祖。一個比一個級別高,在南朝,你看諡號根本猜不出他們的身份,畢竟他們也不是看身份給人起諡號的。

諡號混亂背後的現實

南朝背後的諡號混亂的背後,是時代的混亂,擁有整個天下的皇帝正是首當其衝。三國時期,天下三分而世人受罪。有詩言:興,百姓苦;亡,百姓苦。而在那時,禮制混亂的苗頭便已出現。

周朝的禮制,一直是孔子所向往的,而儒家也一直試圖讓整個世界維持在禮制管理之下。而亂世中,亂象頻發,南朝則正是亂世的一個小高峰。

在南朝,雖然有著豐富的文化,但放縱的意氣之下是難以掩蓋的腐朽與混亂。正如南朝的皇帝,哪個不是踩著上一任皇帝的屍骨上位的?在這個王朝,倫理成了笑話,沒有禮制的南朝成了搖搖欲墜的天下。

所以,兒子不尊重父親,父親不關心兒子。他們以王朝權力為由,而不停的鬥爭,但其實都在睜眼說瞎話。一個好父親,自然能教出一個好兒子,但沒有禮制的南朝卻教不出一個懂禮儀的皇帝。

爭權奪利,皇家以這個為理由,而矇蔽自己的心。弒父殺君,天下的罪惡盡在南曹,而南朝不知。

在這個世界的人們,所經歷的事情是我們難以想象的,而這個現實正是他們一直在經歷的現實。沒有禮制管控人們的心靈,權力便無所束縛,而罪惡也由此而生。

法律控制人的行為

如果說,禮制是管控人的內心很重要的一環,那法律則是為了更好地管控人的行為。道德是禮制存在的土壤,道德讓人能更好地遵循禮制,而禮制也發乎於道德。

但,在現代,法律才能更好地管控人的行為。南朝的滅亡在於不順應道,這個道是天下之道,不外乎讓人民幸福。而朝堂之上的皇帝,只顧自己的權力,卻忘了為人的道德。於是,南朝亡,南齊立。

而為了更好地樹立道與德,我們可以透過法律的手段來守護這個禮。秦朝重用法家,用法來約束人的行為,而相對應的是秦國的夜不閉戶。強制的手段,才能守護人民內心的正義,而這份正義才能持久而偉大。