2022年3月,日本1979年12月開始實施的對華政府開發援助(ODA)將完全結束,這一長達43年的援助計劃,如今只剩下兩名日本青年海外協力隊隊員,還在江蘇宿遷的一家高中教日語。

其中一位隊員矢部紬不僅教學生日語,還給學校的老師指導日語,她計劃回國後也教在日華人學習日語,“希望找機會再來中國”。

▲矢部紬 (前排右起第2)

實際上,日本早在2018年就已經決定要停止對中國的開發援助。2018年10月,安倍晉三在訪華前夕,日本政府宣佈將終止對中國的開發援助。當時日本外務大臣河野太郎表示,考慮到中國當前的經濟水平,這種援助不再有必要。

而在2008年,日本已經停止對華貸款援助,並且在隨後逐漸減少對華無償援助和技術援助額度,並最終停止對華提供官方發展援助。

根據日本媒體的報道,從1979年起,日本累計向中國提供了3.3165萬億日元貸款,實施了建設生活基礎設施等231個專案,幾乎伴隨了中國整個改革開放的的過程。

事實上,日本對華援助確實跟中國的改革開放密不可分。

1978年,中國正在發生天翻地覆的變化,這一年10月,鄧小平訪問日本,這是中日建交以來,中國領導人首次訪問日本。

在訪問期間,鄧小平先後參觀了新日鐵公司、日產汽車公司和松下電器公司等三個大企業,並體驗了從東京到關西的新幹線。在訪問期間,鄧小平多次表示願意與日本展開技術和資金上的合作。

▲1978年10月,鄧小平訪問日本時乘坐新幹線列車

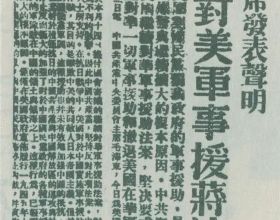

此時中日已經建交6年,但中國此前並沒有向日本提出類似的合作,負責對華ODA專案的日本國際協力機構(JICA)中亞部長藤谷浩至表示,“隨著1972年中日邦交正常化,日本放棄了對臺外交關係,中國放棄了戰爭賠償。周恩來總理說,戰爭中最壞的是領導人,國民是執行者。這個想法在兩國高層之間達成共識。不過,由於當時文革還在進行,中國的理念是自力更生,並沒有要求對外援助。”

但是隨著改革開放,中國迫切需要資金和技術來為自身的發展提供幫助。

1979年,中國正式向日本提出貸款請求,貸款總金額為12000億日元,包括8個大型基礎建設專案。經過日方考察後,日本同意了6個以煤炭開發和出口的專案,取消了2個水電站專案。

1979年底,日本首相大平正芳訪華,宣佈為了“維持和發展與中國的友好穩定關係”,願意向中國提供經濟開發援助。隨後,日本政府正式批准首批對華日元貸款專案,總金額為3300億日元,建設週期5年,用於6個大型基礎建設專案。

▲1979年12月9日,日本首相大平正芳一行參觀陝西省博物館

只不過由於中國當時缺乏資金,這6個專案又改為了4個大型基礎專案,即秦皇島港、石臼所港、北京-秦皇島鐵路和兗州-石臼所鐵路。

藤谷表示,因為中國放棄戰爭賠款,當時很多日本高層覺得應該多幫助中國發展。對於中國和日本兩個國家來說,無論是從歷史還是感情上,這都是一件好事,只不過這種態度也引起了其他一些國家的不高興,很多周邊國家擔心日本對中國進行傾斜之後,會影響自己的利益。

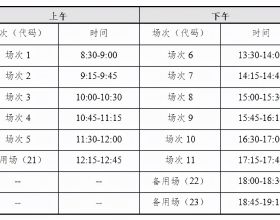

為了打消這些擔憂和顧慮,1979年12月,日本首相大平正芳訪華時發表對華ODA“三原則”:第一,不提供與軍事有關的援助和合作;第二,跟亞非各國(尤其是東盟國家)的專案不會受到影響;第三,日中關係不是排他性的,是與其他發達國家的協調之下才合作的。

不過,提到援助,很多人第一時間想到的是無償捐贈。日本對中國的援助中確實有一部分是無償捐款,只不過在長達40多年的時間裡,日本對中國的無償援助只有12.24億美元,只佔了全部援助金額的5%左右,真正佔大頭的是技術援助和貸款。

和前面提到的最開始幾個專案一樣,在前期,這些貸款大多數都用於中國基礎設施的建設。而在當時,向中國提供貸款的銀行也會仔細研究中國當時制定的五年計劃,讓貸款的方向能夠和計劃相結合,中國政府在制定“六五”到“九五”計劃時,也都將日元貸款作為國家重點建設專案。

1984年3月,中曾根首相訪華時承諾為中國提供7個專案4700億日元貸款,4年後,竹下登首相訪華時,再次承諾從1990年到1995年提供42個專案8100億日元的貸款。這些貸款專案涉及碼頭、港口、鐵路、水電站、電力、通訊等領域。

▲1980年攜帶物理探測器,來到中國東北幫助建造水庫、開發三江平原的日本專家(中)

對於中國來說,儘管大部分不是無償援助,這些援助依然對中國的發展意義重大。

以北京為例,1984年的中日友好醫院和1988年中國最早的康復中心都綜合利用了無償援助、技術合作、協力隊等方式。北京地鐵1號線東西延長建設事業,建設里程11站臺,13公里,總利用日本貸款192億日元,13號線也利用了日本提供的貸款,實際總投資892億日元,ODA有償貸款81.08億日元。

而從全國範圍來說,日本援助同樣在各個方面發揮了作用。

截至2000年,中國鐵路電氣化里程中,有3842公里利用了日本貸款,佔到了總量的25.8%。利用日元貸款建設了359個萬噸級以上大型船舶停靠碼頭,佔全國總數的11%(2002年)。

日本為中國城市的下水道治理提供了大約2000億日元貸款,建造的汙水處理廠規模占城市汙水處理能力的16%。1993年12月執行的北京高碑店汙水處理廠,建成時全國第一大汙水處理廠,總投資66.9億日元,日處理汙水50萬噸,利用日本貸款26.4億日元。同期的北京市區自來水管道建設投資總額210億日元,利用日本貸款154.8億日元,第9自來水廠投資總額320億日元,利用日本貸款146.8億日元。

1999-2003年全國森林增加面積約為1600萬公頃,其中透過日元貸款增加的面積為164萬公頃,佔10%以上。

1994年,日本對華開發援助的總額佔到中國GDP的0.29%,從1997年到2001年,日元對華貸款進入了高峰期,2001年達到2144億日元(約142億元人民幣)的頂峰。

只不過,隨著中國的發展以及國際形式的變化,這種看似和諧雙贏的合作也逐漸出現了各種矛盾和爭議。

80年代,隨著中國經濟的發展,日本對中國吃的貿易赤字不斷擴大,中國和日本在國際貿易中畢竟是對手,這自然會影響到日本對中國的援助專案。1981年,因未能按計劃購買機器,寶山鋼鐵廠一度陷入資金困境。

而且,中日兩國的歷史問題遠沒有解決,雙方在教科書內容、參拜靖國神社等敏感問題上也開始不斷出現各種矛盾,ODA專案儘管仍在推行,各種隱患也逐漸出現。

此外,儘管大部分貸款的利息都很低,但是在90年代,日元出現了大幅度的升值,中國借了日元貸款,日元升值的話我們要還的錢自然也會更多,畢竟中國沒有欠錢不還的習慣。

1994年朱鎔基訪問日本時非常明確表示,“中國不希望看到日元升值,日元升值對我們而言還款債務就不得不增加了!”

▲日元對美元大幅升值

而在1992年的ODA大綱中,日本政府提出了對外援助的 “四原則”:協調環境保護與發展;杜絕任何將ODA用於軍事目的或加劇國際衝突的行為;密切關注受援國的軍事開支、大規模殺傷性武器和導彈、武器進出口等狀況;密切關注受援國推動民主化、經濟市場化和保護人權與自由的狀況。

ODA專案的政治色彩逐漸濃厚。

1995年8月,日本以中國進行核試驗為由,凍結了除人道主義緊急援助和民間援助以外的所有無償援助,援助金額也從1994年的約78億日元驟降至約5億日元。

日本著名戰略家佐伯喜一表示:“日本擔心中國的經濟發展會對自己產生威脅,對華ODA將不再用於經濟建設,而會用於環保和其他領域。”

進入21世紀後,ODA專案到底還要不要搞的爭論在日本國內一直沒有停止。2004年,日本國會派遣議員赴華實地考察,之後決定將終止有償援助的部分——日元低息貸款專案。2005年,日本政府正式宣佈,將在2008年停止提供對華貸款,但仍保留向中國提供以節能和環保為主的技術合作。

從中國的角度來說,日本的援助對起步階段的中國起到了非常及時的作用。而對於日本來說,援助中國也不是做好事不求回報。

首先一個最直接的原因,就是和中國保持友好的關係,為日本戰後的經濟發展營造安定的周邊環境,畢竟中國有太多的理由敵視日本。日本首相大平正芳曾經表示:“如果中日兩國處於敵對關係,日本的安全將無法得到保障。從這個角度看,中日和平友好條約以及兩國的經濟合作,對於確保日本的安全來說,其價值不下於幾千萬億日元。”

而且前面也說過了,就算是在日元大幅升值的時候,中國也讓從來沒有拖欠過貸款,可以說是非常優質的客戶。2008年中日有償貸款協議結束後,沒有貸款的中國成了ODA的純還款國,直到今天,中國仍然在按時歸還剩下的本息。

此外,這些貸款是日元,自然會優先購買日本的產品、裝置以及技術服務等,既能擴大日本商品的出口市場,也能為日本提供充足的原材料。八九十年代,日本的電視、冰箱、洗衣機、汽車、收音機不僅佔據了中國的大街小巷,而且在中國人心中簡直位於鄙視鏈頂端,很難說中國和日本究竟誰獲得的好處更多。馬來西亞前首相拉赫曼曾說:“日本援助一份進來,至少要賺二倍回去”。

▲80年代報紙上日野汽車的廣告

另外,還有很多人覺得日本對外援助相當於變相的戰爭賠款,這根本就是兩個完全不相干的概念。

1951年簽訂的《舊金山合約》規定,日本必須向其二戰時期侵略的東南亞國家和地區支付賠償。只不過根據合約規定,日本支付“賠償”應當以提供 “生產”等服務方式而非直接提供貨幣的方式進行,且同盟國應考慮提供給日本用於生產所需的原材料。

這一時期的對外援助極大地促進了日本的對外貿易、對外投資以及經濟增長,被日本官方總結為對外援助的 “日本模式”。

日本首先與受援國簽訂賠償或經濟合作協定,並承諾為受援國修建道路、發電廠、港口等基礎設施,受援國有極大的動力來為日企提供較好的投資環境。與此同時,隨著硬體和軟體基礎設施的改善,日本國內的私營部門也更有動力透過與ODA的合作途徑或自行進入的方式前往這些國家投資,這反過來進一步促進了日本的貿易與經濟發展。

這基本上就是互惠互利的生意,跟賠款簡直八竿子打不著。

2018年日本宣佈終止援助時,中國外交部發言人回應稱,日本對中國的官方資金合作在中國經濟中發揮了積極作用,日本也從中獲得了實實在在的利益,中國願意同日本就繼續開展合作保持溝通。

所以,中國人可以感謝日本為中國發展提供的幫助,但感激涕零就大可不必了。

▲80年代的日本

而真正應該感概的,是中國和日本緊密合作的黃金時期多麼寶貴和短暫。前首相大平正芳當年雖然促成了日本對華援助,但也曾經感慨說:“現在是友好氣氛,好像很熱鬧,30年、40年後中國實現經濟高速增長的時候,一定會有難題發生啊!”

出現問題的原因當然很多,有些是隨著中國的發展和進步增多的市場競爭,有些是因為歷史原因,而有些因素,則存在於中日之外更大的環境中。

如今雖然援助已經停止,但JICA理事長北岡伸一對中日關係有自己的看法:“應將作為經濟強國的中國視作日本的優勢。日中做鄰居共同相處了兩千多年,我們早就習慣旁邊有個龐大的中國了。我們必須探索出共同生活、共同發展和共同繁榮的方式。”

▲日本國際協力機構(JICA)理事長北岡伸一

1987年,松下公司在北京成立映象管合資工廠,在日本企業中率先啟動了在華生產。據說廠房建成的時候,松下幸之助表示:“如果中國有一天追上了日本的技術,開發了日本沒有的新技術。那個時候,請把技術賣給松下電器。”

▲2018年,松下幸之助獲得中國改革友誼獎章

幾十年的歷史已經證明,無論對於中國還是日本,合作帶來的好處都非常之多,如果沒有場外因素干擾,這種合作也沒有什麼難以跨越的阻礙。至於將來究竟如何發展,這就需要兩國共同的智慧和努力了。