正統六年,英宗給翰林院下了一道敕諭:朝廷優士至矣,將領不恤。意思就是朝廷對文官的待遇好得有點過分了,軍隊根本沒人管,邊關的部隊種完地還得給當官的打野味砍柴,混得就像打雜的一樣,人都給逼跑了。

這就是英宗重整軍備,對文官動手的一個訊號。這完全是在永樂朝之後,文官崛起就開始打壓軍隊,朱瞻基去世之後更是離譜。

首先是正統八年,英宗恢復了洪武、永樂朝的制度,官員凡是滿70歲身體不行的,抓緊回家。明朝的文官都明白,勢力在人情就在,勢力不在人情算瞎掰。何止是大明朝,從古至今都是這個道理。

但是這個時候已經不是延遲退休的問題了,是他們這幫人想學楊士奇幹到死。但都幹到80歲,朝廷受不了,所以你要是到了一定年齡主動退休,朝廷可以準你衣冠致仕,就是帶著頭銜退休,相當不錯。但是你要是賴著不走,英宗就不客氣了。

正統六年,戶部尚書劉中敷革職下獄,換上了一個王佐又下獄。

正統八年,吏部尚書郭進革職,換上一個王值,還是下獄,這還是六部尚書。侍郎以下更是慘不忍睹。

于謙在正統六年也被下過獄,從兵部右侍郎直接降成大理寺少卿。下一步,英宗就要拿回屬於自己皇帝的權力。

一個國家最重要的三樣,軍權、財權,還有人事任免。正統元年的時候,楊士奇向軍隊派出鎮守大臣,文官就要控制軍隊。英宗親政以後,鎮守大臣不派了,改派太監。也就是從英宗開始,明朝就出現了太監帶兵。

大明朝從朱瞻基設立內書堂教太監讀書寫字開始,太監就開始崛起。很多時候太監的態度也就表明了皇帝的態度,皇帝依仗太監來制衡文官集團。

第二個是正統13年,英宗廢除了保舉制,恢復了洪武、永樂朝地銓選,就是官員由皇帝和吏部任命考核,這個聽起來是很正常的,但是從正統元年,英宗八歲的時候,讓楊士奇給改了,改成了保舉,就是朱元璋去世以後,齊泰和方孝孺搞的那一套。比如說知府相當於現在地級市這一級的,都是官員自己選出來的,更別說什麼縣令了。

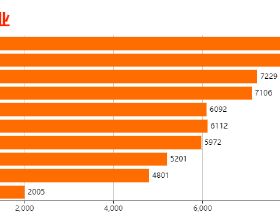

最後,當英宗開始和內閣文官集團搶錢的時候,出事兒了。正統九年,英宗重開了福建和浙江的銀廠,之前宣德九年,朝廷從銀廠能收上來的銀課,是每年白銀三十二萬兩,福建每年就能收4萬倆,浙江是9萬倆。而正統四年,就英宗12歲這一年一年只收上來九百兩,就跟沒有一樣。

這銀礦停了嗎?一天都沒停,一直在都在開,只不過沒到朝廷手裡,都跑到個人手去了。用現在流行的話講叫國有資產流失。英宗這會雖然還沒親政,但是他有一個能力超凡的媽,就是孫太后,所以在英宗親政之前他乾的這些事多由他媽孫太后主導。當媽的教導有方,當兒子的絕對不是糊塗蛋!

另一個是正統八年,英宗命工部侍郎焦洪為八府總提調官,在福建督造下西洋官船120艘。鄭和下西洋最多的時候是200艘船,英宗一次性就造了120艘,規模相當的大,這就一下子觸碰到文官集團的神經了。因為下西洋,皇帝搞壟斷,海外貿易全由皇帝掌控,你皇帝吃肉,其他人連湯都喝不到。

明實錄,包括國榷,對造船這個事兒根本就沒有記,就生怕以後的皇帝知道下西洋掙錢這事兒。

這些記載又是在墓誌銘裡頭被發現的,根據焦宏的墓誌銘記載,船一造完,福建和浙江就亂了,海路不通,就是想出去沒那麼容易,想出海掙錢不可能。

因為礦稅還有下西洋,從正統九年開始,江西葉宗流,福建鄧茂七,整個東南沿海文官集團的地盤全都亂了。史書不要臉,還說這些人是農民起義。

那個江西葉宗流有記載,那就是一個偷礦的。人家農民起義的標準是,打土豪分田地,而他們這幫人不打土豪,專打官軍,你想想都什麼人。

英宗這個廟號也不是白叫的,能動手儘量不吵吵。正統14年,他命寧陽侯陳懋為總兵官,佩徵夷將軍印,統兵10萬,按照徵緬甸那個標準,又打了一遍福建。

因為地方地官軍和文官,他勾勾搭搭,出工不出力。很顯然,地方官府配合民間黑社會去偷國家的銀礦。這種事內閣包括那些文官集團能不知道,背地裡還不知道分了多少錢。

所以英宗又從北京調了2萬京軍,就包括最精銳的五軍營和神機營,明朝三大營,絕非浪得虛名。

三個月,福建的騷亂就被平定了。正統14年的三月距土木堡之變還有四個月,福建亂賊鄧茂七等被帶回北京梟首示眾。英宗祭告天地宗廟,宣佈戰事結束。

但是這兩支部隊並沒有回來,緬甸的軍隊在貴州、湖廣繼續鎮壓苗亂,平定福建的軍隊在圍剿浙江和江西的殘餘。六月份,當英宗開始調查福建暴亂起因的時候,25年風平浪靜地大同、宣府還有遼東就同時傳來了軍報。然後七月份英宗就在土木堡出事兒了。