文丨迷局科普

編輯丨迷局科普

一則訊息鬧得沸沸揚揚,中國科學家提出了一個改變氣候的計劃。

此訊息一發布就受到了前所未有的關注,但是卻被其他國家氣象學家質疑是荒誕幻想。

如果我國實現這一計劃,那麼就可以實現從天上掉水來解決乾旱問題,並且還能避免特大暴雨的發生。

那麼這究竟是一項什麼技術,為什麼會遭到許多人質疑呢?這項技術又是怎麼實現天上跨區域調水呢?

水資源問題

大家都知道,從古至今一直困擾我國最大難題的就是水資源問題,從大禹治水到如今修建了各種水利,其實都是為了改善我國水資源分佈不均的問題。

直到現在,我國北方有將近60%的國土和佔全國60%的人口,但是GDP卻只有5%,其中最主要的原因就是水資源的束縛。

而南方降水量相對比較充足,如果將南方的水資源調到北方或者西部地區,那麼既可以減輕南方的洪澇災害,還可以改善我國北方的缺水困難。

就我國目前南水北調這一舉國工程來說,可以每年為北京地區輸送將近10億立方米的水資源。

南水北調這項工程可以說投資非常巨大,並且經過長達1000多公里的路線,再加上其中有幾次人為性的水頭抬升,還要經過穿越黃河的特質隧道,這其中如果出了一點點差錯,那麼調水工程就會出現嚴重的問題。

我國的科學家正是看到了這個問題,於是提出,既然地面調水困難,那麼是否可以考慮天上調水呢?這便是我國青海大學聯合中科院提出的天河工程。

這項工程一經提出,便引起了廣泛關注,這可是其他國家想都想不到的事情,而我們國家的科研人員不僅敢想,還敢實施。

很多人乍一聽都會想,怎麼在天上“調河”呢?

天河工程

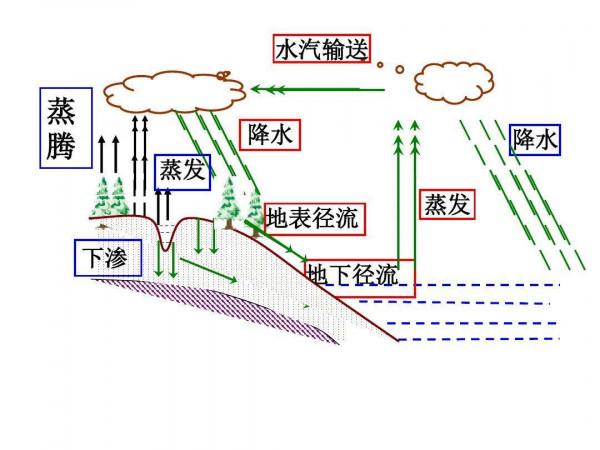

所謂的天河工程,其實是在大氣層與對流層之間存在一條穩定有序的水汽通道,而這條通道被科學家稱為天河。之後再由科學家採用人工干預的手段來實現不同區域的水資源調配。

乍一聽,這不就是現在的人工降雨技術嗎?其實兩者並不相同。

人工降雨技術就是當一個地區的水汽含量達到一定的程度之後,使用飛機、火箭向天空中輸送一些乾冰、碘化銀、鹽粉,使天空中的水氣快速碰撞凝結,體積逐漸變大,形成一個個小的水滴,從而來達到降水的目的。

而天河工程則是一項非常複雜的技術,可以說此項工程是逆天工程,是世界上獨一無二的人工天河調水工程。

他和人工降雨不同的是,需要對整個地區進行水汽輸送,再進行統一計算和研究,從而改變較大區域的水資源分佈。

根據相關統計資料顯示,我國每年產生的水汽總量達二十萬億立方米,這個數字可遠遠超過我國的全年降水量,如果將這些水汽充分利用,那麼就能夠從根本上解決我國的水資源分佈問題。這個技術一旦成功,那麼將會造福於全世界人民。

技術難題

雖然這個計劃很好,但是有些科學家認為此技術是無法實現的。

想要利用天河進行輸送水資源,它不僅需要研究天上的水汽,還需要研究天河的現況和水汽的變化規律等等,之後還要結合地面的資訊和河流的水汽,使得整個地區的水汽輸送和輸出達到一個平衡狀態。

只有做到多方位的複雜規劃,才能確保為研究天河工程提供更加準確的資料,這樣才能將我國南方充足的水汽透過一定的技術運輸到北方,在空中顯示南水北調工程,再透過人工干預後促進降水。

如果要與南水北調相比的話,天河工程不僅極大地降低了成本,而且可以保證資源源源不斷地輸送,還可以避免地上工程頻發的意外事件。

但是想要真正實現這一技術並不是那麼容易突破的。

就比如說水汽輸送通道,僅僅在不到40分鐘的時間就會消失,再加上水汽還會受到區域性的氣候影響,這其中就會有許多不確定或不可控的因素。

一隻蝴蝶或許扇動幾下翅膀,在世界上的另一個地方可能就會有一場颶風,這也就是蝴蝶效應。

所謂蝴蝶效應,指在一個動力系統中,初始條件下微小的變化能帶動整個系統的長期的巨大的連鎖反應。

相關知識連結:蝴蝶效應是一種混沌現象,說明了任何事物發展均存在定數與變數,事物在發展過程中其發展軌跡有規律可循,同時也存在不可測的“變數”,往往還會適得其反,一個微小的變化能影響事物的發展,證實了事物的發展具有複雜性。

所以氣候的問題,不得不說十分微妙。

再加上如果想要解決運輸水汽的問題,還必須解決水汽的具體位置,我國科學家為了實現能夠掌握水汽的遷徙規律,還提出向空中發射衛星來檢測資料。

就比如一條不穩定的河流來說,它的河道經常有很多的變化,在觀察一段時間後,總是能觀察出大概的規律,那麼只要掌握好這個規律,就一定能夠合理利用這條河流。

在2008年,我國正式啟動第一顆監測空中水汽的衛星,這顆衛星的成功發射將會彌補我國這一技術的不足。

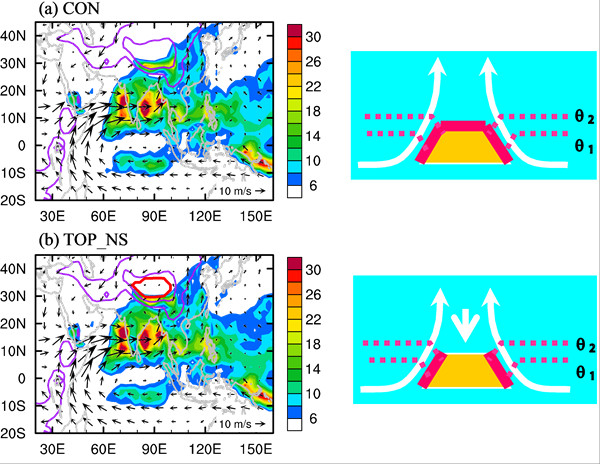

要說我國之前沒有能夠檢測水汽的衛星嗎?其實不是的,之前我國曾經發射了風雲系列的衛星,但是或多或少地存在一些侷限性。

就比如我國的風雲一號和三號,它們的執行軌道高度比較低,即使已經獲得高解析度的圖片資料,但是想要再次進行採集時,就不能及時反饋資訊。

雖然風雲二號和四號沒有這些問題,但是因為距離地面約3600公里,所以採集的圖片的解析度都不太高。

而天河一號則和這些衛星都不同,天河一號的總重量還不到30公斤,可以靈活穿插在各個位置上,再加上低成本的造價,非常適合搭建衛星網。

據有關報道,我國將計劃利用六顆衛星在空中打爆出一條大氣通道,屆時將會實現一個衛星在採集過區域性地區的資料。

之後,另一個衛星就能夠立馬進行資料檢測,這樣就可以更快捷地完成獲取實時資料,還可以獲得更高解析度的影象資料。

不僅可以隨時提供水汽資料傳輸到地面,還可以針對颱風、暴雨等惡劣天氣進行實時檢測,並能夠進行預警服務。

就在這次河南省的暴雨中,天河一號就將水汽資料準確無誤地傳輸地面,之後由地面做出資料分析,發出預警,減少人民之間的損失,也能夠幫助政府在災後做出正確的選擇。

發射天河一號其實並不能直接獲取天河的位置,這還需要科學家透過衛星傳回的資料中進行資料分析和運算之後才有可能獲取天河的位置。

而這項技術其實還有一個關鍵性的技術,那就是怎麼才能將水汽輸送到各個地方?

如果水汽輸送到大氣層中是非常不穩定的狀態,因此水汽運輸就一定需要動力,而動力是來自全球的熱力驅動。

其實在上世紀90年代,我國科學家在研究青藏高原的水汽研究上就提出了感熱氣泵的觀點,這個觀點其實就是水汽是如何從喜馬拉雅的南坡爬升,整個過程其實就是依靠熱力效應。

就比如說我國對於氣象預報有些誤差,最根本的原因就是因為現在的科技對於大氣環流的研究其實並不夠成熟。

因為以現在的技術,還無法達到天河一號為構建水汽通道提供資料支援,而實現這些資料支援,還需要氣象學、動力學等各個領域之間的合作才能夠實現天河工程。

最後的總結

如今每一個新技術的產生往往會存在很多的質疑,同樣天河工程也具有相同的質疑,因為想法得超前,被一些科學家認為是天馬行空的想象,不應該在此領域浪費一些資源。

其實天河工程發射的微衛星的成本都比較低,如果真的實現這一技術,那麼河南暴雨這樣的惡劣天氣將可以直接避免,這不就是一種進步嗎?

也許如今我們是無法實現天河工程,但是相信在未來,我們有能力去解決現在的關鍵技術問題後,那麼天河工程將不再是一種想象,我們就拭目以待吧。

對此,您有什麼想說的呢?歡迎在評論區留言,我們下期再見。