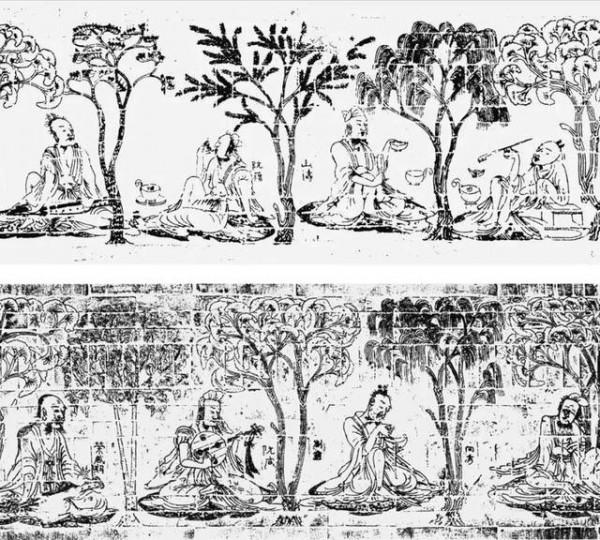

彼嵇、阮二生,志存保己。既託其跡,宜慢其形。慢形之具,非酒莫可。故引滿終日,陶瓦盡年。酒之為用,非可獨酌;宜須朋侶,然後成歡。劉伶酒性既深,子期又是飲客,山、王二公,悅風而至,相與莫逆,把臂高林。徒得其遊,故於野澤銜杯,舉樽之致,寰中妙趣,固冥然不睹矣。(沈約《七賢論》)

在沈約看來,竹林七賢的組合聚會,很大程度上是出於躲避政治風險的需求,用飲酒醉態的方式為自己戴上一副假面具,達到逃避現實的目的,這是對竹林七賢醉酒活動政治內涵的明確定性。

以飲酒方式為重要特徵的文人放誕乖張行為是中國歷史上文人士大夫的重要行為方式之一。這種方式是他們用來抒發個性、與世俗風氣分離、標新立異的重要途徑。

魏晉之後,當殘酷的社會現實粉碎了有志之士的政治理想,迫使他們沉淪到自我消遣的空間時,酒,成為他們最好的寄託,醉態思維,也成為中國文人特殊的創作形態。所謂醉態思維,就是酒後藝術構思的問題。文人飲酒,追求狂、怪、真的酒趣,而文人在飲酒後創作的詩作、畫作,也往往有狂放不羈之感,就像醉酒後書寫的狂草,恣意之作中包含了真性情。飲酒之境甚至可以和老莊、禪宗相結合,從而成為文人的一種生活狀況、一種創作方式。

適度飲酒會帶給人一種喜悅,一種解脫的錯覺.這種感覺不足為外人道也,李白《月下獨酌》:“但得酒中趣,勿為醒者傳”。平日裡無法告知他人、為外人所無法理解的一切在酒中都找到了知音,而“酒逢知己千杯少”,在酒後的恍惚狀態中,奇異地得到了心的寧靜和慰藉,正是酒的這種神秘性吸引了文士們。

文人創作所依賴的是靈感,而一旦醉酒,進入“物我兩忘”的境界,靈感的到來便是那樣的水到渠成。從古至今,概覽中外,從事創作的大家都或多或少依賴菸酒,酒精帶來的刺激、菸草營造的氣氛,這些都成為激發靈感的有效手段。無論是創作還是生活,都需要霎那間的清明,而酒,是達到臻我之境的捷徑。