「姍姍來遲」的 iPhone 高刷屏,藏著這些你可能想知道的秘密。

今年,iPhone Pro 系列的 OLED 螢幕又有了不小的升級,除了高達 1000nit 的螢幕亮度,還支援了不少 Android 旗艦已經支援了的 120Hz 的螢幕重新整理率,讓不少人直呼「十三香」。

但是相信還是有不少人會困惑為什麼今年 iPhone 上沒有使用新款 iPad Pro 12.9 英寸上的 mini-LED 技術?為什麼 OLED 的高重新整理率也只有近兩年才徹底鋪開?以及 iPhone 上的高重新整理率到底有什麼不同? 這些問題你將能在這篇文章裡得到回答。

常見的顯示面板技術

LCD

LCD 是我們身邊最常見的顯示面板,也有不少的 Apple 產品繼續在使用 LCD。它的發光的基礎是面板的背光光源,我們可以把背光光源理解為手電筒。當手電筒前放置不同顏色的燈罩便會散發不同顏色的燈光,這個燈罩就是 LCD 的彩色濾光片。當我們在燈罩和手電之間加入不同透明度的薄膜,就可以實現不同亮度的顏色效果。然後透過不同顏色的組合,就可以完成各種色彩的顯示了。

mini- LED

目前 Apple 只有少數產品採用了 mini-LED 的面板,例如 Apple iPad。mini 的含義在於小間距的 LED,它仍然是以背光源發光作為基礎。為了實現小間距的佈局,那必定 LED 燈珠本身也需要足夠小,目前 LED 燈珠已經做到了 50 ~ 100 µm 左右的級別了。

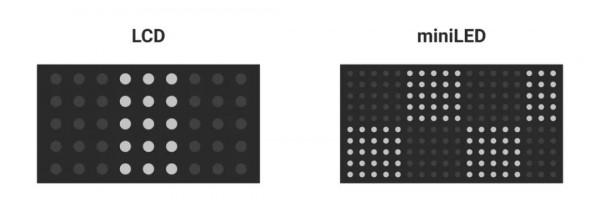

但使用 mini-LED 依舊不能解決傳統 LCD 在純黑畫面下背光漏光的問題,為了減少漏光對顯示效果的影響我們需要加入了背光分割槽的控制技術,這個技術原先用於 LCD 上,但也同樣可以用於 mini-LED 上。透過單獨調整每個分割槽 mini-LED 的明亮程度,可以保證在畫面需要顯示不同的明暗效果時,合理的降低或熄滅區域內的光亮度,這樣就能減輕傳統整塊背光導致的漏光問題。

mini-LED 最根本的核心便在於大幅增加面板的背光分割槽,給予了 LED 背光更加完美的畫面展示效能。所以由於背光分割槽的增多,無論是漏光,還是對比度的問題都得到很好的改善;當然就目前而言 mini-LED 的漏光問題還是沒有辦法完全解決的,還需要等待分割槽背光技術的改進。

OLED

OLED 則是目前 iPhone 和 Apple Watch 產品中最常使用的面板技術,全稱是有機發光二極體,它是一種「自發光」的器件結構,它能靠發光材料主動散發不同的顏色,自發光則意味著不會像分割槽背光一樣會出現漏光問題。

OLED 發光方式,有機材料發光層陽極和陰極的中間,紫色是發光方向

OLED 發光主要依賴於 TFT 和有機材料發光層。而它的發光原理也並不複雜,和我們化學課上接觸過的焰色反應很像。

焰色反應中受熱的金屬原子會躍遷到較高的不穩定能級,因為不穩定所以需要釋放能量回到穩定的基態,在這過程中會發光。

首先,OLED 透過 TFT 給予發光迴路電訊號,此時陽極產生空穴(可以簡單理解成帶正電的電荷),陰極產生電子(電子一定是帶負電荷的),空穴和電子需要分別透過各自的傳輸層,最後會一同抵達有機材料發光層。

其次,當發光層的電子和空穴到達一定濃度後,會因為引力結合形成激子,同時激發有機發光層的有機分子。

最後,因為有機分子躍遷到了不穩定的激發態,和焰色反應一樣同樣需要釋放能量回到穩定的基態,並釋放出光。

不難看出整個過程裡最基本的兩個要素就是,作為開頭的 TFT 薄膜電晶體和作為結尾的有機材料發光層了。

主流的 TFT 技術

因此對於 OLED 來說,TFT 背板是除了發光材料以外,另一個面板顯示的關鍵技術點。

近年來隨著市場對顯示效果和能力要求的不斷提升,為了滿足消費者對重新整理率、解析度以及能耗等多個方面的需求,TFT 技術也不斷從結構、材料以及工藝方面尋求突破,不斷最佳化著尺寸、遷移率、漏電以及穩定性等引數。這樣一來,才有了我們時常在新聞中聽到的一些陌生英文 a-Si、IGZO、LTPS、LTPO 等等,這些便是目前顯示領域的常出現 TFT 技術。

a-Si:簡單成熟但不合適

a-Si 是曾經顯示領域的龍頭技術,以往的 TFT-LCD,也就是 LCD 的背光層幾乎均以 a-Si 作為積體電路基底。它是一個比較成熟的方案,因此基於 a-Si 的 TFT 可以在維持高質量產出的同時,成本也相對很低。

但 a-Si 弊端也比較明顯,其電子遷移率約為 0.5 cm^2/Vs,電子遷移率可以簡單理解成空穴和電子穿過傳輸層的效率;而 0.5 cm^2/Vs 單說這一個數值可能大家沒有任何概念,可以和目前 OLED 中較為常見的 LTPS 進行對比,LTPS 的電子遷移率約為100~200cm^2/Vs,比較之下就會發現 a-Si 的電子遷移率小了幾百倍。

電子遷移率從根本上來說決定的是 TFT 器件的響應速度,遷移率越小,空穴和電子傳輸的速度也就越慢,響應速度自然越慢。這裡可以簡單打個不太準確的比方,我們可以把電子遷移率比作公路等級,空穴和電子比作汽車,等級越高的公路,在保證安全的前提下車可以開的速度自然也就越快。

為了保證器件的響應效能讓使用者可以接受,可以增大電晶體尺寸以提高遷移量,也就是增加車道數可以讓同一時間又更多的車開過去。但是這將導致多出來的 TFT 器件會佔據了顯示區域畫素的區域。

簡單來說,單位區域內電晶體佔的面積越大,單個畫素佔有面積越小(畫素開口率),導致亮度越低。其次,因為體積無法做小的緣故,導致單位面積的畫素個數也受到限制,即為畫素密度過小,也就是我們所說的 ppi 過低。

雖然目前 a-Si 的市場佔有率還是可觀的,但因技術規格的限制和成本較低,主要是面向大尺寸以及低端手機面板領域。當然,目前仍有企業在嘗試有關 a-Si 在 OLED 中的應用研發,例如 Matrix Technologies 近期展示 WOLED 技術便採用了 a-Si 作為基底,大幅降低背板成本。

WOLED 工作原理其實和 LCD 很像(圖片來自 UNIVERSAL DISPLAY)

IGZO:價效比高但不足以支撐高重新整理率

IGZO 它首次提出可以追溯到 1985 年,但是首次量產已到了 2012 年(夏普),它的出現提高了 TFT 技術的水平上限。相較於最開始的 a-Si 來說,電晶體的體積大幅縮小,一個 a-Si TFT 的佔位至少可以容納 4 組 IGZO TFT,雖然減小了器件體積,但是電子遷移率相較於非晶矽來說有顯著的提升,約為 25cm^2/Vs,而且在漏電率上也是幾種 TFT 技術中最為理想的,這樣以來在畫素無需工作的時候,IGZO 可以最大程度的節省能源損耗。

上文提到漏電率是指的即使在開關斷開的時候,在施加電壓後依然會出現較小的電流,簡單來說就是出現了意外的電力損耗,在移動裝置上會因此導致續航不佳。

iPad Pro 1 代中的 LCD 背光 TFT 就用了這個材質

由於 IGZO 在面板佈局中的佔用面積大幅減少,讓發光畫素的開口率以及佈局區域面積獲得了提高,這樣以來,就很好的解決 a-Si 的各項弱點,實現了高亮度、高畫素密度等等,所以 IGZO 的高解析度面板產品直到現在也是非常的常見的。除此之外,因為全透明以及良好的彎曲效能,讓它不僅可以用在 OLED 面板中,LCD 面板同樣適用。

除此之外,IGZO 的工藝製成並不複雜,可以利用現有非晶矽線體簡單改造即可投入運營。從商業角度、良率以及原材料損耗等多個方面綜合考慮,IGZO TFT 應該是本文中價效比最高的一個。但 IGZO 也有自己的缺點,對於水氧的敏感度更高,長時間使用下來穩定性來說偏弱一些,從壽命來說沒有其他 TFT 好。其次,受到電子遷移率的限制,導致重新整理率很難持續提升(當然 IGZO 首席推廣者夏普,還是成功的將 IGZO 提升至 120Hz 重新整理率,並供貨給雷蛇)。

LTPS:高重新整理率但也更加耗電

LTPS 是目前市場佔有率較大的背板技術,不僅適用於 LCD,對於 OLED 一樣適用。這種背板技術的最大優勢便在於我們前面所提及的電子遷移率,它的電子遷移率可以高達 200cm^2/Vs,相較於 a-Si 來說,一個是小溪,一個便是大江大河。

這樣看來,OLED 顯示的基本要素電流驅動,在 LTPS 的輔助下很簡單就可以實現。因為非常可觀的電子遷移率,面板非常容易就可以實現的高效的傳輸效率。這樣面板不用再因為驅動的需求,而去擴大電晶體的佔有面積,而可以更方便的設計小型器件,並配合大開口率畫素。簡單來說,LTPS 讓畫素在面板中的「地位」得到了跨越式的升級。更加直白一點說,面板的顯示效果也得到了質的飛躍,在解析度和高重新整理率上迎來了自己的突破。

但不得不說的是,LTPS 的弊端也是比較明顯的。首先,這種器件結構的漏電比較大。前面我們也說了 OLED 的基本要素是電流驅動,電流驅動的穩定性會直接影響畫面。為了避免漏電的影響,LTPS 會不斷的進行重新整理供電,以維持穩定的電位情況。需要持續的重新整理,也註定了 LTPS 在低頻供電顯示的嚴重短板,以及 LTPS OLED 的重新整理率不敢做太高,這些問題也會直接反應在裝置的電能損耗上。

未來潮流方向: LTPO

正因為的 LTPS OLED 的高功耗無法支援高頻重新整理,綜合 IGZO 和 LTPS 的特性,便迎來了所謂的 LTPO 背板技術。

LTPO:1+1>2 的組合

LTPO 的器件結構綜合了 IGZO 和 LTPS 技術,簡單一點來形容的話,就是將部分的 LTPS 電晶體(TFT T3/4)管替換為 IGZO 電晶體,這就是 Samsung Display 的經典 LTPO 結構。透過合理利用 IGZO 的低漏電特性,延長了電訊號在 TFT 電晶體中的維持時間,進而滿足在低頻重新整理時的訊號供給問題,變相解決了 LTPS OLED 的弱點。LTPS TFT 負責高解析度以及高重新整理率,IGZO TFT 負責穩定的低頻顯示,兩者各司其職,但又在背板電路中相輔相成,一同實現了 LTPO TFT 技術。

Apple 第一個使用 LTPO 的裝置是 Apple Watch S5

這樣以來,在使用者使用靜態畫面或低頻需求時,OLED 可以透過驅動來調整部分畫素進入低頻工作狀態,減少了 OLED 對裝置電能的損耗。而在遊戲以及影音環境中,也可以調整進入高頻重新整理模式,以滿足畫面高重新整理率的顯示需求。

不做動態重新整理率的 LTPO 未必節能

LTPO 作為新型技術來說,最大的優勢就在於針對不同顯示環境下的針對性控制,既可以保證低頻靜態畫面的穩定輸出,又能滿足畫面高動態需求。

但需要注意的是,LTPO 的節能並不是絕對的,LTPO 的節能僅體現在變頻的使用環境中。當用戶在持續高頻重新整理率使用的情況下,如果面板採用同等級發光材料並達到相似的亮度,LTPO 的能耗是高於 LTPS 的。這主要源於 LTPO 的電路結構相比 LTPS 要複雜一些,最直觀來看 LTPO 比 LTPS 起碼多了一組控制驅動,因此也會消耗更多的電力。

為此 Apple 也針對 OLED 設計了 ProMotion 技術,使其可以在 10 fps 到 120 fps 之間自動自動調整,使手機又能享受到高刷的流暢體驗也能節省下更多的電力。

Apple 對於 ProMotion 的解釋說明(圖片來自 Apple)

一般的事情都是有兩面性的,LTPO 的技術因為技術的複雜性,在工業製成上對於各大生產廠商來說都是巨大的挑戰。無論是從原材料還是製成工藝來講,相較於傳統 LTPS 生產來有更多的困難點,在不新建生產線的條件下,想要實現 LTPO 的量產供應,並不是一件容易的事情,所以直至目前 LTPO 的主要供應商仍是行業龍頭 Samsung Display。

未來顯示技術可能的方向還有很多

其實從上說到下,a-Si 到 LTPO,每一種 TFT 技術其實都前一代技術成果的迭代更新。並沒有哪一個電晶體是橫空出世的,因為使用者需求質量不斷的提高,促使技術不斷髮展創新或是融合,不斷探索著顯示領域的優質答案。

就面板現狀市場來說,LTPO OLED 一定是一個短期的熱點,不僅是剛剛釋出的 iPhone 13 系列,對於其他廠商來說,也會是不錯的賣點。但是 LTPO 技術並不能說是絕對的未來,因為綜合 LTPS 的生產良率以及穩定性來說,LTPS 在接下來的時間中一定仍會佔據面板的大量市場。除此之外,mini-LED 以及 micro-LED 技術的不斷革新,對傳統 OLED 顯示技術也是具有一定的衝擊性的。

或許這就是科技的魅力,你永遠無法猜測它們究竟是曇花一現,還是恆久流傳。我們能做的,只是保持一顆好奇和充滿期待的心,迎接科技給大家帶來的便利和美好。