作者:握中懸璧(公號同名),授權讀史釋出。

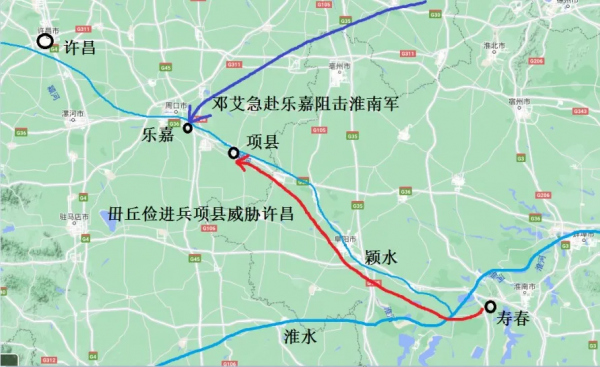

就在毌丘儉率領淮南勁旅挺進中原的時候,第一個做出反應奔赴前線前線的,是鄧艾。

鄧艾在寫下著名的《濟河論》之前,專門進行了實地考察,他從陳縣、項縣一路走到壽春。

經過仔細的考察,鄧艾得出一個結論,淮河兩岸有發展成巨大糧倉的潛力,也是將來南征的一個後勤基地,但前提是要開鑿河渠,引水澆灌。

《濟河論》的具體內容雖然已經無法考證,但其中的主要方案都被司馬懿認可並加以施行,這也為日後曹魏淮南戰區實力的壯大打下了基礎。

所以說鄧艾對這一帶水文地理情況簡直是瞭如指掌,畢竟河道疏浚等工程都是他設計並主持的,因此毌丘儉起兵後,他立刻就洞悉了對方的策略,並在第一時間做出了反應。

鄧艾對戰局看得很透徹,他清楚自己首要目標就是把淮南軍堵在項縣,決不能讓他們進兵許昌。

於是鄧艾在斬了毌丘儉派來的人以後立即出兵,火速進軍穎水並修建浮橋渡河,然後搶佔樂嘉,在此嚴陣以待。

多年屯田的經歷,讓鄧艾一下就抓住了整個戰局的關鍵,他選的這個地方非常合理。

樂嘉位於河南周口市商水縣東部,在穎水西畔。這個地方距離淮南軍屯駐的項縣(沈丘縣一帶)還有一百多里。

目前鄧艾的兵力上處於劣勢,只能固守待援,所以不能靠得太近。而這個距離大軍行進至少得兩天以上,還是比較安全的。

那麼再靠後一點可以嗎?同樣也不行。當年魏文帝曹丕為了征討東吳時便於調集糧草,在汝水和穎水之間開通了討虜渠。

這條討虜渠就在今天河南漯河市召陵區以東,溝通汝水和穎水。如果被淮南軍突破到這一線,那麼鄧艾只守穎水就不夠了,因為淮南軍可能會向西轉到汝水一線。

這也就是鄧艾必須渡過穎水防守,而不能停在穎水東岸的原因。

這時候司馬師的大軍也已經出發了,他知道毌丘儉的厲害,所以不敢輕敵,於是下令召集天下各地兵馬前來會合,並在陳縣和許縣一帶的郊外舉行了盛大的閱兵式,以壯軍威。

不得不說司馬師給毌丘儉的待遇真是高,頗有當年劉邦彙集天下諸侯圍剿項羽的氣勢。

這時候又發生了一件事,逐漸讓司馬師找到了以最小代價擊敗毌丘儉的關鍵。

當時毌丘儉的兩名部下史招、李績前來請降,此二人究竟和司馬師說了什麼不得而知,但是有理由相信,他們透露了一個關鍵情報,即淮南軍內部軍心不穩。

司馬師的戰略眼光也是極強的,之前在與諸葛恪的交鋒中,他雖然只是在後方遙控,但依舊掌控全域性最終大獲全勝,這次他根據情報依舊做出了最佳的戰略選擇。

他的策略核心就是堅守不戰。諸將對此不解,認為本方兵力優勢,應該進攻才對,為何反取守勢呢?

司馬師解釋說:“毌丘儉和文欽想學張儀蘇秦那樣的說客,四處拉外援,但光靠耍嘴皮子沒人信他們。現在史招、李績來降,說明他們內部已經出了問題。如果此時強行進攻,他們困獸猶鬥,雖仍然能贏,但是損失也小不了。淮南將士本不想反叛,只是被毌丘儉他們矇騙裹挾了,如果我們堅守不戰,很快他們自己就會不戰自亂。”

隨後他作出如下部署:

一、 鄧艾率軍在樂嘉前線拒敵,爭取誘敵深入。

二、 王基率許昌駐軍進兵距樂嘉不遠的南頓(河南省周口市南頓鎮),威脅淮南軍的側翼。

三、 胡遵率青、徐諸軍進軍譙(安徽毫州市)宋(河南商丘市)之間,準備截斷淮南軍的歸路。

四、 諸葛誕率豫州軍南渡淮河上的安風津渡口(安徽六安市霍邱縣),直撲毌丘儉的大本營壽春。

五、 王昶率荊州軍北上,準備支援中原戰場。

六、 司馬師的指揮部設在後方的汝陽,在此掌控全域性。

司馬師的部署深得兵法之要,我硬實力勝過你,打起來也是贏面極大,但我不想承受那個無謂的損失,所以我先搶佔要害之地,然後堅守不戰消磨你的銳氣,讓你不得不被我牽著走,最終徹底落入我的圈套。

故敵佚能勞之,飽能飢之,安能動之。(孫子兵法虛實第六)

其實司馬師做出這個部署,與王基的智慧也是分不開的,他是另一個大局觀非常清晰的人。

最初司馬師根據堅守不戰的方針,讓進軍中的王基所部停下來。而王基卻建議應該主動前進,否則氣勢上就輸了。另外如果拖得久了,東吳也出兵的話,那麼很可能淮南就要丟了,屆時中原危矣。

王基的意思並不是和司馬師堅守不戰的大方針相悖,他的策略只是更加主動點,作出相對積極的姿態,卻不是要與敵方交戰。

於是司馬師同意他進兵<氵隱>水(沙河匯入潁河前的一段)一線。不過王基覺得還不夠,他希望前進到南頓,因為那裡有一座大糧倉,足夠大軍四十天之用,絕不能拱手讓給敵人。

不過司馬師還是希望貫徹既定戰略,沒有答應。王基認為南頓是個無論哪一方佔據都會受益無窮的“爭地”,必須要收入囊中,於是自作主張進兵南頓,司馬師沒多說也就默認了。

淮南軍是弱勢的一方,所以利在速戰,必須儘快打出一個優秀的戰果以爭取中立勢力的加入 。

現在被堵在項縣長期沒有進展,戰局逐漸演化為持久戰,淮南軍的劣勢就逐漸顯現出來了,因為無論拼兵力還是拼糧草都不是中央的對手。

在這種情況下,淮南軍怎麼可能放過眼皮底下的南頓糧倉呢?

幸虧有王基的先見之明,毌丘儉奪取南頓的計劃沒能成功,只好返回項縣。

戰局徹底陷入了僵持,司馬師已經佈下了一張巨大的包圍網,毌丘儉的淮南軍完全處於一個進退兩難的危險局面之中。

毌丘儉軍事能力很強,但只是強在練兵和臨陣指揮,而在大戰略方面就差一些了,也就是說他是個將才卻不是帥才。

此時形勢已經極為嚴峻,正如司馬師之前作出的判斷,淮南軍內部確實出現了問題。主要原因就是淮南軍將士大部分都不是本地人,他們的家眷都在中原。

這就導致客場作戰的淮南軍,反而成了非常不利的散地作戰,如今戰局毫無進展,官兵戰意低迷,多有逃亡。

毌丘打算主動出擊,目標還是駐守樂嘉的鄧艾。

淮南軍的戰略安排是毌丘儉防守項縣,保障後勤,文欽領兵在外主要負責作戰。

不過文欽雖然驍勇善戰,但整場戰役中表現得最亮眼的卻不是他,而是他的次子文俶,也就是大名鼎鼎的文鴦。

此時司馬師見時機已到,令鄧艾採取示敵以弱的計策引誘文欽來追,文欽果然中計,他並不知道司馬師已經悄悄率領中央軍開赴前線了。

等文欽發現自己中了圈套,一時不知如何是好,但文鴦卻臨危不亂,他認為司馬師也是剛趕過來的,可以趁他立足未穩將其擊敗。

於是文鴦和文欽將兵馬分為兩隊,準備夾擊司馬師。

夜半時分,文鴦率兵殺到司馬師營地附近,大呼司馬師的名字,本來這是為了鼓舞士氣震懾敵軍之舉,但沒料到卻差一點改變了歷史。

俶率壯士先至,大呼大將軍,軍中震擾。(三國志魏書王毌丘諸葛鄧鍾傳第二十八,裴注)

司馬師眼睛剛做了手術,沒好利索就帶兵出征,本來覺得大局已定,但這次文鴦來襲卻叫他大驚失色,這一驚不要緊,眼睛傷口迸裂,結果眼珠子都流出來了。

初,帝目有瘤疾,使醫割之。鴦之來攻也,驚而目出。(晉書景帝紀)

換了一般人恐怕早就疼得暈過去了,但是司馬師卻不是一般人,他不僅對別人狠,對自己則更狠,為了怕傷情洩露出去,他心一橫拿起被子就把自己的頭蒙上了,就這麼咬著被子硬挺,連被子都咬破了,而最後也真叫他給扛過去了,周圍的人竟然一點都不知道。

懼六軍之恐,蒙之以被,痛甚,齧被敗而左右莫知焉。(晉書景帝紀)

為什麼司馬師拼了命也要隱瞞這件事呢?因為一旦洩露出去就有可能導致一個極為可怕的後果,也就是夜驚,俗稱炸營。

還記得當初曹休在石亭之戰中為何敗得那麼慘嗎,其實白天的戰鬥他並沒吃太大虧,真正造成嚴重後果的就是夜裡炸營。

這時全軍都被文鴦震懾住了,要是再傳出主帥重傷昏迷的訊息,將士們以訛傳訛之下,說不定全軍立刻就將陷入混亂,到那時就是不折不扣的災難了。

但是司馬師扛住了,他用自己驚人的意志力度過了這次開戰以來最大的危機,成功穩定了軍心。

不過這些是文鴦不知道的,他鼓譟了一夜仍然沒見文欽按約定趕來,沒有辦法只好引兵撤退。

文欽見戰機已失,只好也跟著撤退了。估計他很可能是被鄧艾的軍隊糾纏住了。

司馬師這會也暫時緩過來了,立刻下令追擊,諸將說:“敵軍雖退但未敗,況且文鴦驍勇,還是別追得好。”

司馬師這會兒也有點上頭了,堅持要追擊。

文鴦看司馬師追得緊,跟文欽說:“要是不給敵軍來一下狠的咱也不好撤。”說罷帶著十幾個親衛殺了個回馬槍,追兵被打得四散奔逃,文鴦從容撤退。

司馬師不甘心,派左長史司馬璉率八千精騎繼續追,樂林率步兵緊隨其後。

沒想到這一刻文鴦簡直霸王附體,他單槍匹馬闖入數千騎兵之中,幹掉一百多人,然後突圍而走,前後反覆六七次,如入無人之境。

不過一個人的勇氣終究難以改變整個戰局,隨著司馬師步兵主力趕到戰場,淮南軍開始撐不住了。

官軍箭如雨下,淮南軍的陣線被突破了,最終全線潰敗。

司馬師見大局已定終於鬆了一口氣,可他身邊卻有個人差點又陰了他一下,這個人就是尹大目。

之前高平陵之變時此人曾有登場,當時他作為曹爽心腹被司馬懿派去送勸降信,結果司馬懿背信棄義殺了曹爽,從此他就對司馬家怨念越來越深。

這時候司馬師的傷情已經瞞不住了,尹大目看得出來司馬師最後這波小宇宙爆發就是迴光返照,肯定撐不了多久了,於是他自請去勸降文欽,實際是想通風報信。

不過尹大目雖然心向魏室,但可惜膽子太小,不敢講得太直白,只說了個模稜兩可。文欽一個粗人哪能領會,結果把他大罵一通。

其實這也不全怪文欽,畢竟當年尹大目也算間接坑了曹爽一把,在旁人看來他已經改換門庭成了司馬家的走狗,難怪別人不信他。

文欽見沒有勝算,只好率領殘兵退往項縣。

歷史就是這麼玄妙,司馬師在樂嘉之戰結束十二天後病逝,若文欽能領會尹大目的意思,依託項縣再堅持一下,或許就會大有轉機。

縱觀樂嘉之戰的全過程,毌丘儉始終是被對方牽著鼻子走。從開始被阻擋在項縣,到後來陷入重圍,從頭到尾都沒能掌握戰局的主動權。

毌丘儉在遼東時期指揮的部隊規模都不大,而新城之戰時他也不是主帥,所以在大兵團指揮的能力上,他是難以和經驗豐富的司馬師相比的,畢竟不是誰都能像諸葛亮一樣是個天生的戰略家。

其實在以弱抗強的情況下,正面硬剛除了失敗以外沒有第二種可能,弱者唯一的機會就是在強勢一方沒有完成集結的時候將其各個擊破,也就是說必須要在區域性形成優勢。

具體到樂嘉之戰中,司馬師徵調來的各地的軍隊也不是同時到達的,比如王基的許昌軍就是比較早一批趕到的。

而鄧艾駐防的樂嘉雖然距離南頓不遠,但他兵力也不是很多,否則也不會一直採取守勢,所以他也不一定有能力支援南頓。

如果毌丘儉戰略眼光能再敏銳一點,早點發現南頓的重要性,並以此為誘餌爭取在野戰中以優勢兵力吃掉王基部,這樣先聲奪人第一時間開啟局面,我想後面的情況就不會那麼惡劣了。

不過我們也不能太過苛責毌丘儉,畢竟這是一場不對稱的戰爭,司馬師能調集的資源遠遠超過他,而毌丘儉的自尊又不允許他求助於東吳,這飛蛾撲火般的抗爭終究是一個死局。

就在文欽兵敗逃亡的時候,駐守在項縣的毌丘儉也得到了這一訊息,如今戰局已經徹底崩潰,毌丘儉只好先撤出項縣。

一直以來,毌丘儉在這一階段的表現遭到了很多詬病,不少人認為是他沉不住氣先跑了,最終導致全軍崩潰。

這種觀點其實是站不住腳的,具體原因我們來一點點分析。

此觀點的來源主要是後來文欽在逃亡東吳後,曾給庸涼都督郭淮寫的那封信,信中說希望他出兵相助共討司馬,但當時郭淮已經病逝,這封信也就沒有了下文。當然即使郭淮還活著也不可能被他說動。

此信件的內容被完整地保留了下來,其中文欽對此事的經過進行了這樣的描述,大意如下:

我進軍樂嘉討伐司馬師,司馬師大敗虧輸,我本來應該長驅直入殺進洛陽,但毌丘儉卻輕信謠言,以為我失敗了,結果他自己先溜了,最後導致全軍潰散。我想回來找他解釋,也沒追上。等回到項縣的時候,王基率兵打過來了,但被我擊潰。可惜後繼無力,只能退往壽春,不料壽春也丟了,萬般無奈投降東吳,只好以後再找機會報仇吧。

那麼文欽所說的是否就是真相呢?

首先,他說自己大敗司馬師,即將直搗洛陽。這個明顯是歪曲事實,他輸得多慘也不是秘密了,沒必要過多解釋。

其次,他說在項縣遇到了王基的軍隊,並將其擊敗。這顯然也是個笑話,人家王基一直駐守南頓,戰鬥力完好無損,你帶著殘兵敗將能打得過嗎?

再說追過來的司馬師和鄧艾難道能坐視王基孤軍奮戰不來援助嗎?這明顯不合常理。

因此,文欽這段描述就是在為自己的失敗做掩飾,考慮到之前他還有虛報戰功的前科,這些說辭就更不能信了。

其實,文欽的描述裡最大的漏洞就是時間線不合邏輯,他說自己追毌丘儉沒追上,然後返回項縣,之後感到情況不妙,於是退回壽春,最後逃亡東吳,這其實是幾乎不可能實現的。

因為壽春幾乎就卡在南下的唯一路線上,當時壽春已經被諸葛誕拿下了,之後肯定會堵死這條路線,這時候文欽再逃亡東吳談何容易?

儉、欽之破也,誕先至壽春。(三國志魏書王毌丘諸葛鄧鍾傳第二十八)

而且最關鍵的一點,文欽是在潤正月壬寅日就已經向孫峻投降了,而兩天後甲辰日毌丘儉才兵敗身亡,究竟是誰先跑路的這就一目瞭然了。

壬寅,兵進於橐皋,欽詣峻降,淮南餘眾數萬口來奔。(三國志吳書三嗣主傳第三)

甲辰,安風津都尉斬儉,傳首京都。(三國志魏書三少帝紀第四)

最可笑的是他說沒追上毌丘儉,之後返回項縣。當時各路征討大軍已經從四面八方圍剿過來,若是文欽還敢回項縣,他除非插上翅膀,否則絕不可能擺脫這天羅地網。

魏略中的記載也印證了這一點,說文欽晝夜兼行,追都追不上。

戰敗走,晝夜間行,追者不及。(三國志魏書王毌丘諸葛鄧鍾傳第二十八,裴注)

看看,跑的最快的就是文欽自己啊。明明自己兵敗後率先逃亡,卻把髒水潑給了毌丘儉,實在有點無恥。

至於為什麼文欽能夠安全逃走,我推測最大的可能性就是他在樂嘉戰敗後就打定主意逃跑了,而且他是直接就溜了,根本就沒回項縣,所以才能在諸葛誕給口袋封死之前搶先一步衝出包圍圈。我想這就是他能夠成功逃出生天的最合理的解釋。

樂嘉之戰是淮南軍僅存的希望,現在最後的精銳喪盡,希望破滅,文欽也腳底抹油了,毌丘儉這邊不能坐以待斃,也不願意像文欽那樣逃亡東吳,於是他打算返回壽春做最後的抵抗。

可是當初他為了增強前線的實力,在壽春留下的都是老弱之兵,這些人本來戰意就沒有多高,如今聽說前線兵敗,所以很快就一鬨而散了,等於將壽春拱手送給了諸葛誕。

諸葛誕在拿下壽春城後立刻傳令下去,讓諸軍圍堵毌丘儉,由於返回壽春的退路基本只有一條,所以毌丘儉基本就被徹底困死在淮北了。

此時的毌丘儉已經沒有了當年威震遼東時的風采,他領著殘兵敗將,踏上了自己人生中最後一段路程。

他望著緊跟在身邊的弟弟毌丘秀和孫子毌丘重,心裡暗下決心,即便是為了家人也要堅持下去。

“若能安然返回壽春,或許能東山再起也未可知。”他只好這樣不斷的安慰著自己。

待行至慎縣,身邊本就為數不多計程車卒已經逃亡殆盡,毌丘儉見狀也是頗感無奈,心中暗歎:“真是英雄末路啊,竟然到了眾叛親離的地步,可惜再也不能為先帝盡忠了。”

他回想著不久之前,自己還身為大都督,親率數萬精兵誓師討賊,是何等意氣風發。不料短短兩個月不到,竟然損兵折將,一敗塗地,怎能不叫人唏噓不已。

此時四面八方都是諸葛誕派出的搜捕他的軍隊,毌丘儉被逼無奈,只好藏身於河邊的蘆葦叢中,希望等到天黑再趁夜色脫身。

或許是諸葛誕已經許下重金懸賞,毌丘儉的行跡終於還是暴露了,安風津都尉管轄區的部民張屬將他射殺,一代名將就此隕落。

不過他的死並非沒有意義,由於追兵放鬆了警惕,毌丘秀和毌丘重趁機擺脫了搜捕,最終逃往東吳——毌丘儉以自己的生命掩護了家人,他雖然是失敗者,但也是一個可敬的勇者。

不過毌丘儉的長子毌丘甸就沒有這麼好運了,他雖然提前將家屬轉移到洛陽附近的靈山上躲避,但最終還是難逃厄運,毌丘儉在魏國的家眷也全都被殺害。

晉滅吳後,當初起兵前就被送到東吳的毌丘宗等人得到了赦免,從而返回中原,他的兒子毌丘奧甚至還在晉朝做到了益州刺史這樣的封疆大吏。

後來毌丘氏後裔幾乎都改為邱姓,今天毌丘儉的故里山西聞喜縣還有很多邱姓人聚集的大村莊。

平心而論,毌丘儉在這次大戰中的表現只能說中規中矩,他的落幕甚至可以說有些窩囊,但他曾經的赫赫戰功卻永遠值得每個中國人銘記於心。

再說東吳這邊,當時的執政者正是之前誅殺了諸葛恪後掌握大權的孫峻。聽說曹魏發生了這麼大的動亂,他肯定不會放過這個機會,於是出兵北上。

或許是東吳在淮南的情報機構不夠給力,又或許是因為猶豫而浪費了太長時間,總之孫峻是在毌丘儉起事後二十七天才出兵的,很顯然最好的戰機已經過去了。

等東吳大軍開到東興的時候,孫峻聽聞文欽戰敗的訊息,但他可能覺得魏軍沒有這麼快殺到壽春,於是繼續進軍,在出兵十日後,到達離合肥東面不遠的橐皋。

這時文欽前來請降,由於之前他有大破諸葛恪的輝煌戰績,所以孫峻對其非常器重。

當時孫峻應該已經從文欽那裡瞭解了戰局的發展,即壽春已經被諸葛誕搶佔了。

既然如此,在事已不可為的情況下,見好就收爭取拿下合肥新城就是最好的選擇,畢竟淮南精兵都被毌丘儉抽調走了,守軍以老弱為主,在諸葛誕的援兵到來之前攻佔合肥新城是很有可能的。

不過孫峻也犯了他的前任諸葛恪的錯誤,或許他認為已經興師動眾就必須要有足夠大的戰果,所以不願意輕易止損。

十二天後,孫峻率領幾萬人馬抵達壽春城下,號稱十萬,這時候已經是二月初了。

諸葛誕早就在此嚴陣以待,孫峻豈能有機會,這時候他也清醒過來了,怕重蹈諸葛恪新城慘敗的覆轍,只好下令撤退。

可這一撤兵不要緊,卻把左將軍留贊坑死了。

當時留贊已經年過七旬,年紀大了禁不住折騰,結果還沒到壽春的時候就病得不行了。

孫峻讓他先行返回,可是留贊身患重病,受不了車馬顛簸,根本走不快,這就導致吳軍主力撤退後,他反而逐漸落在了後面。

諸葛誕派蔣班發兵四千進行追擊,留贊終於在菰陂被死死咬住。見事已不濟,他只好叫侄子先撤,但自己卻陷入重圍。

這位曾在東興之戰中立下大功的老將就這樣稀裡糊塗死在了戰場上,同行的將軍孫楞、蔣脩也雙雙殞命。

雖然諸葛誕派出的另一路由曹珍率領的追兵被東吳驃騎將軍呂據擊敗,但總體來看東吳這一次損失還是很大的,唯一的收穫也就是前來躲避兵禍的幾萬淮南百姓了吧。

至此淮南二叛徹底被平定,司馬家也順利渡過了這一難關。

不過此次勝利的代價卻是巨大的,樂嘉之戰耗盡了司馬師最後的精力,他的生命已經走向了盡頭……