在上一篇文章中,我們講到中國和當年的蘇聯都有反航母的需求,並且建立了相對健全的反航母體系。不過,無論是對航母艦隊實施核毀滅式打擊,還是實施常規精確打擊,都需要建立起完善的預警和定位體系,那麼在這一方面不管是中國還是當年的蘇聯,都有相對完善的預警體系。

蘇聯的預警與定位體系

雖然在古巴導彈危機前,蘇聯高層對海軍的設想是消滅距離蘇聯500海里範圍內的敵海軍航母戰鬥群,但是這種近海防禦戰略也需要準確判斷航母艦隊的位置。於是在上個世紀50到60年代,蘇聯建成了第一代海上監視系統並命名為MRSC-1 Uspekh。

MRSC-1 Uspekh海上監控系統主要由圖-16RM電子偵察機和圖-95RT遠端雷達搜尋飛機為主體,構成一個可以基本覆蓋蘇聯海軍活動範圍的遠端空軍預警體系。首先由圖-16RM電子偵察機進行空中巡邏,尋找海上敵方艦艇的雷達訊號,當截獲敵方艦艇雷達訊號後便可以確定其大概位置,而後引導圖-95RT遠端雷達搜尋飛機對其進行具體定位。

圖-16RM是在圖-16轟炸機基礎上改裝而來用來的電子偵察機,主要用於跟蹤美軍艦隊位置,由於不需要攜帶炸彈,圖-16RM將圖-16的彈倉改裝為6000升的油箱,這樣其航程大大增加,作戰半徑也提升到3200公里,進行一次空中加油其作戰半徑便可以達到4200公里。同時,圖-16MR還裝備有RN1K雷達,它對海上大型目標的探測距離達到了200公里以上,並且還拆除了機鼻的導航員倉,加裝了探測距離可達450公里的大型搜尋雷達。而圖-16RM裝備的SRS4被動定位系統,則可以透過截獲敵方海軍艦艇的無線訊號的方式定位對方海軍艦艇位置。圖-16RM初步獲得對方艦艇位置後,便可以引導圖-95RT對其精準定位。

而圖-95RT則是在圖-95轟炸機的基礎上製造的一款海上巡邏機,其彈倉被改裝成為大型I波段搜尋及跟蹤雷達,所以其機腹下原彈倉門位置變成了一個大型雷達整流罩,這也是圖-95RT最大的識別特徵。圖-95RT還加裝了大量的電子裝置,除了要進行航母定位跟蹤,為海軍艦艇和陸基火力提供航母精準位置外,還要為反艦導彈提供中繼制導。

不過,雖然蘇聯海軍使用圖-16RM和圖-95RT構建起了MRSC-1 Uspekh海上監控系統,並且初步具備了跟蹤定位敵航母編隊的能力,但是由於機載雷達的效能限制,圖-16RM和圖-95RT仍需要遞進至敵航母艦載機作戰半徑範圍內進行偵查和定位,危險性非常高。同時圖-16RM和圖-95RT作為陸基飛機,缺乏遠洋作戰能力,所以到了70年代,蘇聯開始建設衛星預警系統,並命名為MKRC Legenda天基海洋監控系統。

MKRC Legenda天基海洋監控系統主要由US-A雷達監視衛星與US-P電子監測衛星兩種偵查衛星組成。US-A雷達監視衛星安裝有X波段側視雷達,能夠在任意氣象條件下測量美國航母戰鬥群座標,透過多顆US-A雷達監視衛星組網,還可以獲得航母的航向和航速資訊,這對當時的蘇聯反艦導彈來說是非常重要的制導資訊。不過由於US-A雷達監視衛星的X波段側視雷達能耗非常大,普通的太陽能電池根本無法提供足夠的能源,所以蘇聯只能使用核電池為其供電,但是即使這樣,早期的US-A雷達監視衛星使用壽命也只有40天左右。後期型的壽命也只有6到12個月,這就導致蘇聯需要不停地補射,使其有足夠的衛星可以組成偵查網路,而如此密集的發射對蘇聯來說也是不小的負擔。

與US-A雷達監視衛星主動探測方式相配合的,是採用被動探測方式的US-P電子監測衛星,它裝備是的17K114無線電偵察系統。相比US-A雷達監視衛星裝備的X波段側視雷達,US-P電子監測衛星裝備的17K114無線電偵察系統能耗更低,不需要使用複雜且不可靠的核電池供電,所以成本也更低。其基本原理與圖-16MR差不多,都是透過擷取目標電磁訊號獲得目標位置。透過US-A雷達監視衛星與US-P電子監測衛星兩種偵查衛星組網,使蘇聯獲得了較為可靠的航母跟蹤方式。

1975年,蘇聯海軍在大西洋和印度洋舉行了代號為“海洋”75的全球海上戰略演習,此次演習證明MKRC Legenda天基海洋監控系統基本具備跟蹤航母的能力。同時在1982年的馬島戰爭中,蘇聯利用MKRC Legenda天基海洋監控系統跟蹤了英國航母戰鬥群的行進路徑,美國CIA也認為是蘇聯透過MKRC Legenda天基海洋監控系統獲得了英國航母戰鬥群的行進路線,然後分享給了阿根廷才使得其可以重創應該艦隊,不過這一說法並未得到證實。

蘇聯MRSC-1 Uspekh海上監控系統和MKRC Legenda天基海洋監控系統,在對航母的預警中,既相互獨立運作又相互配合。在加上蘇聯建立了大量的陸基雷達站、無線電測向站、偵聽站以及水面艦艇、潛艇和民用船舶和偵查船等海上偵查措施,蘇聯擁有了陸地、海洋、空中、太空四維一體的立體監測網,可以做到對航母的預警和精準定位。同時MRSC-1 Uspekh海上監控系統和MKRC Legenda天基海洋監控系統,還要承擔導彈攻擊時的中繼制導任務。

中國每30分鐘拍攝一次衛星影像,探測跟蹤美軍航母不在話下

與蘇聯相同,我國在反航母體系中也基本建成了一套陸地、海洋、空中、太空四維一體的立體監測網,不過與蘇聯建立的監測網相比,我國的監測網更加簡單,但是效能卻更強。首先就是衛星預警系統,雖然我國與俄羅斯、美國不同,沒有專用的軍事衛星和間諜衛星,不過我國卻發射了大量高分衛星和海洋監測衛星,而我國的衛星不管是在高畫質光學成像方面還是遙感方面,都比蘇聯時期的技術有著非常大的進步。

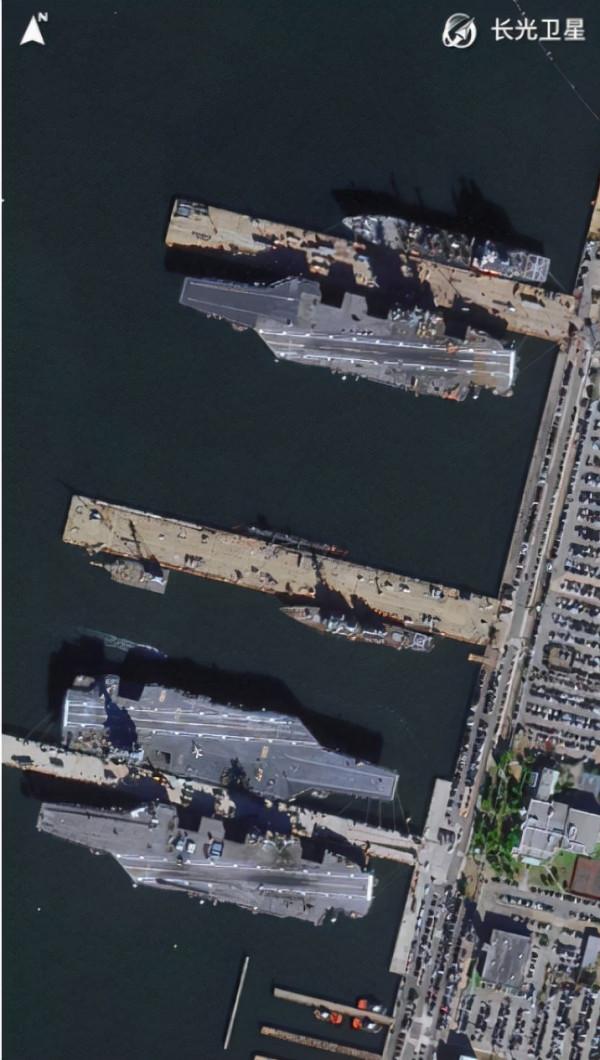

近年來,網路上出現了大量衛星拍攝的美國海軍航母的照片,這其中很多航母高畫質照片就是由中國高分衛星拍攝的,部分照片甚至連航母上的艦載機和標識線都可以看清楚。2018年10月,長光衛星官方微博釋出一條美國海軍 “尼米茲”級核動力航母進入聖地亞哥軍港過程的影片,而這也證明中國高分微信對目標的跟蹤能力。

2021年3月臺灣級長磁輪堵住蘇伊士運河成為當時的“頂流新聞”,有意思的是各國的衛星也來蹭流量。不過在當時各國公佈拍攝的長賜輪照片中,中國海絲一號衛星拍攝的照片卻是清晰度最差的照片,不少人認為是中國衛星技術的問題。但是實際上,其他國家公佈的照片是光學高分衛星拍攝的,這些衛星基本上相當於太空中成像質量非常高的單反相機,這種衛星對拍攝時的氣象條件要去比較高,一旦拍攝目標上方有云就無法對目標進行拍攝。

而我國的海絲一號衛星拍攝的影像卻是隔著雲開“透視”拍攝的,而之所以海絲一號可以透過雲層拍攝影象是因為海絲一號世界上的一顆SAR衛星,也就是合成孔徑雷達衛星,這種衛星的影象並不是用光學相機拍攝的,而是使用合成孔徑雷達透過發射電磁波並接收反射回來的訊號拍攝的。這種衛星最大的特點就是受氣象條件影響小,並且可以拍攝到光學相機拍攝不到的影像。而隨後我國媒體上又釋出了一張吉林一號光學高分衛星拍攝的影像,有意思的是這張照片的清晰程度相比之前其他國家衛星拍攝的影象有過之而無不及。

有訊息稱,目前我國具備每30分鐘拍攝一次熱點地區衛星影像的能力。到2025年,我國衛星可以做到每10分鐘對地球上任何一個點拍攝一次照片,這還不算可以24小時監視全球的同步軌道衛星,所以這種衛星拍攝能力對航母追蹤的作用不言而喻。除了衛星,我國還建設有大量的陸基超視距雷達,這種雷達探測距離非常遠,並且還具備探測地平線以下目標的能力。同時,我們也會發現美國每一次所謂的自由航行,不管是穿越我國南海還是在我國領海附近活動,都有我國軍艦在旁邊保駕護航,這種可以隨時與客人“打招呼”和“匯合”的能力也彰顯了我國遠洋預警能力。

總結:所以總的來看,中國目前在反航母預警方面的能力,與當年的蘇聯想比可以說是有過之而無不及。畢竟我國對每一艘接近我國的外國軍艦,都可以提前就位“保駕護航“,因此對航母和航母戰鬥群這種大型目標的探測和跟蹤能力就更不用提了。