從身邊最熟悉的家貓,到小區的流浪貓,再到大名鼎鼎的虎、獅、豹、雪豹等大型貓科動物,我們喜歡它們的外觀,同時也為它們的神秘所吸引。它們是憑藉什麼才贏得了非同尋常的靈活性與廣闊的生活空間?

中譯本《大貓和它們的化石親屬》對照現生貓科動物,詳細講述了化石貓類的演化、結構、習性等方方面面。本文擷取部分,看看古生物學家們是如何“復活”化石貓類~

要復原某種滅絕貓科動物的生前外貌,我們首先需要畫出以生活姿態組裝起來的骨架。這本書中描繪的大多數物種都是基於一定數量的骨骼證據,甚至是完整的骨架復原的,但不少材料是未發表的。本書所給出的一系列復原圖是基於非常艱鉅的搜尋工作,外加一些運氣。有些化石類群雖有著豐富的材料,但卻缺乏來自任何一個個體的完整骨架。在這種情況下,我們只能根據常識,對大小不同的個體的骨骼進行測量,然後按比例縮放。每一幅復原圖的圖示都提供了一些背景資料。

有了組裝好的骨架後,我們會先畫上深層肌肉。

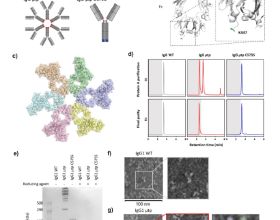

刃齒虎的頭部外貌復原序列:基於拉布雷亞瀝青坑的2001–2號頭骨。

在這一復原序列中,首先定位了咀嚼肌,之後繪製了面部肌肉、嘴部開口、鼻子和耳朵的可能位置。

由於並不是所有肌肉都能在骨骼上留下清晰的痕跡,因此,我們不得不用相關的現生類群進行類比,但所得到的結果與真實的情況可能不會有太大的差異。另外,許多常被稱為“淺層肌肉”的肌肉(上圖第二幅圖所示),均在骨骼上留下了清晰的痕跡,在這一階段所復原出來的動物影象是完全基於骨骼資訊得到的。

由於頭部在很大程度上體現了動物的“個性”,因此在對這一部分進行復原時必須特別注意。頭骨的形狀和比例是頭部外貌的基礎,在復原過程中,我們一直忠實於這些基本特徵。但有時,我們很難得到復原所需的資訊。在科學論文中,通常只給出正交檢視(側面、前面、頂面等),因此在某些情況下,我們會製作一個模型來匹配這些檢視,然後根據該模型從其他視角來繪製頭骨。有時化石材料會被沉積物壓碎或擠壓變形,在這種情況下,我們必須謹慎地復原頭骨的形狀。運用計算機技術來複原頭骨形態正變得越來越普遍,但在這本書的復原工程中,我們暫時還沒有運用該方法。

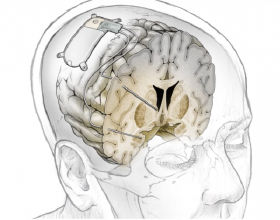

在頭骨畫好之後,我們會首先畫出咀嚼肌,這些肌肉佔據了頭部的大量空間,而且幸運的是,咀嚼肌的附著面在頭骨上大多留有清晰的印記。其他部分,如鼻軟骨的長度、外耳以及嘴唇的位置和形狀,則更難從骨骼形態上判定,但是這些細節也同樣重要,在復原時需要仔細考量。在這一點上,不同學者之間存在著分歧。例如,有人認為滅絕的劍齒虎類與現生貓科動物的外貌是非常不同的,這不僅體現在牙齒特徵上,還體現在那些必須透過推斷重建的細節特徵上。出於這種觀點,美國古生物學家喬治·米勒(George Miller)提出了三個主要不同點,這在毀滅刃齒虎的頭部體現尤為明顯,在其他具有劍齒的物種身上也有明確的體現。

刃齒虎生前是長這樣嗎?這個相當奇怪的頭部是根據美國古生物學家喬治·米勒的設想所繪。

第一個不同點在於耳朵的相對位置,他認為,與現生貓科動物相比,刃齒虎的耳朵位於頭骨上更靠下方的位置,因為高聳的矢狀嵴會提高頭頂的位置。第二個不同點跟鼻孔有關,他根據較短的鼻骨推測刃齒虎的鼻孔處於更靠後的位置,有點像鬥牛犬,而向前突出的門齒列更是會誇大這種效果。第三個不同點在唇部特徵上,在他看來,刃齒虎的嘴唇更長,外形更似犬科動物,允許嘴巴張得很大,使上下犬齒互相遠離,從而使食物能夠進入口腔一側並用裂齒切割。

這些特徵差異都很重要,因為它們意味著劍齒虎類有著極不尋常的外貌。然而,在復原工作中,我們採用了一個不同的觀點,我們認為這一觀點是有道理的。

首先,耳朵的位置並不是嚴格地與外耳道的位置相關聯(在刃齒虎中,外耳道在頭骨上的位置確實相對較低),而是與聽力功能有更為密切的聯絡。因此,現生藪貓的左右側外耳幾乎能在頭骨上方的中心處相接觸,而豹貓的外耳明顯位於兩側。當單獨考慮頭骨時,它們的差別就不那麼明顯了,因為耳的軟組織部分才是不同貓類耳部存在差異的地方。頭骨上矢狀嵴的發育情況在現生貓類中也有區別,如西班牙猞猁(缺失)、獵豹(中等發育)、美洲豹(發達)。這些物種的外貌當然都有不同,但都完全是貓形的,我們相信劍齒虎類也是如此。

就鼻子而言,現生貓科動物的鼻骨大小同樣存在差異。在最大型的豹屬成員中,門齒列與鼻骨前端的距離相對來說要比小型貓類的更大。獅子是豹屬動物中鼻骨最為回縮的,遠超過虎,但其外鼻孔的位置並沒有回縮,因此,其頭部外貌還是很像貓。所有類群都具有向前延伸的鼻軟骨,在我們看來,貓科動物鼻軟骨的長度似乎總是足以使外鼻孔處於門齒列上方類似的位置。劍齒虎類回縮的鼻骨似乎是小型貓類向大型貓類演化的終極狀態,而不是什麼獨特特徵。

據我們所知,沒有任何一種野生食肉動物呈現出米勒提出的致命刃齒虎那種類似鬥牛犬的外形,無論它們的門齒相對於犬齒有多向前突出。實際上,鬥牛犬的外形是因整個臉部中段連同上門齒的一起回縮造成的,這使得下門齒向前突出,上下門齒不再完全咬合。這是一種異常且很不利於生存的情況,在劍齒虎類身上並未出現過,甚至在自然環境中也是很難想象的。因此,在我們的復原圖中,我們將外鼻孔置於上門齒之上並稍往前,就像很多食肉動物所呈現的那樣。

以刃齒虎為例,有觀點認為劍齒虎類上下頜的最大開口超出了正常貓類嘴、唇和頰部肌肉所能承受的彈性極限,因此推測該類動物必然有著更大的嘴和更長的唇,這種想法顯然低估了上述組織的彈性。我們曾觀察獅子打哈欠,有一次嘴巴竟然完全張開,達到70°,就像做了一個鬼臉,這表明嘴巴的彈性遠遠超過了正常開口的需求。假使刃齒虎的嘴巴可以張得比獅子的大30%,那麼參考嘴部的彈性,其唇長只需要增加不到30%就能滿足這種要求——肯定小於米勒復原的狀況,他在獅子唇線的基礎上增加了一半的長度。

劍齒虎類嘴部開口和唇線位置示意圖。圖中展示了致命刃齒虎的裂唇嗅姿態,上下頜張開約35°。面部若干肌肉(顴肌、降口角肌和鼻唇提肌)的聯合收縮使口輪匝肌的肌肉纖維從放鬆狀態拉展開,露出頰齒。對於以裂齒撕咬的動物來說,由於咬肌會阻礙食物,因此將輪匝肌更進一步向後拉展是沒有意義的。圖中,咬肌纖維暗藏於降口角肌纖維的下方。

實際上,如果我們去觀察現生食肉目動物,就會發現它們的唇線均相對於裂齒向後延伸到一個類似的位置,這在犬科和貓科動物中都能看到。如果說犬科動物的口裂得更長,那是因為它們的吻部更長,換句話說,嘴唇可以看作是從裂齒向前延伸的,而非向後。但是,還有另外一個非常實際的理由使我們相信我們的觀點是正確的。如果唇線再往後退一點,那它就會與附著在下頜並組成臉頰的肌肉相接觸,這樣一來,這些肌肉就為唇線設定了界限。因此,在復原中,我們一直遵循這一原則,將嘴唇的後端畫到正常位置附近。在這種嘴巴大小下,唇部的彈性使得動物可以將食物置於口腔的一側並用裂齒切割。

為了從獵物身上撕下大塊的肉,現存的大型貓科動物通常會利用裂齒從側面進行撕咬。在這種型別的撕咬中,上下頜不需要張開太大,因此,即使現生貓類的上下犬齒相對較短,它們的尖端之間也幾乎沒有間隙。

鬍鬚的分佈。左圖顯示了一隻呈放鬆姿態的豹。它的鬍鬚向側面延伸,甚至稍偏向後方。右圖顯示,在咬住黑斑羚的咽喉部時,豹會把鬍鬚伸到嘴的前方,這樣它就能對獵物的動作和位置做出更準確的判斷。

鬍鬚是貓科動物面部的一大特徵,因此是外貌復原的重要組成部分,但遺憾的是,鬍鬚不能形成化石。不過,我們仍發現了一些相關線索。首先,在食肉目、現生貓科動物中,鬍鬚廣泛存在,表明這可能是它們與滅絕的食肉目或貓科成員所共有的一種原始狀態。其次,如果鬍鬚有助於現生貓科動物精準地咬殺獵物,那麼我們至少可以合乎邏輯地推斷已經絕滅的劍齒虎類也對獵物相對其牙齒的位置有著良好的感知,從而避免在咬殺過程中受到傷害。如前所述,家貓在被矇住眼睛時,能夠正確地調整自己的攻擊方向從而咬住老鼠的頸部,在此過程中,鬍鬚發揮著相當重要的作用。再者,還有一個更加直接的證據,即給家貓傳遞鬍鬚所探得的資訊的感覺神經幾乎都會穿過眶下孔(infraorbital foramen)。因此,我們可以推斷,眶下孔特化發育(孔徑較大)的貓科動物可能有發達的神經束穿過眶下孔並直達鬍鬚的根部。這樣碩大的眶下孔同樣見於一些已知的頭骨化石中,特別是一些劍齒虎類群如刃齒虎和巨頦虎的頭骨。因此,我們在對化石貓類進行復原時,畫上了同樣發達的鬍鬚。

鬍鬚的問題我們之前已經討論過,作為最後一點,我們需要回到有關毛色復原的問題上。將某個物種復原成帶斑點的或單一的毛色是我們經過深思熟慮並基於功能意義的。因此,我們傾向於將森林中生活的動物復原成帶斑點的,而將草原上生活的動物復原成不那麼顯眼的純色,但沒有固定的準則,而且一些相反的例子(如獵豹和美洲獅)提醒我們在復原時需謹慎。但不管怎樣,動物的體色必須符合實際,比如說黑化型別無法在開闊的地形中成功生存。現今,僅在生活於植被密集地區的豹、美洲豹、雲豹和藪貓種群中發現過黑化個體。

在晚更新世阿拉斯加的猛獁象苔原環境中,晚鋸齒虎有多種可供選擇的獵物。因此,擁有白色的皮毛對這種貓科動物來說是有利的,使它在冰雪環境下不那麼顯眼。在現今的野生獅群和虎群中,白色突變體(與白化病不同)時有發生,儘管它們很少能夠存活下來並繁衍後代,但過去的選擇壓力可能有利於這種變異發生。

幾乎所有現生貓類都有一定程度的面部紋飾,甚至在體色簡單的類群如美洲獅、獰貓和金貓中,也存在很明顯的面部斑紋。這種普遍存在的面部斑紋強化了它們的外觀形象,可以幫助交流並減少種內鬥爭,這對有著致命武裝的動物來說是非常重要的。我們有理由認為,至少與這些危險的現生貓類一樣,劍齒虎類的面部也會有明顯的斑紋。

@老餘:想知道大腦斧是怎麼來的嗎?這件事不能透過擼貓獲得答案,老老實實看書比較好!

@quitequiet:啊啊啊啊喵喵喵,萬物之靈