技術篇(續)

新四軍在地雷研製和應用方面亦有自己的亮點。如在產品創新方面,新四軍一師兵工廠曾在迫擊炮彈的基礎上,研製出一種多用彈,透過引信的特殊設計,使其可以根據需要,在手榴彈、槍榴彈、炮彈及地雷四種角色之間轉換。當作手榴彈使用時,需要先將保險銷拔除,將引信在地上或槍托等硬物上敲一下,使其發火並引燃導火索,即可投擲;當作槍榴彈使用時,將尾管擰下,拔除保險銷,插入槍榴彈筒內,以空包彈直接射出;當作炮彈使用時,只要拔掉保險銷,就可放入炮筒內發射,同樣靠導火索延時,可實現空炸;當作地雷使用時,要先拆掉引信中的導火索,然後將保險銷拔掉並將彈體埋入土中,在引信上置一木板,灑土偽裝,當敵人踩中或車輪壓上木板時,引信即發火引起爆炸。

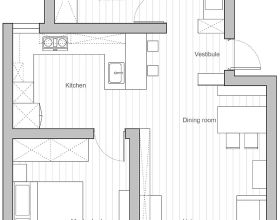

新四軍制造的鐵殼地雷,注意左上角的地雷殼採用罕見的半球形外形

在地雷使用方面,1944年3月,新四軍發起車橋戰役,採取圍點打援戰術,在車橋鎮以西蘆家灘、韓莊、小馬莊之間的公路一側埋下大量地雷,將前來增援的山澤大佐所率400多名日軍、600餘名偽軍引入伏擊圈後,迅速“截頭、斷尾、打中間”,以火力迫使日軍進入雷區,給予其重大殺傷,最終擊斃山澤、消滅近千名日偽軍,贏得蘇中抗戰中最大一場戰役的勝利。車橋之戰中使用的500顆地雷,均為新四軍六師十八旅軍工科在40天內突擊生產出來的。這批地雷使用的壓發引信為專門設計,參照步槍擊發機構,結構較為複雜,帶有保險,上加木蓋以增加接觸面積,裝藥採用原用於裝填60mm迫擊炮彈的經過壓縮處理的大威力黑火藥。戰役發起前,參戰部隊專門選派戰士學習地雷安裝、拆卸等技術,軍工科還派朱兆衍、沈炳生、杜元龍等人員一同參與地雷的埋設工作,確保地雷在戰鬥中發揮作用。

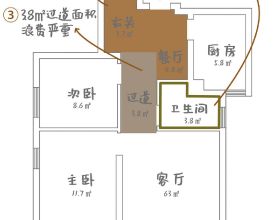

“應用”地雷是指根據地軍民在作戰中自行設計製造的地雷,其外形、材質多種多樣,充分體現了人民群眾的聰明才智和創造力。“應用”地雷的興起,與群眾性爆炸運動密不可分。以晉冀魯豫根據地為例,1941年2月,八路軍軍工部在黎城縣東崖底村和武鄉縣溫莊村分別開辦地雷訓練班,分期分批培訓武委會主任和民兵隊長。劉鼎親自授課,並專門印發了《地雷製造與使用法》、《各種地雷觸發裝置法》等教材,以參加培訓的學員為骨幹,在各地層層開辦訓練班,很快在根據地掀起了轟轟烈烈的群眾性爆炸運動。由於地雷需求量很大,僅靠兵工廠製造無法保證供應,同時個別作戰環境也需要一些特殊雷種,工廠出品的“制式”地雷難以完全滿足需要,因此根據地軍民就地取材,開始大量製造“應用”地雷。

太行山區到處是石頭,來源方便,取之不盡,成本低廉,加之會石匠手藝的人很多,當地民兵從實際條件出發,嘗試大量製造石雷。除極少數為固定設定、作為“看門雷”外,石雷一般選用石質堅硬、沒有裂紋的花崗岩等材質的塊石製造,有的地方專門選用河道中的大塊卵石。石塊外觀儘量保持原狀,以便埋設後自然融入周邊環境,適於偽裝。由於石頭的密度較小,為保證碎裂的石塊在較遠距離上仍有殺傷力,石雷的體形普遍較大,單顆質量很多都在25kg以上,一人最多同時擔運兩個。製造石雷的關鍵在於鑿製藥室,大小、深淺、形狀要合適,藥室開口直徑需在1~1.5寸,內部為口小肚大的瓶形,深度為石料厚度的一半到五分之三,裝藥量為藥室深度的一半或三分之二,裝上引信後,口部用土夯實。以晉察冀邊區的經驗看,普通石匠以手工方式操作,每人每日至少可鑿制3顆石雷。晉東南民兵李海元、王彥才還發明瞭“制雷機”,每人每日產量可達30多顆。抗日軍民還將石雷製造技術編成了順口溜:“一塊青石蛋,當中鑽個眼,裝上四兩藥,安上爆發管,黃土封好口,線子在外邊,事先準備好,到處都能安,鬼子來‘掃蕩’,石雷到處響,炸死大洋馬,留下機關槍,保衛老百姓,保衛公私糧,石雷真頂事,大家趕快裝。”一時間,邊區“人人造石雷、村村有地雷”,湧現出眾多“造雷模範”,根據地漫山遍野都是石雷,使敵人草木皆兵,在對敵作戰中發揮了巨大作用。到後來,在根據地的很多村莊,平時就將鑿好的石雷殼堆放在道路兩側、村邊、街巷等處,或用其壘成田間地堰、村中石牆,一旦有敵情,臨時裝上炸藥和引信,隨處可見的普通石塊立即成了殺敵武器。

在山區,“應用”地雷的主角是各種石雷,原料易得、方便加工、成本低廉(電影《地雷戰》畫面)

石雷雖然構造簡單、易造易設,但攜帶不夠方便,造雷運動在根據地普遍開展後,廣大民兵因地制宜、因陋就簡,利用手頭一切條件,製造了其他各種材質的“應用”地雷。如戰場上找到的廢舊炮彈,鐵、銅、錫制的酒壺,裝油、醋、酒的瓷瓶、陶罐,敵人廢棄的罐頭盒子、玻璃酒瓶,掏(鑿)空的木頭、磚塊……所有能夠找到的容器,只要能夠裝填炸藥,安設引信,就有可能變成民兵手中的地雷。這些地雷雖然大小、材質、效能不一,但多數都是日常生活用具改造而來,放置在住所內外,既方便安設和偽裝,又便於引誘入室搶劫、破壞的敵人。山東根據地更有專門燒製的外形與鐵雷相似的陶雷、磁雷,進一步發展後,有的還專門做成酒壺、油瓶、油燈等樣式,暗裝炸藥和引信,一碰就炸,以致敵人在多次挨炸後,“掃蕩”時寧可露宿,也不敢隨便進屋。1944年晉綏邊區舉辦的第四屆群英會上,展出了民兵的各種土造武器,除土造擲彈筒、榆木炮外,數量最多的就是用鐵、玻璃、石頭、陶瓷等不同材質外殼製造的地雷。

“應用”地雷採用的都是因地制宜、土法上馬製造的各種發火裝置(電影《地雷戰》畫面)

電影《地雷戰》中裝填石雷的細節,桌上自左至右分別是作為裝藥的黑火藥、土造拉火管和封口用的黃土

各種“應用”地雷的裝藥基本都是自制的黑火藥,稱為“黑硝”或“土硝”,以與正規工廠生產的硝化棉“洋硝”相區別。前者儘管煙大、威力小,但原料相對易得,且作為煙花爆竹藥劑,在民間已經使用了數百年,技術比較成熟。黑火藥的加工並沒有固定的廠家,大部分是以村莊為單位,使用石碾、羅篩、爐灶等簡單工具,以手工方式自行加工的。所需的硝、磺、炭三種主要原料中,除硫磺一般需要從產硫地區購入外,其他則是就地取材、土法上馬自制。如制硝,是靠蒐集老屋、廁所、牲畜圈牆上的“硝土”,加水熬製,然後過濾雜質,反覆結晶提純,就可以得到相對純淨的硝酸鉀。炭粉則是用麻桿、蠟條、柳枝等,自行燒製並粉碎得到的。原料齊備後,用炒制等辦法,將按一定比例配好的三者混合均勻,並透過壓縮、造粒等工藝,提高裝填密度,增強其威力。到抗戰後期,根據地軍工生產發展起來後,有餘力為民兵提供硝化甘油、雷銀等高階火炸藥,傳統黑火藥“一統天下”的局面才得以改觀。黑火藥在石雷上使用時,裝入後不易取出,加上容易受潮,時間一長就會失效,浪費較大,因此後期雁北軍區修械所等生產單位,還專門為民兵生產一種用於石雷上的小包裝黃色炸藥,分為50g、100g等不同質量,連同木塞、拉火引信和雷管等全套裝置包成藥包,外面裹上防潮黃蠟,民兵只需負責選石鑿眼,臨戰前將藥包裝入石雷的藥室內,就可以使用,未爆炸的石雷還可以將藥包重新取出,或根據敵情變化重新佈置,使用十分方便,因而大受民兵歡迎。

“應用”地雷的裝藥基本都是使用石碾等簡單工具,以手工方式自行加工的黑火藥( 電影《地雷戰》畫面)

黑火藥是一種機械混合物,需要將各種成份粉碎後按比例混合,原料的純度和製造工藝的好壞決定其威力大小

“應用”地雷的引信,俗稱“雷管”(與用於引爆炸藥的雷管並非一個概念),也都是依靠群眾智慧,以手工土法制作的。民兵自制的引信,以結構簡單的拉發引信為主,透過踏箱、夾子、翻弓、橡皮筋等裝置的配合,使之具有壓發、絆發等不同功能。這種自制拉發引信,多以中間帶節的竹管或兩頭掏空、中有小孔的木管為外殼,在靠裡一端粘有紅、黃色發火藥的帶孔小銅帽,用下端夾出齒痕的細金屬絲或粘有玻璃粉的胡琴絲絃從中間穿過,其上端伸出管外,並拴在穿過管壁的保險銷上,然後下端壓入一定量的黑火藥,拔出保險銷後,拉動金屬絲或琴絃,發火藥即被拉燃,並點燃管中的黑火藥,進而引爆整個地雷。後有改用鐵皮裹住的成束火柴頭或兩片分別粘有摩擦劑和發火藥的薄木片代替帶孔小銅帽的,保險則以插入上端壓緊金屬絲或琴絃的鐵釘、木釘代替,結構得以進一步簡化,同時火柴為生活必需品,方便從敵佔區購買,成本更加低廉,缺點是發火率不如前者可靠,安全性也較低。阜平、膠東等地民兵還根據山區多用石塊砌牆的特點,設計了一種特殊的觸發引信,口部有一根伸出2~3cm的觸棍,觸棍內側和底部都粘有敏感度很高的起爆粉,利用交火後敵人迅速貼近牆根尋找掩護的習慣,將安裝了這種引信的石雷佈設在石牆靠近地面的位置,只要稍一碰到觸棍,便會引爆石雷。自制引信的缺點是防潮效能差,安全性及發火率較低,而且發火時間略有延遲,有時會發出明顯的“嘶嘶”聲,有經驗的敵人聽到響聲後,如果能及時臥倒,就有可能免於傷亡。特別是在裝配石雷時,和“制式”地雷不同,這種自制引信需要安裝在雷體中間,否則容易形成燃燒而不是爆炸,裝配方法也有特殊性,需要將黑火藥先裝進一部分,將引信放在雷體中間,周圍輕輕以黑藥塞住,然後再將剩餘藥粉裝入,口部需要用乾土夯實夯緊。如果裝填動作過快或過重,很容易使引信發火而釀成事故。

根據地採用“缸塔法”製造硫酸成功,為設計各種化學引信地雷奠定了基礎

這顆地雷的引信裝置沒有采用木塞,而是相對規整的小型引信,很有可能是規模較大的兵工廠批次製造的

自制“應用”地雷由於發火裝置相對粗糙,主要使用拉發發火方式(電影《地道戰》畫面)

1939年,晉察冀根據地工業部技術研究室韋彬、張方、門本忠等人,運用“缸塔法”試製出較為純正的硫酸,1940年後開始形成規模化生產,到1944年,僅大岸溝化學廠濃硫酸平均月產量就達到7200kg。濃硫酸除用作無煙藥、高階炸藥生產外,也為製造地雷用化學引信創造了條件,後期各根據地民兵均大量使用了採用化學引信的地雷。這種化學引信以盛裝硫酸的玻璃眼藥水瓶或其他容器為主體,簡易的也可以將硫酸直接滴在覆蓋在發火藥表面的蠟紙上,根據需要設計成動發、壓發以及延遲發火等不同結構,可配用於任何外殼和形式的地雷。特別是動發雷,只要雷體發生傾斜,導致瓶中或蠟紙上的酸液流出,即會引發爆炸,適合設定成各種詭雷,對付敵人的排雷工兵尤為有效。而各地製造的延遲發火雷,均有引誘敵人挖去,在擺弄和研究時發生爆炸,從而批次殺傷敵人的戰例。

利用敵人習慣於沿著牆根尋找掩護的特點,民兵還設計出了“擦燃”的特殊觸發引信(電影《地道戰》畫面)

附一:部分特殊地雷品種

電影《地雷戰》中,對抗戰期間民兵常用的地雷品種均進行了介紹,但由於影片長度所限,還有少數當時使用的雷種未能介紹或語焉不詳,在此略作補充。

石槍

石槍是石雷和線槍的結合體,可以看作是一種土製定向雷,適用於殺傷敵單兵。石槍的製法和石雷相似,但藥室直徑一般不大於2cm,使用黑火藥為動力,裝藥量為藥室深度的二分之一,餘下四分之一裝填鐵砂,四分之一安裝木塞。石槍與石雷最大的區別是,拉火管並不裝在木塞下端或內部,而是裝在鐵砂之下,直接與裝藥接觸。石槍的觸發方式多采用絆發,當被觸發後,拉火管點燃黑火藥,將鐵砂沿藥室方向噴射出去,殺傷目標。石槍的缺點是使用方向受到限制,殺傷力較小,並且容易受潮失效,一般平時在選好的石壁或石塊上打眼,作戰前根據需要臨時裝填。

槓桿雷

槓桿雷又名壓簧挑線雷,它借鑑了狩獵動物的傳統機關結構,整個觸發機構由3根依次壓住的槓桿構成,第1根槓桿控制連線引信的夾子或者橡皮筋,藉助於槓桿的長度,最後1根槓桿只需放1個很輕的東西就可以壓住,比如小土塊、小石子或1根高粱杆。只要這個壓住的東西被碰掉,3根槓桿反向依次失去控制,夾子或皮筋便將地雷拉響。專炸敵方探雷器的“頭髮絲雷”,也是槓桿雷的一個變種,它利用頭髮極細、貼近地面時難以發現,同時又能承載一定拉力的特點,用它來控制1根豎向釘在“訊息”上的觸杆,後者又控制1根被皮筋拉緊的別棍,一旦觸動髮絲,整套機構便失去控制,最終皮筋拉響地雷。這類地雷的雷體和觸發機構可以相隔一定距離設定,而且靈敏度很高,缺點是要求佈設者富有經驗,並且安設時需要極其小心。

“仙人脫衣”雷

系詭雷的一類,專門用來殺傷挖雷、排雷的敵人。它的特點是雷殼分為內外兩層,外殼作為偽裝,內殼起到殺傷作用,觸發機關設於兩層之間,當敵人因好奇等原因試圖拆卸外殼時誘發爆炸。觸發機關可以是電發,如兩層殼體平時相互絕緣,在試圖拆開時將電路接通,進而引發爆炸,也可採用化學引信或拉發引信等。“揭蓋雷”也是“仙人脫衣”雷的一種,在擰開雷蓋或拆卸引信時引爆。此類地雷均屬於“明雷”,即無論埋入地下與否,一定要設法讓敵人發現和起出,否則無法發揮作用。

夾子雷是最常見、最有效的一種佈設方式,作用靈敏、拉火可靠,在此基礎上可以衍生出很多其他觸發方式

滾雷

滾雷多用於山地伏擊作戰,適用於有斜坡的山谷、隘路等處,使用時先拉火,然後從高處投擲,利用自身重量滾落到低處,專炸敵人的散兵隊形。除少數專門製造者外,滾雷多為鐵桶、竹桶等裝填炸藥臨時製作的“應用”地雷,一般採用與手榴彈類似的拉發延時引信,雷體內填充金屬碎片等以增強殺傷力。鐵雷和外形近似球形的石雷也可以用作滾雷,但引信下端必須接上導火索,其長度由滾雷滾落所需要的時間決定。

無論是“夾子雷”、“槓桿雷”還是“頭髮絲雷”,都是借用一些傳統的靈敏度較高的機關,在被觸動時,能迅速釋放彈簧、橡皮筋等預先儲存的能量,從而拉響地雷。圖為電影《地雷戰》中,趙虎用茶壺試驗“頭髮絲雷”的觸發機關

訊號雷

顧名思義,訊號雷是專門發出聲、光訊號的地雷,主要用於報警用途。由於普通殺傷雷爆炸時的響聲即可起到報警效果,所以訊號雷的實際使用很少,僅山東根據地民兵利用繳獲的敵人訊號彈改裝過,在彈體側壁發射藥位置打孔,然後將拉發引信插入固定,使用時一般設定成絆發觸發方式。

“鬼子偷地雷”是電影《地雷戰》中最精彩的段落。“仙人脫衣”雷、“揭蓋雷”都是誘使敵人主動發現並起出的“明雷”,往往能起到比埋在地下的傳統“暗雷”有更大的殺傷效果

廣州博物館中陳列的抗戰期間使用的鑄鐵殼滾雷,帶有篾條編成的提把

水雷

這裡所說的水雷,並非敷設在航道上、專炸敵人艦船的水下兵器,而是指可安設在水中、不會因受潮而影響使用的地雷。其主要佈設在河灘、溪流等淺水處,防止敵人涉水透過。民兵使用的水雷均是經過防水處理的普通地雷,如將整個雷體用豬尿泡套住,或者將地雷放在葫蘆內,開口處再用“船泥”(補漏用的桐油膩子)補牢,引信本身由油脂、黃蠟等密封,一般要求放置水中24小時後仍能正常爆炸,少數耐水時間可達2~3天。

電發雷

電發雷只是將引信改為電發火方式,其雷體及裝藥、大小、用途各異。根據地自制的電發雷多由兵工廠製造,主要是作為大型地雷,用於破壞橋樑、鐵路,優勢是發火確實、迅速。起爆電源包括乾電池和手搖電話機等,難點在於根據地無法自制電雷管所用的電阻絲,多半用手電筒燈泡改造而來。由於所需的材料來源少且價格相對昂貴,因此抗戰期間電發雷的使用並不廣泛,製造數量也較少。

八路軍兵工廠製造的採用焊接鐵皮雷殼的大型破交雷,外部焊有方便搬運用的鐵絲提把,這種體積大的地雷大部分是爆破碉堡或破壞交通設施時使用的

破交雷

破交雷是指專門用來破壞敵人交通線以及汽車、火車等交通工具的特種雷,應用極為廣泛。為保證破壞毀傷效果,這種雷一般體形和裝藥量均較大。以晉察冀邊區製造的炸火車專用雷為例,採用木板或白鐵皮製成的方形或長方形雷體,兩側有搬運用提把,大小以鐵軌兩條枕木間挖坑能容納為度,內裝10~25kg硝銨炸藥或黃色炸藥,引信為雙發設計,雷體頂部安裝有擊針與藥水瓶構成的壓發化學引信,使用前安裝,底部側面安裝有拉發引信。這種地雷由6~7人小組負責運輸和埋設,特點是難以排除,而且威力較大,裝藥20kg的地雷爆炸後可將80~120噸的火車頭抬起0.5m使其傾倒,並將路基炸出直徑1.5m、深0.8m的大坑,同時使鄰近的鋼軌炸彎變形。有時為使車頭徹底毀壞,會將2~3顆這種地雷呈一線形埋設。(待續)