軍馬場懷舊

原創:楊堅民

我們這些馬場第一批建設者,也被遣散或分配到其他地區和單位工作,但在馬場的這一段特殊經歷,還是值得留戀的。

無情洪水橋垮斷,

雪域計劃行改變。

天路更具艱險性,

留道故事慢慢談。

汽車飛奔,從富縣抄近路直插甘肅去西寧。中途正好路過我曾經工作了一年,後解體的延安軍馬場。

上世紀六十年代末,解放軍總後勤部一位首長大筆一揮“葫蘆河以東,洛河以西建軍馬場”,就倉促上馬。該範圍稱任家臺地區。任家臺人煙稀少,山高林密,溝壑縱橫,在黃土高原上,這裡是難得的環境氣候優良,原始森林植被茂盛。顯然在這裡建馬場就是衝此優勢而來的。馬匹是要吃草的,對植被有嚴重的破壞作用。如果在廣闊無垠的草原上放馬,透過草場有計劃遷徙,這個問題會很好地解決。但在草灘植被與樹林之比相對較小,狹窄的山溝溝裡,人吃馬嚼對環境勢必要造成嚴重的破壞。

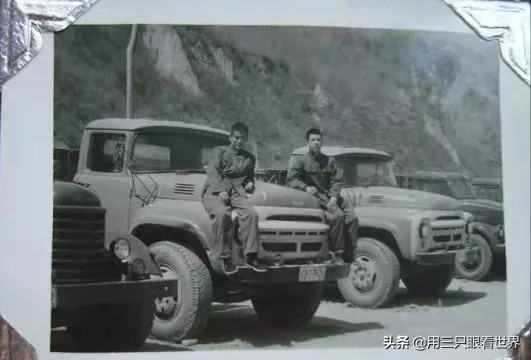

1971年9月,總後西辦203部隊,從陝北插隊的知青中抽調了300名建設者,做為部隊編外人員充實到馬場,我是其中之一。

建場不久,就突顯森林毀壞的嚴重後果,地方上有良知的幹部發現問題十分痛心,克服重重阻力向上級反映,馬場的建設被及時叫停。我們這些馬場第一批建設者,也被遣散或分配到其他地區和單位工作,但在馬場的這一段特殊經歷,還是值得留戀的。近50年了,沒想到又能夠舊地重遊。

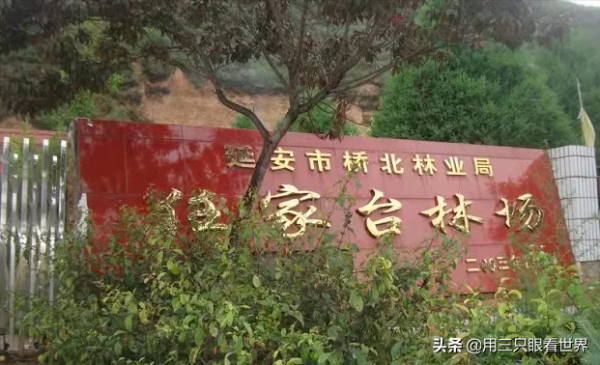

原馬場場部對面現正在興修通往甘肅的高速公路。場部門口大理石門基上,如今端端正正寫著“任家臺林場”的牌子,原馬場痕跡很難尋覓。

小賣部前幾位老者正在曬太陽,我走過去想和他們攀談。沒想到,一幅熟悉的面容出現在眼前,這不是王兆南嗎?!幾十年沒見了,他居然還生活在這裡。對方也認出了我,我們雙手緊握,激動萬分。

我在馬場食品加工廠當會計時,他是麵粉加工車間的主任。我們關係很好,沒想到50年後又能在這兒重見。他比我大十幾歲,是當年從甘肅山丹軍馬場支援這裡建設的老職工。現在從表面看,精神狀態非常好,而且不顯老。看來還是深山老林環境優良,空氣新鮮養人啊!

我指著林場大門問他:“這裡不是原馬場場部嗎,怎麼對面的養魚塘不見了?”記得當年我還騎馬在魚塘邊照過相呢。

“修高速公路把養魚塘給填了。”

我覺得非常可惜!魚塘很大,那時候這裡景色宜人,下班後職工們常在魚塘邊休息聊天,我們年輕人就經常在這裡游泳。

“從馬場摘牌後,先後兩次換牌,第一次叫做任家臺農場,又改成了現在的林場。”他介紹說。

從三塊牌子的變遷,可以看出人們對環境意識變化的過程:辦軍馬場純粹胡來;辦農場開荒造田水土流失也不可取;辦林場才能有效地保護這片森林生態環境。

和王兆南合了影,向他告別,匆匆趕路。

這次旅行計劃,全部圍繞著主要目的地:去西藏而考慮的。駕車進藏的最佳時間:每年4月—5月和9月—10月。其它時間或者是大雪封山,或者是暴雨滂沱,都不利於普通自駕遊。本著旅遊儘量不走回頭路的原則,走成熟的自駕遊路線:川藏南線(成都至拉薩)公路進藏,回程走青藏(拉薩至格爾木)公路。然後就近到青海、甘肅、新疆等地旅遊後返回北京。然而計劃跟不上變化。

黃陵旅遊後本應翻越秦嶺去漢中進四川,從成都向西,跨橫斷山脈到拉薩……。顯然不應該經過任家臺地區到甘肅。

出發前,我幾乎每天都要瀏覽青藏高原自駕遊官方網站,對天氣和各方面資訊,儘量瞭解全面。那些日子川藏公路沿線連續暴雨不斷。8月17日前方噩耗傳來:川藏公路交通要道通麥天險的排龍大橋被泥石流沖垮,全線通車至此中斷,大量的自駕遊客滯留途中,有的放棄旅遊原路返回,有的繞道走道路破敗,路途更加險要擁堵的川藏線北路。

又傳來欣慰的訊息,武警部隊正調集優勢兵力搶修水毀橋樑。我祈禱著:離我們出發還有20多天,這麼多部隊在搶修,到時候應該能夠通車了。沒想到正在搶修中的橋樑,再次被洪水沖垮!人常說:出門兒難,出門兒難!我們還沒出門兒就出師不利呀,看來準備近一年的出行計劃就此而泡湯了,真是心裡不甘啊!

9月1日開學,為使去拉薩和林芝地區的孩子們按時到校。武警戰士冒雨用型鋼焊接了只能透過一個人的臨時橋。影片中看到:武警戰士揹著孩子,在湍急的河流上行走,到對岸又淌著沒膝的積水把他們一個一個送到接駁的汽車上。

又息:2015年是西藏自治區人民政府成立五十週年大慶,10月1日將進入慶典高潮,屆時中央將派出高規格的代表團參加慶典活動。在大慶之日,重要的進藏公路不能中斷,很多藏族代表要透過它去拉薩參加慶典活動,必須搶修通車。

看來只有改變原計劃倒著走:先去青海、甘肅、新疆旅遊,等待橋通了再上高原。就這樣趕來趕去,通車時竟走到了崑崙山腳下!

從來沒有想過,也確實不敢想,要走這條號稱中外全部8條進藏公路中,最難走的一條——新藏線。從新疆葉城0公里出發到達拉薩2518公里。

我們三個六十歲以上的老人,單車獨駕,走上了全世界最高的219國道,乃是真正的“天路”!整個行程都在4500米以上,翻越十多座5000多公尺的雪山埡口,最高點是紅土達板海拔5380米,路況破敗行走難度大,周圍幾百公里沒有植被,氧氣更為稀薄,穿越幾百公里的無人區,經過著名的死人溝,這裡旅遊團隊極少到達,大部分路線都沒有通訊訊號。超常極限,我們過來了!克服重重困難,我們勝利了!

《西部遊記》是按照旅遊時間先後次序寫的。行走在新藏線和川藏線是整個旅程中最為不平凡的故事,我將在有關續集中重點介紹給大家。

作者:楊堅民,北京第二十九中學初六七屆畢業生,1969年1月赴延安地區延長縣交口公社馱步大隊插隊,1971年10月抽調到延安軍馬場任會計,回京後在北京光華染織廠工作,現已退休

來源:30號院