如果說2021年中國房地產市場關鍵詞是緊,那麼2022年註定是松,但是不是寬鬆大年,現在還言之過早。

虎年A股第三個交易日,地產板塊持續走強,泰禾集團(000732.SZ)、華夏幸福(600340.SH)等多家出險房企,都在這波行情中錄得上漲。其中,泰禾集團股價連續五日漲停。

地產股回血,大多與2月10日晚間傳出的一則訊息有關。

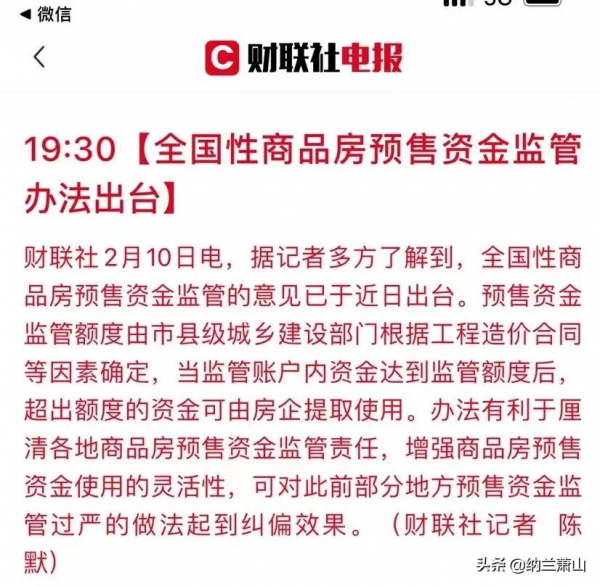

這個由財聯社爆出一個重磅訊息——全國性的商品房預售資金監督管理辦法已於近日製定出臺,對於苦苦等待救市的房企、特別是陷入流動性危機的房企無異於一記春雷。

這份檔案只見業內傳聞,目前國務院或住建部尚未公佈全文,我們只能按照財聯社披露的訊息做一些解讀。

預售資金賬戶的監管,本來就是一個戴在開發商頭上的緊箍咒,意在保交樓,保障購房人和供應商的權益。

1994年出臺的《城市商品房預售管理辦法》規定,“商品房預售款監管的具體辦法,由房地產管理部門制定”,同時“省、自治區建設行政主管部門、直轄市建設行政主管部門或房地產行政管理部門可以根據本辦法制定實施細則。”

而最新傳聞的管理辦法明確對預售資金的規定進行了全國統一,進而有利於規範預售資金的使用——

明確了預售資金監管的基本標準,對監管資金監管額度、交納範圍、取用條件等進行了明確。各地在此基礎上因城施策制定細則:

由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等核定,能確保專案竣工所需的資金額度,當賬戶內資金達到監管額度後,超出額度的資金可以由房企提取自由使用。

如果上述訊息屬實,這樣做的好處還是值得期待的:

1、有利於房企銷售資金的合理使用;

2、有助於防範因監管過嚴而導致部分房企流動性風險進一步加重;

3、使各類分散的預售資金監管做法得到矯正。

但是,到底房企能夠獲得多大的流動性?目前難以預估。

因為這不能簡單地解讀為“將放鬆對開發商預售資金賬戶的監管”。預售資金監管涉及的方方面面還是不少。

在恆大出現問題之前,大多數房企存在違規套取預售監管資金的行為。而在恆大危機爆發後,各地開始嚴格執行預售資金監管,甚至出現過度監管現象。某開發商內部人士對《證券日報》記者表示,部分地方政府對於預售資金存在過度監管的問題,比如出現了資金零撥付的情況。

開發商預期中的“放鬆”,寄望於“合理使用”、“政策統一”,使得各類分散的預售資金監管做法得到矯正。

目前,雖然揹負18萬億房地產市場盤子的巨大光環,但房地產行業的“至暗時刻”尚未結束。

房地產行業,主體就是房企、開發商;而市場,主體就是購房人。如今市場總的盤子依然龐大,但蓋房子的開發商卻因種種原因倒下。

官方給出的原因,部分房企高槓杆、高負債、高風險,簡稱“三高”。

一個時代落幕了,指的是“三高”時代,另一個時代還沒有開始。

房地產直接佔GDP的比重約12%-15%,如果考慮上下游產業鏈大致佔比為34%。因此,如果對房地產行業處置不當,就極有可能對國民經濟造成嚴重衝擊。

這是無法承受之重,這是高層共識,也是市場共識。

轉折訊號出現在2021年9月24日,央行第三季度例會定調“兩維護”:維護房地產市場的健康發展,維護住房消費者的合法權益。

不過,儘管高層喊話多時,但事關房企生存線的商品房預售資金監管的鬆綁遲遲未到,難免對行業信心和市場信心的修復性不強。

商品房預售資金,不亞於房企的活命錢。

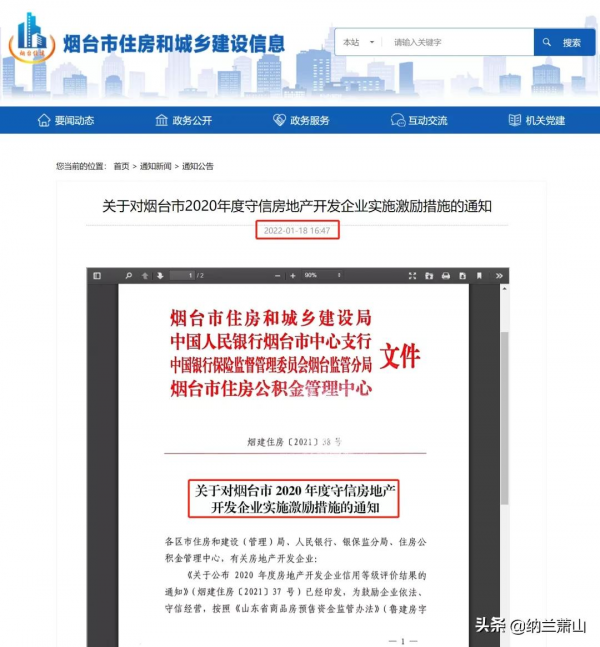

1月18日,山東煙臺市放鬆了商品房預售監管資金,同期宣佈放鬆預售監管資金的城市還包括廣州、成都。

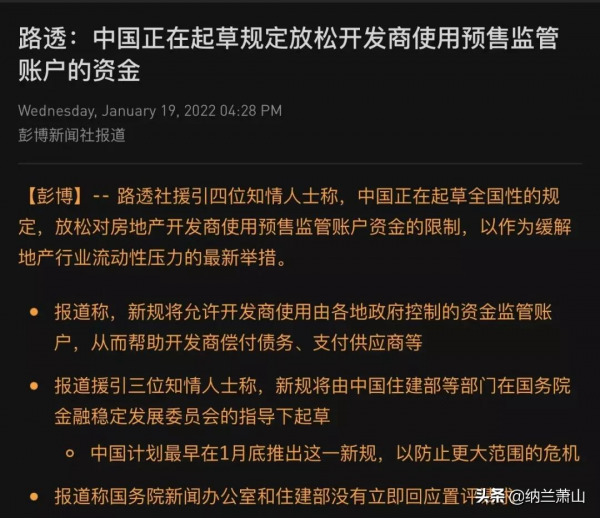

緊接著,春節前就有訊息傳出將放鬆對房地產開發商使用預售監管賬戶資金的限制。

所以,預售監管資金放鬆的力度會有多大、預售監管資金的用途等問題,都有待官宣。

知情人士指出,新出臺的資金監管辦法,將成為行業基本面改善和投資者信心提振的催化劑,是引領行業走出低谷的重要措施。

第一財經兩天前還罕見發了一條社論:

社論中提及了這一輪個別房企躺平的原因:

在執行過程中出現了過激過頭現象,且沒有隨著情勢的變化適時調整,在有的地方、有的銀行變成了“一刀切”,不僅合理的開工專案得不到開發貸款的支援,剛需合理的按揭貸款需求也未充分滿足。導致以民企地產為主的部分房企出現連鎖反應:美元債普遍逾期、商票等不能及時兌付引發專案停工,然後大幅促銷求回款,少拿地甚至不拿地。

社論最後建議:

如今房地產行業情勢已變,需要政策儘快調整應對。監管層務必展開充分調研,掌握目前大批次房企遇困的原因,適時糾偏一些不再適合的政策,如房貸利息仍偏高、預售資金監管是否過嚴等,旨在滿足房企合理需求,讓房企能儘快解決好目前的困境,避免連鎖反應。

不過,規範預售監管資金使用,無論to B還是to C,本身都是一個負責任的態度。

喜歡就會放肆,而愛是剋制。

對於房地產,也是如此。