西晉咸寧六年(280年) 三月壬申,東吳滅亡,晉武帝司馬炎終於統一了全國,從此結束了三國鼎立的局面。為了紀念這一重大歷史功績,三月乙酉大赦,改元太康。太康之治是晉武帝司馬炎的光輝篇章,但天公不作美,太康年間多大水,如:

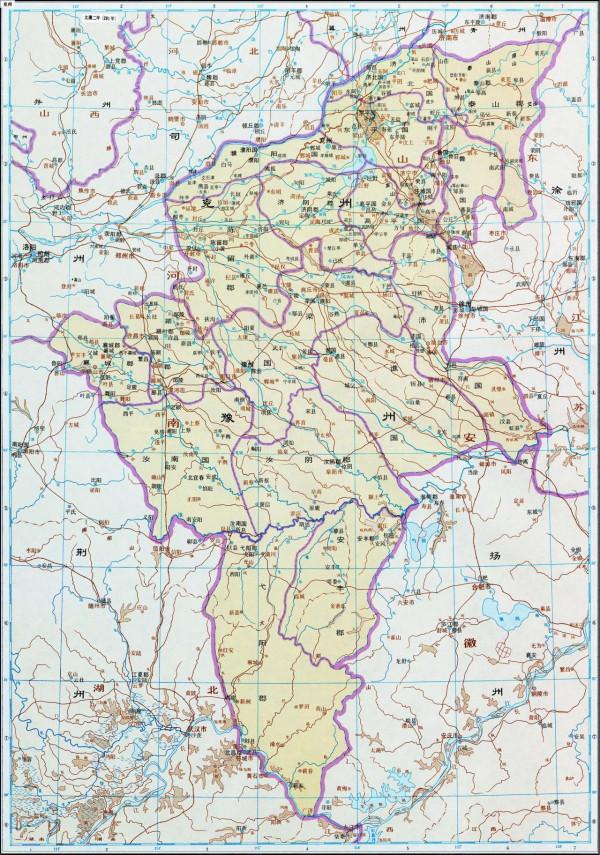

太康四年七月,司、豫、徐、兗、荊、揚郡國二十大水,傷秋稼,壞屋室,有死者。

太康六年三月,青、涼、幽、冀郡國十五大水。

太康七年九月,西方安定等郡國八大水。

太康八年六月,郡國八大水。

只不過這些水災相比於太康二年六月的那次就平常多了,《宋書志第二十三五行四》:“晉武帝太康二年六月,泰山、江夏大水。泰山流三百家,殺六千餘人;江夏亦殺人。”意為晉武帝太康二年六月,泰山、江夏發生大水災。泰山洪水沖毀三百家房屋,淹死六千餘人;江夏也淹死了人。

太康二年六月即公元281年七月,這一年西晉廣大版圖內發生了不止一次水災,《晉書帝紀第三》:“夏六月,東夷五國內附。郡國十六雨雹,大風拔樹,壞百姓廬舍。江夏、泰山水,流居人三百餘家。秋七月,上黨又暴風雨雹,傷秋稼。”夏季北方高溫多雨,太康二年六月泰山的這場水災尤其慘重。

泰山是個郡,顧名思義就是泰山一帶,一作太山郡,中國古郡名,當時隸屬於兗州。中國古代長期實行郡縣制,郡相當於今天的地市級行政區,西晉時的泰山郡有多大呢?《晉書志第四》記載:“泰山郡漢置。統縣十一,戶九千三百。奉高(西南有明堂)、博(有龜山)、贏、南城、梁父(侯國,有菟裘聚)、山茌(茌山在東北)、新泰(故曰平陽)、南武陽(有顓臾城)、萊蕪(有原山)、東牟(故牟國)、鉅平(有陽關亭)。”泰山郡的郡治在奉高,即今天的山東省泰安市岱嶽區範鎮。

《晉書志第四》只記載了泰山郡的戶數,沒有記載口數也就是人數。但是我們可以大致推算一下,《晉書志第四》:“太康元年,平吳,大凡戶二百四十五萬九千八百四十,口一千六百一十六萬三千八百六十三。”太康元年西晉一戶平均6.57人,也就是一家一戶六七個人。拿這個平均數乘以九千三百,則太康元年泰山郡的人口數應在61111左右。那也就是說太康二年六月即公元281年七月,泰山郡的這場水災淹死六千餘人,相當於泰山郡的人口減少十分之一左右。在既無戰亂又無人為屠殺的情況下,當時抑或現在這個數字真是駭人聽聞!如果按照今天的洪水等級劃分標準,太康二年六月泰山郡的這場水災毫無疑問屬於最嚴重的特大洪水!

同一時間江夏郡的大水,不過是“亦殺人”,那麼其傷亡人數最多不過是泰山郡的零頭,更是反襯出泰山郡洪災之慘烈。

由於種種條件限制,古代的天災往往造成重大傷亡,雖然太康二年六月泰山郡的這場水災在史書中不過是寥寥數語,但讀之仍不禁為古人擔憂。

(關注“讀史奇聞錄”百度百家號、今日頭條號和微信公眾號,領略歷史上的奇聞異事,個人原創,敬請支援!)